<148> 토끼의 뿔과 거북의 털을 구하러 다녔소

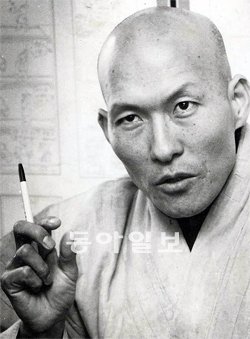

법정 스님(1932∼2010)이 1965년 불교신문에 실은 시 ‘병상에서’의 일부다. 스님은 산문으로 필명을 얻었지만 시재(詩才) 역시 뛰어났다. 어느 날 찾아온 육신의 고통, 그 이상의 수행자의 외로움, 가슴 한구석에 삭혀둔 낭만까지 물씬 풍긴다. 무소유의 삶에 말과 글 빚조차 저어했던 스님의 생전 일거수일투족. 그래서 사람들은 그분 가는 길을 더 아쉬워했다. 청빈의 삶과 사람들에게 사색의 시간을 준 글에 대해서는 말이 필요 없으리라. 그러나 절집 일부의 세평에서는 다른 말도 있었다.

깔끔하고 괴팍하다, 고고한 것이 지나쳐 외골수다, 아는 것 많으나 주변과 잘 어울리지 못한다…. 일부의 사실도 있고 시샘도 있을지 모른다. 스님의 법명을 훼손하려는 게 아니라 그 삶을 더 잘 보기 위해 옮긴 것이니 이해를 바란다.

그처럼 법정 스님은 번잡한 일은 질색이었지만 글과 공부를 만나면 빛이 났다. 우리 불교사에서 한글 경전시대를 개척한 운허 스님(1892∼1980)을 도와 역경 편찬에 공을 들였다. 1970년대 불교신문 논설위원과 주필을 지내던 스님은 말 그대로 펜촉처럼 날카로웠다. 젊은 스님들이 ‘주지병(病)’ ‘대학병(病)’에 걸렸다거나 베트남 파병을 비판하는 등 스님 글이 필화(筆禍)로 갈 조짐이 보이면 주변 스님들이 이를 무마하느라 진땀을 흘렸다.

스님이 세속 나이로 세 살 위지만, 비슷한 시기에 출가해 도반으로 지냈다. 출가 초기에는 선학원과 선방, 사찰에서 이따금 마주쳤지만 살면서 점점 만날 기회가 줄어들었다.

“월주 스님이 전두환을 지지하지 않은 것은 정말 잘한 일이다”라는 법정 스님의 말을 전해 듣기는 했다. “법정 스님과 가깝게 지냈는데 이제 전화도 없다”는 강원용 목사의 푸념도 기억난다. 강 목사가 국정자문회의에 참여한 이후 연락이 끊긴 모양이다.

스님과 나는 다른 길을 걸었다. 이 법회의 인연을 끝으로 스님은 길상사 법회와 글쓰기 외에는 산중에 은거하며 수행했다. 나는 1998년 총무원장 선거 뒤 종단 개혁보다는 사회봉사와 자비행을 통한 ‘깨달음의 사회화’에 나섰다.

2010년 3월 11일 스님이 입적한 날, 나는 지구촌공생회 활동을 위해 미얀마에 머무르고 있었다. KBS 라디오의 요청으로 스님의 삶에 대해 15분간 이야기를 했다.

스님의 꼿꼿한 면을 굳이 들춘 것은 길상사 주지와 회주 자리가 얼마나 부담스러웠을까 하는 생각 때문이다. 그럼에도 그 자리를 차마 내치지 못한 것은 인연과 원력 탓이다. 한동안 스님 상좌들이 서로 낯 붉히는 일이 있었다. 되새길 만한 일화가 있다. 부처님 시기에도 제자들의 다툼은 있었다. 이에 실망한 부처님이 제자들의 곁을 떠나자 신도는 물론이고 시주도 줄어 생활이 어렵게 됐다. 제자들은 반성하고 다시 무릎을 조아렸다.

길상사가 길상사인 것은 법정 스님의 그림자 때문이다. 그걸 잊어서는 안 된다. 무엇이 스님의 뜻인가를 잘 새겨야 한다.

정리=김갑식 기자 dunanworld@donga.com

⑦회에서 송월주 스님은 10·27법난부터 백담사행까지 불교계와 실로 얄궂은 인연을 맺은 전두환 전 대통령을 만납니다.

나의 삶 나의 길

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어린이 책

구독

-

인터뷰

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“계단 오르기, 수명 연장 효과”…사망 위험 24% 낮아

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![“이산~ 저산~ 꽃이 피니~” 대둔산 산골마을에 울려퍼지는 장단소리[전승훈의 아트로드]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124682239.1.thumb.jpg)

“이산~ 저산~ 꽃이 피니~” 대둔산 산골마을에 울려퍼지는 장단소리[전승훈의 아트로드]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

거제 조선소 도장작업 선박 화재…35명 대피·11명 부상

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[나의 삶 나의 길/송월주 회고록] ⑦ 전두환 前대통령… “인과의 수레바퀴 기억해야”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0