反부자 정서에 막힌 서비스 일자리

결과는 ‘근로자가 소비자이기도 하다’는 점에 눈을 뜬 포드의 승리였다. 소득이 늘어나자 직원들은 그림의 떡이었던 T-모델 자동차를 구입했다. ‘사치품의 대중화’는 거대한 신규 시장을 만들어냈다. 미국 빌 클린턴 정부 때 노동부 장관을 지낸 로버트 라이시는 “포드는 미친 사람도, 사회주의자도 아닌 영리한 자본가였다”라고 촌평했다.

포드의 실험이 거둔 성공은 직원 급여를 비용으로만 볼 수 없는 측면을 일깨워준다. 다수 근로자의 소득이 늘어나 구매력이 커질수록 중산층 확대와 경제성장이 촉진된다. 반면 봉급생활자의 지갑이 얇아지면 소비위축과 경기침체가 가속화한다. 세계화와 정보화로 기업 경쟁력은 높아진 반면 소득격차 확대와 중산층 붕괴로 몸살을 앓는 나라가 많고 우리도 예외가 아니다.

1990년대 중반만 해도 봉급 인상률이 물가 상승률을 웃도는 것이 상식이었다. 외환위기 이후 최근 10여 년은 ‘그런 시절이 언제 있었느냐’고 느끼는 직장인이 많다. 중산층 축소와 소득 양극화는 경기를 위축시키고, 정치사회적으로는 선동주의자가 발호할 토양을 만든다.

맹목적 주주자본주의의 환상은 중산층 몰락을 부른 중요한 요인이었다. 직원의 실질임금은 제자리이거나 뒷걸음치는데 국내외 주주에게 돌아가는 배당만 급증하는 것은 정당성을 갖기 어렵다. 노동생산성을 무시한 과도한 임금 인상의 부작용을 경계하면서도 근로소득의 상대적 파이를 키워 나갈 때다.

국제적 비교우위가 현저히 낮은 우리 서비스업은 성장 잠재력이 크고 신(新)중산층을 키울 수 있는 블루오션이다. 교육 의료 관광 같은 고부가가치 서비스업은 괜찮은 국내 일자리를 만들어낼 것이다. 부(富)가 위에서 아래로 퍼지는 ‘낙수 효과’에 따른 내수 활성화도 기대할 수 있다. 이런 규제 완화를 두고 ‘부자만을 위한 정책’ 운운하며 계층 갈등을 부추기는 허구적 주장은 우리 자신과 자녀의 중산층 진입을 가로막는 또 하나의 도그마요, 자해(自害)다.

몇 년 전 해외 투기자본인 소버린과 칼 아이칸이 SK그룹과 KT&G의 경영권을 빼앗으려고 적대적 인수합병을 시도했다. 당시 정치권 사회단체 언론계 일각에서는 우리 기업들의 지배구조를 문제 삼으며 외국 헤지펀드의 장단에 놀아났다. 만약 SK와 KT&G가 소버린과 아이칸에 넘어갔다면 어떤 일이 벌어졌을까. 단기간에 본전을 빼먹으려는 투기자본의 속성상 많은 직원이 쫓겨나고 기업 경쟁력도 추락했을 것이다. 최근 한국 대기업에 유난히 몰매를 가하는 사람들의 면면을 보면 그때와 ‘겹치기 출연’이 적지 않다.

대기업과 오너 일가의 몇몇 행태는 비판받아 마땅하고 반드시 바로잡아야 한다. 다만, 꽉 막힌 근본주의 시각으로 사안을 과장하거나 지나치게 감정이 묻은 비판이라면 얻는 것보다 잃는 것이 더 많을 것이다. 재벌의 일부 현실에는 나도 거부감이 크지만 그래도 국내 대기업이 잘되는 게 해외 투기자본이 설치도록 하는 것보다는 훨씬 폐해가 작고, 중산층 증가를 비롯해 다수 국민의 삶에 도움이 될 것이라고 믿는다.

권순활 논설위원 shkwon@donga.com

경제 프리즘

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

동아리

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[셀프건강진단]정기적으로 매일 챙겨 먹는 약이 4가지 이상이다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125188020.1.thumb.jpg)

-

![[광화문에서/장관석]UAE 대통령이 MB 자택을 찾았다는 것](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124985946.2.thumb.png)

[광화문에서/장관석]UAE 대통령이 MB 자택을 찾았다는 것

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

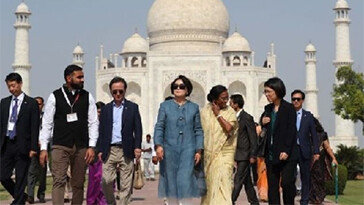

“김정숙 인도 순방, 기내식 비용만 6292만 원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[경제 프리즘/허승호]집요하게 잘못 가는 MB물가정책](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0