이에 비해 황허(黃河) 강을 중심으로 한 북방은 황량한 환경 조건으로 인해 약물보다는 침과 뜸을 중심으로 하는 물리요법이 유행했고, 그 근원은 ‘黃帝內經(황제내경)’에서부터 이어져 왔다. 전국시대를 살았던 또 하나의 의학의 神人(신인)인 扁鵲(편작)은 산둥(山東)성 사람이자 침과 뜸으로 대표되는 물리요법의 최고봉으로 알려져 있다.

鍼은 신석기시대의 폄石(폄석·돌 침)에서 보듯 대단히 오랜 전통을 갖고 있는 동양 의학의 대표적인 치료법의 하나이다. 침은 초기의 폄石에서부터 骨針(골침), 竹針(죽침) 등을 거쳐 결국 쇠침으로 발전했다.

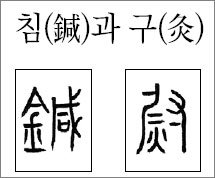

鍼은 바로 쇠침을 뜻하며 소전체에서부터 등장하는데, 의미부인 金(쇠 금)과 소리부인 咸(모두 함)으로 구성되었다. 당나라 때의 ‘一切經音義(일체경음의)’에서는 민간의 속자에서는 針으로 쓴다고 했는데, 이는 소리부인 咸을 발음이 비슷하고 필획이 간단한 十(열 십)으로 바꾼 것이다.

灸는 의미부인 火(불 화)와 소리부인 久(오랠 구)로 구성되었는데, 久는 의미부도 겸하고 있다. 그래서 灸는 아픈 부위를 불(火)로 오랫동안(久) 지지는 뜸의 특성을 잘 표현한 글자다.

이와 비슷한 의미를 가지는 글자가 尉이다. 尉는 소전체에서 손(又·우)에 불(火)을 쥐고 엉덩이 부분을 지지는 모습을 그렸다. 아마도 상처부위를 폄石으로 지지는 모습을 형상화한 것으로 보인다. 그래서 尉의 원래 뜻은 ‘불로 지지다’이다.

아픈 부위를 폄石으로 지져 치료한다는 것은 통증에 대한 치료이자 환자에 대한 慰勞(위로)였다. 그래서 尉에는 慰勞나 慰安(위안)의 뜻까지 생겼다. 太尉(태위)나 都尉(도위)는 바로 백성들을 慰撫(위무)하는 임무를 가진 관직이름이다.

이렇게 尉가 위로하다는 뜻으로 쓰이게 되자 ‘불로 지지다’는 원래의 뜻을 나타내기 위해 다시 火를 더한 (울,위)로 새로운 글자를 만들었다. 그리고 뜸에 의한 그런 치료는 상처부위는 물론 마음까지 편안하게 만들었을 것이다. 그래서 心(마음 심)을 더한 慰로 慰勞나 慰安의 의미를 전문적으로 나타냈다.

하영삼 경성대 교수 ysha@ks.ac.kr

漢字 뿌리읽기

구독-

동아광장

구독

-

사설

구독

-

도로 위 생명지키는 M-Tech

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

국내 당뇨병 환자 600만 명…‘녹차·딸기·사과’ 매일 먹어야 할 이유

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

오세훈, ‘정·난관 복원’ 비판한 이재명·조국에 “무슨 일했나”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

대법 “회원제서 대중제 전환 골프장, 할인약정 승계 안돼”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 뿌리읽기]인(燐)과 인(隣)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0