공유하기

[창간특집84/GDP 1조달러 국가로]<5>서비스업 후진국

-

입력 2004년 4월 5일 17시 40분

글자크기 설정

정부는 ‘동북아 물류 중심 국가’를 외치고 있으나 지난해에만 이스라엘의 최대 선사인 짐라인 등 4개 대형 선사가 기항지를 부산항에서 중국의 항만으로 옮겼다.

경쟁력이 떨어지는 것은 물류서비스뿐 아니다. 한국에서 금융과 교육, 의료 등 서비스산업은 덩치만 컸지 낙후된 산업으로 전락한 지 오래다.

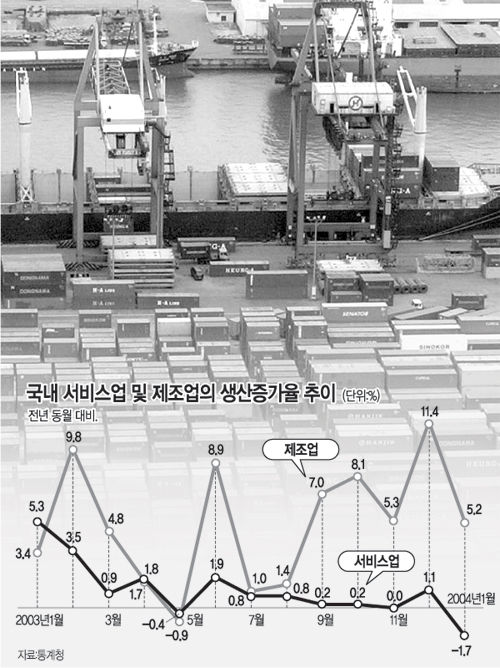

특히 외환위기 이후 서비스산업이 전체 경제에서 차지하는 비중은 증가 추세지만 생산성은 점점 떨어져 우려를 낳게 한다.

| ▼관련기사▼ |

▽서비스산업은 ‘비만 환자’=한국의 서비스산업은 최근 20여년간 외형상 비약적으로 커졌다.

재정경제부와 한국개발연구원(KDI)에 따르면 명목 국내총생산(GDP)에서 서비스부문이 차지하는 비율이 1980년 52%에서 2001년 62%로 늘었다. 같은 기간 소비지출 가운데 서비스 제품의 비율도 50%에서 72.7%로 증가했다.

서비스업에 종사하는 사람도 늘었다. 고용시장에서 서비스업의 비중은 70년 29%에 불과했으나 지난해에는 63.5%로 증가했다.

하지만 몸집이 커졌다고 체질까지 강화된 것은 아니다.

|

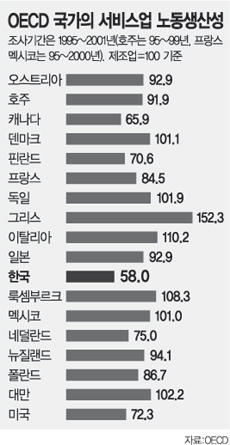

경제협력개발기구(OECD)가 지난해 내놓은 ‘OECD 회원국의 국민계정’ 보고서에 따르면 한국 서비스업의 노동생산성은 58.0(제조업=100 기준)으로 최하위권이다. OECD가 2000년 보고서에서 한국과 함께 높은 진입장벽으로 서비스업 발전이 상대적으로 느리다고 평가한 일본조차 92.9로 한국보다 훨씬 높다.

김동석(金東石) KDI 연구위원은 “서비스부문의 생산성이 제조업보다 낮아 고용 측면에서 서비스업의 비중이 늘더라도 부가가치 측면에서 정체될 수 있다”며 “앞으로 서비스부문의 생산성 향상이 경제성장률 제고의 관건이 될 것”이라고 지적했다.

▽관치(官治)에 멍든 서비스업=“미국의 한 은행장이 ‘한 사람에게 필요한 금융상품은 10가지가 넘는데 우리 직원이 고객에게 제공하는 상품은 8종류뿐’이라며 상품을 늘리겠다고 하더군요. 한국의 은행에서는 보험이나 증권 상품까지 합쳐 2, 3가지 될까요.”

최장봉(崔長鳳) 한국금융연구원 선임연구위원은 금융서비스업의 경쟁력이 떨어지는 원인으로 관치를 꼽았다.

관료의 입김 때문에 정부가 금융회사를 ‘졸(卒)’로 보는 경향이 여전한 데다 금융회사들도 공급자 중심의 사고방식에 젖어 적극적으로 상품을 개발할 필요를 느끼지 못했다는 설명이다.

경쟁력이 떨어진 금융회사는 결국 외국계 금융기업의 ‘먹이’가 됐고 금융시장의 불안 요소로 전락했다.

살아남은 은행도 상품개발을 통한 ‘수익창출’보다는 인원 감축을 통한 ‘비용절감’에 급급했다. 국내 은행 종사자(비정규직 포함)가 경제활동인구에서 차지하는 비율은 0.5%로 미국(1%)의 절반 수준에 그친다.

▽어떻게 극복해야 하나=“법률과 교육 의료 관광 물류 문화 등 대부분의 서비스업이 대외 경쟁에 노출되지 않는 ‘폐쇄 경제’ 속에 있습니다. ‘개방하면 종속’이라는 시각에 밀려 서비스업의 인프라도 갖춰지지 않았어요.”

전국경제인연합회의 이병욱(李炳旭) 산업조사실 상무는 서비스업의 인프라 구축이 가장 시급하다고 지적했다. 특히 영화 등 부가가치가 높은 문화 서비스업에 미국 등 선진국처럼 보증보험제도를 도입해 자본조달의 길을 터줘야 한다는 설명이다.

인하대 남명수(南明洙·경영학) 교수는 “그동안 서비스업을 제조업의 종속산업으로만 봤지 외국처럼 독립된 산업으로 보는 시각이 부족해 경쟁력은 ‘제로’에 가까운 상태”라며 “정부도 세제(稅制) 지원 수준에 그치지 말고 서비스업 전체를 발전시킬 수 있는 큰 그림을 제시해야 한다”고 강조했다. -끝-

▼특별취재팀▼

권순활 경제부 차장(팀장)

차지완 공종식 송진흡 신치영

고기정 김창원 기자(경제부)

|

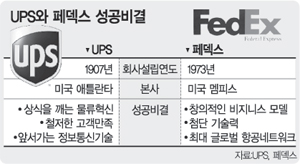

▼페덱스-UPS 성공사례▼

1965년 미국 예일대에서 경제학을 공부하던 프레드 스미스는 자전거 바퀴에서 착안한 새로운 물류시스템 관련 내용을 학기말 보고서로 제출했다. 미국 중앙에 자리 잡은 화물집결지(허브·hub)에 모든 화물을 모은 다음 여기에서 재분류를 거쳐 자전거 바퀴살(spoke) 모양으로 미국 전역에 특급 배송하자는 것.

학점은 썩 좋지 않았다. 그런데 베트남전쟁에서 돌아온 스미스씨는 1973년 페덱스를 설립하고 멤피스를 허브로 선정했다. 소형항공기 8대로 시작한 페덱스는 640여대의 항공기로 215개국을 연결하는 거대 물류기업으로 성장했다. 탁월한 비전, 그리고 이미 60년대 후반에 미래에는 항공특송사업이 부상할 것이라고 예측한 통찰력이 성공의 비결.

이처럼 선진물류 서비스기업은 상식을 깨는 혁신적인 아이디어가 기업문화의 주류를 이룬다.

2002년 기준으로 313억달러의 매출을 기록한 UPS는 1907년에 설립된 ‘오래된’ 회사. 그러나 혁신성에 있어서는 누구보다 앞서간다. 2000년에 도입한 싱크로나이즈드 코머스(synchronized commerce)가 대표적인 사례.

이 서비스에 가입한 LG IBM의 경우 한국 공장에서 컴퓨터가 생산되자마자 미리 대기하고 있던 UPS 차량이 이를 싣고 간다. 다음날 오전까지는 미국 전역 50개 도시 고객의 문 앞에까지 컴퓨터를 배달해 준다. UPS 덕분에 LG IBM은 물론 미국 바이어도 별도의 창고가 필요 없게 됐고 고객들은 더 빠른 시간에 제품을 배달받게 된 것이다.

또 다른 성공 비결은 서비스업의 특성상 고객만족을 위해서라면 물불을 가리지 않는다는 것. UPS는 수출상품 배달을 요청한 고객을 위해 수출대금 결제도 받아주기 위해 회사 내에 전자지불시스템을 설치했다.

UPS와 페덱스 모두 ‘고객들에 대한 정시배달 약속을 지키기 위해 직원들이 폭풍우를 헤치고 트럭을 몰고 갔다’는 등 ‘영웅담’이 숱하게 많다.

이와 함께 정보기술(IT) 등 기술력에서 앞서가고 있다. UPS는 다른 기업들의 IT업무를 대행할 정도로 기술력이 높다.

|

▼정보화-지식경영 활용 생산성 높여야▼

서비스산업의 발전은 경제성장이나 고용창출에 큰 기여를 한다.

이런 이유로 선진국에서는 서비스산업에 대해 적극적인 관심을 가지고 육성을 위한 각종 지원 방안을 마련하고 있다.

한국에서도 국내총생산(GDP)에서 차지하는 서비스산업의 비중이 최근 계속 증가하는 추세다. 하지만 서비스산업의 생산성은 여전히 후진국 수준에 머물러 있다.

서비스산업의 생산성은 제조업처럼 단순히 투입물(input)에 대한 산출물(output)로 정의하기 어렵다. 산출물에 대한 고객의 만족도를 고려해야 하기 때문이다.

또 제조업과 달리 산출물인 서비스 과정에 고객이 참여할 때가 많아 처음부터 고객을 염두에 두지 않으면 생산성 향상을 이루기 힘들다. 효율성은 물론 고객이 원하는 대로 일을 올바로 처리하려는 효과성을 동시에 생각해야 한다는 뜻이다.

특히 서비스산업에서 ‘지식경영’은 무엇보다 중요하다. 각종 정보를 활용해 생산성이 향상되는 사례가 많은 만큼 관련 업계에서는 정보의 체계적인 관리를 우선 순위에 둬야 한다.

이런 생산성 향상 방안들은 선진국에 비해 낙후된 컨벤션사업 등 고부가가치를 창출할 수 있는 비즈니스 서비스업에 중점을 두고 적용하는 것이 더욱 효과적일 수 있다.

서비스산업은 더 이상 제조업을 지원하기 위한 종속산업이 아니다. 그 자체로 국가경쟁력을 결정할 정도로 주요 산업이 됐다. 서비스업의 생산성이 떨어지면 고객인 국민의 ‘삶의 질’이 저하돼 경제 전체의 비용을 증가시킬 수 있다.

정부도 이런 중요성을 인식해 서비스업 생산성 향상을 위한 새로운 방안을 마련해야 한다. 서비스산업의 발전 없이는 ‘GDP 1조달러 국가’를 만드는 것도, 선진국 대열에 동참하려는 국가의 목표도 달성하기 어렵기 때문이다.

박광태 고려대 경영학과 교수

|

GDP 1조달러 국가로 >

-

정치를 부탁해

구독

-

염복규의 경성, 서울의 기원

구독

-

고양이 눈

구독

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

3

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

6

연봉 100배 스카우트 거절…EBS 1타 강사, 교실에 남은 이유

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

9

[속보]한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

3

삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

6

연봉 100배 스카우트 거절…EBS 1타 강사, 교실에 남은 이유

-

7

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

8

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

9

[속보]한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

10

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

4

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

9

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

10

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[창간특집84/GDP 1조달러 국가로]서비스업 후진국](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0