한뼘 땅 더 차지하려 스러져간 젊은이들…

■ 27일 정전 57돌… 1953년 7월 동부전선 고지탈환전 지휘 김점곤 당시 6사단장 회고

휴전 당일에도 전투… 오후 2시 거짓말처럼 총성 멈춰

침략은 막아냈지만 전쟁 전과 비슷한 상황에 허탈감이…

당시 강원도 동부전선에서 2군단 소속 6사단을 이끌었던 김점곤 평화연구원 원장(87·예비역 소장·사진)은 휴전 무렵 전장에서 활약했던 사단장 중 유일하게 국내에 생존해 있는 인물이다. 김 원장은 정전협정 체결 무렵의 전선 상황을 어제 일처럼 생생하게 기억하고 있었다.

휴전은 어느 날 갑자기 날아온 급보가 아니었다. 1953년 여름이 되자 휴전협상이 곧 마무리될 것이라는 소문이 파다했다. 하지만 전투는 점차 격렬해졌다. 전쟁이 끝나기 전에 조금이라도 더 영토를 확보해야 한다는 양쪽의 절박함에 하루에도 밤낮으로 수차례 치열한 교전이 벌어졌다. 당시 김 사단장이 활동하던 화천지역에선 국군이 중공군과 대치 중이었다. 6사단은 중공군이 차지한 고지를 점령하기 위해 공세를 펼치는가 하면 화천댐을 터뜨려 서울을 물바다로 만들려는 중공군의 공세를 막아내는 데 전력을 다하고 있었다. 인해전술로 밀어붙이는 중공군에 맞서 싸우느라 매일 전사자와 부상자가 수백 명에 달했다.

“이제 며칠만 버티면 집으로 돌아가는데 누가 죽고 싶겠습니까. 살아서 가족들과 만나고 싶고 전투에 나가는 게 꺼려지는 건 모두가 똑같은 심정이었죠. ‘이제 마지막이니 전력을 다하자. 서부전선이 38선 아래로 밀렸기 때문에 희생이 있더라도 우리가 여기서 조금이라도 더 북진하면 우리에게 유리하게 정전을 맞이할 수 있다’고 설득했습니다. 군인으로서 사명을 다하자고 격려했지만 인간이 자기의 생명을 소중히 하는 것은 본성이니까 그에 상충되는 것을 명령한다는 것이 무척 힘들었습니다.”

휴전일 아침에야 오후 2시를 기해 휴전이 될 것이라는 무전이 날아왔다. 며칠 전부터 휴전을 암시하는 예비지령들은 있었지만 정작 휴전 명령은 당일이 돼서야 내려왔다. 그러나 그날도 전투는 계속됐다. 양쪽의 교전이 한참 벌어지다가 오후 2시가 되자 거짓말처럼 총성이 멈췄다.

김 원장은 “당시 화천지역엔 중공군만 있었는데 중공군이야 남의 나라 전쟁에서 휴전협정을 깨면서 목숨을 버리고 싶지 않았던지 시간을 정확하게 맞췄고, 우리도 협정을 깨면 안 된다는 생각에 응사를 멈췄다”며 “고지 너머 북쪽을 바라보는데, 말할 수 없는 허탈함이 가슴을 감쌌다“고 회고했다.

“지난 3년 동안 수많은 전우가 희생됐는데 아무런 성과가 없었어요. 물론 침략을 막아내긴 했지만 전쟁 전과 거의 비슷한 상황으로 끝나버린 거죠. 평양을 1진으로 들어가 운산까지 진출해 압록강도 보고 왔는데….”

유성운 기자 polaris@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

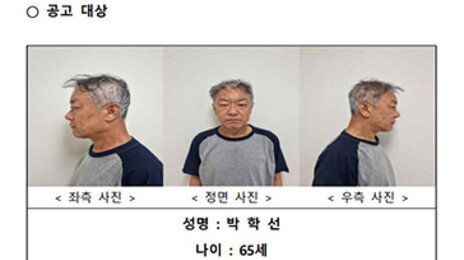

[속보]‘강남 모녀 살해’ 피의자는 65세 박학선…경찰 신상공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![“수프 3개 서비스 주세요, 안 주면 별 1개” 배달앱 요청사항에 ‘충격’[e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125266792.2.thumb.jpg)

“수프 3개 서비스 주세요, 안 주면 별 1개” 배달앱 요청사항에 ‘충격’[e글e글]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘욱일기 차량’ 또 목격…“민폐주차로 답답하다” 아파트 입주민의 호소

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0