공유하기

['주한미군 재편논의' 급물살]후방철수땐 安保최전선 ‘구멍’

-

입력 2003년 2월 17일 18시 28분

글자크기 설정

최근 도널드 럼즈펠드 미 국방장관까지 나서 주한미군의 감축 및 재배치를 공식 천명함에 따라 앞으로 한미(韓美) 양국간의 ‘주한미군 재편 논의’가 급물살을 탈 것으로 전망된다. 럼즈펠드 장관의 13일 미 상원외교위원회 답변은 지금까지 나온 관련 발언 중 가장 구체적이고 직접적인 것이었다.

더구나 그가 현직 국방장관이라는 점까지 감안하면 주한미군 감축은 이제 피할 수 없는 현실이라고 봐야 할 것 같다.

▽‘감축 0순위’ 미 2사단=주한미군의 감축이 실현될 경우 군 관계자들은 ‘감축 0순위’로 경기 동두천시 일대에 주둔 중인 미 2사단을 꼽는다.

미 2사단은 전체 주한미군 병력의 40%에 해당하는 1만5000여명의 지상군과 다량의 전차와 장갑차, 공격헬기를 보유한 중무장 보병 사단. 그러나 현재 미국이 추진 중인 신국방전략의 개념에서 보면 미 2사단은 ‘구식 군대’로 분류된다.

미국은 앞으로 미 지상군을 강력한 화력의 첨단정밀무기로 무장한 ‘신속 배치군’으로 전환시킬 계획이다. 신속배치군은 미 2사단 병력의 20% 수준인 3000여명 규모의 여단으로 편성되며 중장비 대신 105㎜포, 지휘통신 및 화생방 장비를 탑재한 장갑차와 최신 전투차량, 자주포 등으로 무장한다.

실제로 미 국방부는 늦어도 2007년 이전까지 주한미군의 현대화 계획에 따라 미 2사단 소속의 2개 보병여단 중 1개 여단을 신형기동여단으로 대체할 것으로 알려졌다.

미래전략과 효율성 측면에서 미 2사단처럼 대규모 병력과 재래식 무기로 중무장한 ‘느린 군대’를 더 이상 방치할 수가 없다는 것이다.

미 2사단이 유사시 미군의 자동개입을 보장하는 ‘인계철선(trip wire)’으로 사실상 ‘볼모’ 역할을 하고 있다는 점도 고려 대상. 한반도에서 전쟁 발발시 미국은 육해공 전력의 40∼70%에 해당하는 69만명의 지상군 병력과 6개 항공모함 전단을 90일 내에 증파하도록 돼 있다.

그러나 미국 내 일부에선 북한군 장거리 야포의 사정권 내에 ‘볼모’로 잡힌 미군 병력을 대폭 감축하거나 후방으로 빼내야 한다는 여론이 만만찮다.

미 2사단을 감축 또는 철수할 경우 각 부문에 걸쳐 심각한 영향이 예상된다.

군 관계자들은 “주한미군의 전략적 요체인 최전방의 미 2사단이 감축 또는 철수할 경우 사실상 인계철선의 역할이 사라져 대북 억지력의 약화 가능성도 배제할 수 없다”고 지적했다. 한국군 복무기간도 수개월 연장되는 한편 미래 지향적인 군 구조개편도 차질이 불가피할 것으로 보인다.

경제 및 외교적 영향도 무시할 수 없다. 미 지상군의 대폭 감축 또는 철수는 곧 한반도의 정세 불안으로 비쳐 해외 자본이 국내 투자를 기피하고, 이는 대외신용도 하락으로 이어질 가능성이 높다는 것이다.

실제로 91년 미군 철수 뒤 필리핀은 군 현대화 계획을 경제난으로 포기했고 정국 불안정으로 상당수의 해외 투자기업들이 빠져나가 경기 침체가 가속화된 전례가 있다.

▽주한미군 감축 시나리오=주한미군 감축 시나리오의 하나는 1989년 조지 부시 행정부가 추진하다 중단한 ‘샘 워너 수정안’ 형태다. ‘주한미군 감축 5개년 계획안’으로 불리는 이 수정안은 △주한미군을 부분적이고 점진적으로 감축하고 △한반도에서 미군 역할을 보조적 지위로 조정한다는 게 핵심. 한마디로 5년 내에 주한미군의 상당 전력을 축소시킨다는 것이다.

미국은 실제 ‘워너 수정안’에 따라 1단계 병력 7000명 감축, 2단계 남북관계를 검토한 뒤 2사단 병력의 삭감 및 재편 모색, 3단계(96년 이후) 한국군의 주도적 방위 수행 등 ‘3단계 감축안’을 마련했고 92년 공군 2000명과 지상군 중 비전투병력 5000명 등 7000명을 감축했다. 하지만 이 감축안은 93년 제1차 북핵 사태가 터지면서 중단됐다.

전문가들은 “한국의 국방력과 경제 규모에 따라 주한미군의 과감한 감축 주장이 미국 내에서 갈수록 확산되고 있다”고 지적했다.

한편 미 랜드연구소는 앞으로 통일 이후 주한미군은 1개 여단 규모의 지상군, 스텔스기를 비롯한 전투기 수개 대대, 수척의 함정 등 현재(3만7000여명)보다 적은 2만5000∼3만명 수준이 적합하다고 주장하고 있다.

윤상호기자 ysh1005@donga.com

▼감축론 배경-영향▼

주한미군 감축론의 ‘밑그림’은 90년대 초부터 시작된 미국의 신국방전략이다. 미국은 2001년 발표한 ‘4개년 국방검토보고서(QDR)’에서 이 같은 ‘군사 혁신’의 배경과 이유를 명확히 규정했다.

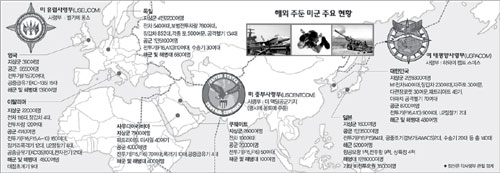

소련의 붕괴와 중국의 부상으로 국방전략의 초점을 서유럽에서 동아시아로 전환하고 한반도와 대만의 분쟁 가능성과 9·11테러 이후 새로운 안보 위협에 대비하려면 해외 미군의 기지 재배치와 병력 감축 등 ‘대대적 수술’이 불가피하다는 것이다.

구체적으로는 다수의 해외 기지와 수만명의 미군 병력을 대폭 축소하고 기동성과 화력을 향상시킨 신속배치군을 편성해 분쟁 지역에 최단 시간 내 파병함으로써 초강대국의 영향력을 유지한다는 구상이다. 실제로 미 육군은 몇 년 내 3000여명의 신형기동여단(IBCT)을 세계 어디든지 96시간 내에 투입할 수 있는 능력을 갖출 계획이다.

첨단 군사무기와 장비를 집중 개발해 해·공군력을 대폭 강화하는 것도 새 국방전략의 큰 축이다. 미국은 90년대 초 걸프전 이후 무인전투기와 무인잠수함, 합동직격탄(JDAM) 등 정밀유도무기, F-35와 같은 신형 전투기 개발 등에 매년 수백억달러를 투자하고 있다.

한국국방연구원 김재두(金載斗) 박사는 “미국의 새 국방전략에는 해외파병 미군이 위험에 노출되는 것을 최대한 피하겠다는 외교적 고려도 깔려 있다”며 “그 대상에서 중무장 보병 중심의 주한미군도 예외일 수 없다”고 말했다.

주한미군이 앞으로 언제, 얼마나 감축될지는 지난해 말 제34차 한미안보연례협의회(SCM) 때 양국이 합의한 ‘한미동맹의 미래발전을 위한 공동 구상’에 달려 있다. 2년간의 공동연구 뒤 공개할 청사진에서 주한미군의 지휘 체계와 역할, 전력 규모가 결정되기 때문이다. 차영구(車榮九) 국방부 정책실장은 “3∼4월 첫 회의가 시작되는 만큼 현재로선 주한미군의 감축 여부를 거론하긴 너무 이르다”고 말했다.

그러나 군 내부에선 1992∼1994년 한국국방연구원(KIDA)과 미 랜드연구소가 공동으로 수행했던 ‘21세기를 지향한 새로운 한미동맹’ 연구 결과에 주목한다. 당시 연구보고서는 주한미군의 지상군을 절반 이하로 줄이고 해·공군력 위주의 전력을 유지하면서 통일 이후에도 동북아 균형자로서의 역할을 수행한다는 게 골자였다.

군 관계자들은 “주한미군은 이 방향대로 재편될 가능성이 높다”면서도 “이런 작업이 급격히 이뤄질 가능성은 희박하다”고 분석한다. 그러나 연세대 국제대학원 이정민(李正民) 교수는 “이르면 연말 제35차 SCM에서 지상병력의 첫 감군 계획이 나올 수도 있다”고 말했다.

지난해 4월 한미양국이 합의 발표한 연합토지관리계획(LPP)은 주한미군의 재배치와 직결된 부분. 주한미군의 기지 통폐합 및 조정안인 LPP가 본격화되면 한강 이북의 다수 미군기지가 후방으로 이동할 것으로 예상된다. 그러나 이것이 곧 주한미군의 본격적인 감축을 위한 ‘신호탄’은 아니라는 분석이 지배적이다.

군 내부에선 “LPP는 통일 이후까지 미군의 주둔을 상정한 장기 계획”이라며 “추진 과정에서 약간의 병력 감축은 가능하지만 대규모 감축이나 철수를 가속화시키지는 않을 것”이라는 지적이다.

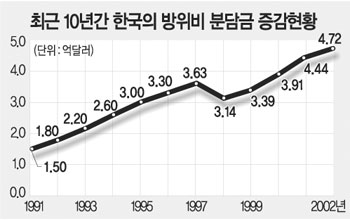

주한미군이 어떤 형태로든 감축될 경우 매년 수십억달러의 추가 예산이 불가피하다. 지난해 주한미군의 운영 예산은 29억7300만달러로 우리나라 전체 국방예산의 24.5%에 해당한다. 이 중 우리 정부가 방위비 분담금으로 4억7000만달러를 지원했다. 그러나 여기엔 주한미군이 보유 중인 고가 장비가 빠져 있다.

현재 48기가 배치돼 있는 패트리어트 미사일은 2조원 규모이고 70여대가 배치된 아파치 공격헬기와 F16전투기는 1기에 300억원을 훨씬 웃돈다. 또 140여대의 M1A1전차는 대당 60억원, 다연장로켓(MLRS)은 대당 50억원이다. 여기에 전시비축탄약(WRSA) 비용은 4조원에 이른다.

이 같은 주한미군의 전력 공백을 완전히 메우기 위해선 현재 국내총생산(GDP)의 2.7% 수준인 국방예산을 5% 이상으로 증액시켜야 한다. 금액으론 지난해 국방예산의 2배 이상인 259억달러. 무엇보다 대북감시능력의 핵심인 U2정찰기와 통신감청장비, 미 첩보위성 등 미국의 정보자산의 가치는 돈으로 따지기 힘들 만큼 크다.

윤상호기자 ysh1005@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

2

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

3

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

4

[속보]美대법원, 트럼프의 국가별 상호관세 ‘위법’ 판결

-

5

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

6

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

7

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

8

[속보]美대법 “트럼프 상호관세 위법”…韓 무역합의 불확실성 커져

-

9

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

10

주한미군 전투기 한밤 서해 출격…中 맞불 대치

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

-

9

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

10

“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설

트렌드뉴스

-

1

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

2

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

3

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

4

[속보]美대법원, 트럼프의 국가별 상호관세 ‘위법’ 판결

-

5

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

6

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

7

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

8

[속보]美대법 “트럼프 상호관세 위법”…韓 무역합의 불확실성 커져

-

9

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

10

주한미군 전투기 한밤 서해 출격…中 맞불 대치

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

-

9

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

10

“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0