공유하기

기준금리 또 동결 됐는데…‘주담대 금리’는 오른다

- 뉴스1

글자크기 설정

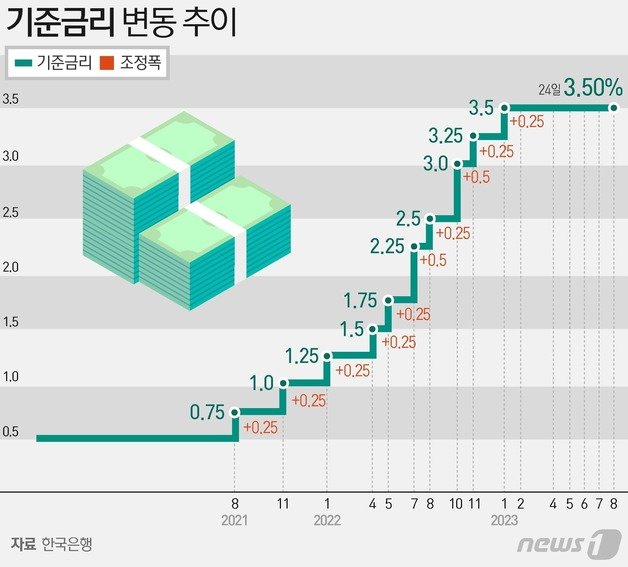

한국은행 금융통화위원회(금통위)가 물가상승률, 중국 리오프닝 축소 여파 등을 감안해 24일 기준금리를 또 동결했지만, 은행 대출 금리는 소폭 오를 전망이다. 미국 추가 금리 인상 가능성에 대출금리의 준거금리가 되는 시장금리도 따라서 상승할 것으로 관측되면서다. 정부가 가계부채 증가세를 연일 지적하고 있어 은행 스스로 대출 문턱을 높일 가능성도 제기된다.

이날 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·농협 등 5대 은행의 고정금리 주택담보대출(신규코픽스 기준)은 연 4.05~6.94%로 집계됐다. 지난 10일 연 4.08~6.92%이던 금리는, 15일 은행 변동금리 주담대의 기준이 되는 신규코픽스가 0.01%포인트(p) 하락했음에도 금리 상단이 소폭 상승했다.

6개월 전인 지난 2월24일(연 4.53~6.42%)과 비교하면 상단 기준 0.50%p 상승했다.

지난 3월 4.564%였던 은행채 5년물(AAA등급) 금리는 5월 한 때 3%대로 내려왔다가 6월 다시 4%로 오른 뒤 이달 17일에는 4.41%까지 올랐다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)가 지난달 기준금리를 연 5.25~5.50%로 0.25%p 올리면서 시장금리도 덩달아 뛰었다.

문제는 우리나라와(기준금리 3.50%)과 미국의 금리 차이가 지난 2001년 이후 최대인 2%p까지 벌어졌다는 점이다. 내외 금리차 확대에 따라 외국인 자본 유출과 환율 상승이 뒤따를 수 있다는 우려가 커지면서 계속해 국내 시장금리에 상승 압박을 키우고 있다.

시장금리는 기준금리에 선행하는 경향이 있다. 기준금리가 묶여 있더라도 시장금리는 상승할 수 있다. 일단 한은은 단순 한미간 금리차보다 미국 등 주요국 통화정책의 ‘방향성’이 더 중요하다는 입장이다. 당장 행동에 나서기보다 연준의 9월 금리 결정과 향후 행보 등을 먼저 관찰할 방침임을 시사한 것으로 풀이된다.

금융당국은 자칫 취약차주에 대한 유동성 공급까지 제한될까봐 규제 대상을 50년 만기 상품으로 제한했지만, 사실상 대출 전반을 관리해 달라는 신호로 해석하는 게 은행들의 시각이다.

현재 가계대출 규제의 핵심인 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에서 만기가 늘어나면 차주는 매월 갚아야 할 원리금 부담이 줄어드는 효과를 누린다. 대출 한도도 늘어나지만, 만기까지 갚아야 할 원리금 총합은 만기가 짧은 상품보다 커진다.

하지만 차주 입장에선 지금 당장 혜택이 높은 상품을 선택할 수밖에 없다. 결국 은행에 인기 상품에 대한 취급을 줄이고 정말 필요한 차주에게만 대출을 내주라는 게 현재 금융당국의 입장인 셈이다. 또한 만기가 길어졌음에도 신용리스크를 금리에 반영하지 않고 있다고 은행들에 지적하고 있는데, 대출 금리를 올리라는 뜻이다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

-

1

최태원 “SK하이닉스 이익 1000억달러 전망? 1000억달러 손실 될수도”

-

2

5선 윤상현 참회록 “분열 자폭정치 반복…제 탓입니다”

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

5

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

마동석 실사판?…경찰, 유리창 격파해 車 절도범 잡았다

-

8

尹선고 후 최시원 “불의필망”…SM, 악플러에 법적 대응

-

9

트럼프, 분노의 질주…“글로벌 관세 10%→15%로 인상”

-

10

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

5

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

6

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

7

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

8

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

9

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

10

브라질 영부인, 김혜경 여사에 “삼바 축제 방문해달라”

트렌드뉴스

-

1

최태원 “SK하이닉스 이익 1000억달러 전망? 1000억달러 손실 될수도”

-

2

5선 윤상현 참회록 “분열 자폭정치 반복…제 탓입니다”

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

5

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

마동석 실사판?…경찰, 유리창 격파해 車 절도범 잡았다

-

8

尹선고 후 최시원 “불의필망”…SM, 악플러에 법적 대응

-

9

트럼프, 분노의 질주…“글로벌 관세 10%→15%로 인상”

-

10

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

1

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

2

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

5

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

6

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

7

전원주 “벌써 자식들이 재산 노려…인감도장 달래”

-

8

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

9

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

10

브라질 영부인, 김혜경 여사에 “삼바 축제 방문해달라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0