공유하기

[한국형 신도시 세계로 뻗는다]<下>업계 “정부차원 시스템 마련을” 한 목소리

- 동아일보

글자크기 설정

리스크 분석-시장조사 컨트롤타워 절실

일본의 최대 종합기계업체인 ‘미쓰비시중공업’은 지난해 인도 구자라트 주(州)에 친환경 신도시를 짓기로 주정부와 합의하고 미쓰비시전기와 상사, 전력회사 J파워와 컨소시엄을 이뤄 자본금 약 340억 엔(약 5100억 원) 규모의 개발회사를 설립했다. 일본 정부출자기관인 ‘산업혁신기구’는 이 회사에 100억 엔을 출자한 것을 비롯해 총 1300억 엔을 지원하기로 했다.

산업혁신기구는 해외신도시 건설에 나선 일본 기업의 부담을 덜어주고자 만든 기관으로, 시장조사는 물론이고 실제 사업에도 투자하며 힘을 실어준다. 현재 8억2000만 엔을 들여 중국 인도 등에서 추진되는 15개 도시개발사업의 사전타당성 조사도 벌이고 있다.

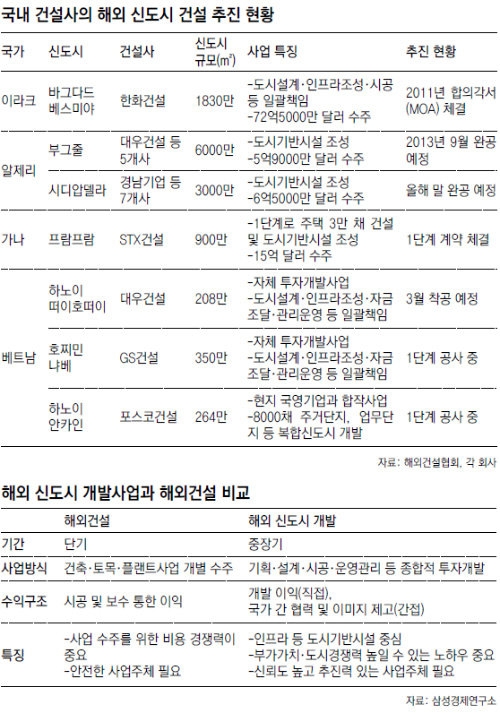

국내 건설사들이 세계 곳곳에서 신도시 개발사업에 뛰어들며 ‘한국형 신도시’ 수출시대를 열고 있지만 ‘넘어야 할 산’은 여전히 많다.

○ 신흥국 신도시 시장, 글로벌 기업 경쟁 치열

신흥국은 신도시 건설시장을 선점하려는 글로벌 기업들의 각축장으로 바뀌고 있다. 삼성경제연구소에 따르면 신흥국은 급증하는 인구를 수용하기 위해 2050년까지 20만 명 규모의 신도시 1만3000개가 필요할 것으로 추정된다. 아시아 아프리카에서만 2020년까지 도시 인프라에 7조 달러 이상이 투자될 것으로 전망된다. 대우건설과 포스코건설이 신도시 건설에 나선 베트남 하노이는 2030년까지 시 면적을 3배 이상으로 확대할 계획이다. 알제리는 14개 신도시 개발이 진행되면서 경남기업 태영건설 등 한국 기업이 대거 진출했다. 친환경 ‘에코시티’ 100개를 비롯해 스마트시티 건설을 추진 중인 중국은 독일의 지멘스나 일본의 히타치, 미국 시스코 등이 공략에 나선 상태다.

이런 상황에서도 한국은 유리한 입장에 있다는 게 전문가들의 판단이다. 박용규 삼성경제연구소 수석연구원은 “단기간에 도시화를 이룬 한국은 도시개발 속도나 효율성 측면에서 상당한 강점을 갖고 있고, 신흥국들은 이를 벤치마킹하고 싶어 한다”며 “여기에 한국의 뛰어난 정보기술을 활용해 스마트, 친환경 같은 테마를 더하면 신흥국들에 큰 매력이 될 것”이라고 말했다.

○ 전략사업 육성 위한 컨트롤타워 필요

하지만 사업기간이 길고 초기 자금부담이 큰 점은 신도시 수출의 걸림돌로 꼽힌다. 대우건설이 2006년 1월 투자허가를 받아 ‘신도시 수출 1호’로 꼽힌 하노이 떠이호떠이신도시는 6년이 지난 올 3월에야 착공할 예정이다. 진출지역 또한 신흥국, 신생국 위주여서 관련 정보도 턱없이 부족하다. GS건설의 호찌민 냐베신도시 개발을 총괄하는 박봉서 상무는 “2004년 베트남 첫 진출 때 국가지도를 구할 수 없어 관광지도를 보며 돌아다닐 정도였다”며 “2년간 현지 시장조사에만 20억 원이 들었다”고 말했다.

박 연구원은 “지금은 민간 건설사 단독으로 나가는 사례가 많은데 국가 성장동력이 되려면 건설사는 물론이고 IT 환경 물류 등 다양한 기업이 참여해 패키지 형태로 진출할 수 있도록 이를 종합적으로 추진하는 국가 차원의 컨트롤타워가 필요하다”고 강조했다.

정임수 기자 imsoo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0