공유하기

사막에 흘린 그들의 땀 우리에겐 단비가 된다

-

입력 2007년 1월 12일 03시 00분

글자크기 설정

시은이는 이제 걷기 시작합니다. 당신을 쏙 빼닮았어요. “엄마, 맘마” 같은 말도 곧잘 하지만 당신이 없는 걸 아는지 “아빠”라는 말은 하지 않네요. 사진을 보여 주며 아빠라고 가르치지만 관심이 없어 보여 서운할 뿐입니다.

여보, 아침식사 꼭 하세요. 사랑합니다.

―서울에서 아내가.》

서울 관악구 신림동에 사는 주부 안유덕(33) 씨는 오늘도 리비아 자위아 화력발전소 현장에서 근무 중인 남편(현대건설 박종현 과장)에게 e메일을 보낸다. 리비아와 한국의 시차는 7시간. 전화를 할 수도 있지만 근무에 지쳐 있을 남편을 생각해 글로 그리움을 달랜다.

안 씨도 10일 나이지리아에서 대우건설 직원 9명이 무장단체에 납치됐다는 소식을 들었다.

“내 일은 아니지만 이럴 때면 남편이 더욱 그립습니다.”

외국 가기가 어려웠던 시절, 검게 그을린 얼굴에 ‘라이방’ 선글라스를 쓴 해외 파견 근로자들은 동경의 대상이기도 했다. 열기가 시들해진 1990년대 이후 해외 현장은 ‘3D 업종’으로 불릴 만큼 관심에서 멀어져 갔지만 최근에는 다시 중동 붐이 일면서 건설회사들의 진출이 활발하다.

반도체 칩 하나로 연간 수십조 원의 매출을 일으키는 지금. 해외건설 현장에서 일하는 한국인 근로자들의 위상과 인기는 과거보다 낮아졌다. 그래도 그들은 여전히 한 해 160억 달러가 넘는 일감을 따내면서 묵묵히 한국 경제를 떠받치고 있다.

○열사(熱砂)로 간 사람들

임금도 많게는 국내에 있을 때의 2배를 받기 때문에 최근에는 아파트 중도금을 벌기 위해 일찌감치 해외 현장에 지원하는 사례도 있다.

하지만 대우건설 사례에서 보듯 늪지대에 지은 임시숙소에 머물며 질병과 싸워야 하는 악조건은 여전하다.

2004년까지 대우건설 나이지리아 법인장을 지낸 이상영 씨는 “식당 출입구에는 항상 동전만 한 말라리아 약을 비치해 영양제 먹듯 상시 복용한다”고 전했다.

현장이 대부분 오지(奧地)에 있다 보니 의료시설도 부족하다. 중동이나 아프리카에서 사고가 나면 간단한 치료만 받고 프랑스 등으로 이송된다.

문화와 관습의 차이에서 오는 갈등도 많다. 권탄걸 현대건설 두바이 지사장은 “술이 금지된 이슬람 국가에서는 배에 소주를 숨긴 뒤 그 위에 납땜을 해서 몰래 들여오기도 한다”고 전했다.

○아빠가 된 모니터

인터넷이 보편화된 요즘은 추억일 뿐이다. 화상(畵像) 대화로 가족과 자주 대화한다. 하지만 가족과 몇 년씩 떨어져 있어야 하는 외로움은 예나 지금이나 마찬가지다.

대우건설 관계자는 “유치원을 마치고 온 아이가 컴퓨터 모니터에 ‘다녀왔습니다’ 하고 인사한다는 말을 듣고 깊은 회의를 느꼈다”고 털어놨다. 태어나면서부터 아빠를 컴퓨터 모니터로 접해 온 까닭에 컴퓨터 안에 아빠가 있는 것으로 생각한다는 것이다.

오랜만에 가족을 만나면 더 행복해야 하지만 실상은 그렇지 않은 때도 많다. 서로가 얼굴을 대할 기회가 적으니 서먹서먹하거나 손님처럼 느껴지기 일쑤다.

S건설의 임모 과장은 “2년째 중동에 있으면서 6개월에 한 번씩 한국에 왔지만 나는 아내와 아이에게 돈 부쳐 주는 사람일 뿐이라는 자괴감이 들기도 했다”고 말했다.

○돌아오지 못하는 사람들

건설사마다 해외 현장에서 10년 넘게 근무하는 직원들이 있다. 이른바 ‘말뚝’이다. 대부분 3년이면 돌아오지만 이들은 연장근무를 자원한다. 간부급 직원일수록 해외에 있다 오면 마땅한 자리가 없어 한직(閑職)에 머물다 다시 해외 현장으로 가는 탓이다.

현재 해외 건설현장에서 일하는 A건설사의 한 임원은 “사막에 젊음을 바친 뒤 본사로 돌아가서 만난 것은 ‘사내(社內) 정치’가 횡행하는 승진 다툼이었다”고 털어놓았다. 다시 해외근무를 자원한 그는 “이제는 돌아가고 싶지만 쉽게 돌아가지도 못하는 상황”이라고 했다.

풍토병과 안전사고로 순직하는 직원들은 영영 돌아오지 못하는 사람들이다. B건설사만 해도 3년에 한 명꼴로 사망자가 생겼다.

한 직원은 “부인이 남편의 사망 보상금을 받으러 다른 남자와 같이 왔을 때는 만감이 교차했다”며 씁쓸해했다.

고기정 기자 koh@donga.com

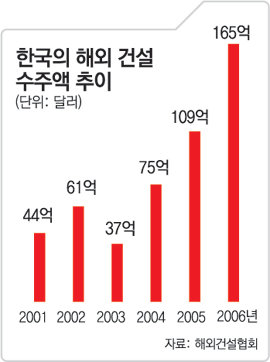

▼2000년대 들어 ‘제2 중동붐’… 작년 165억 달러 수주▼

한국 건설회사가 해외 시장에 진출한 지 올해로 42년째가 됐다. 1965년 현대건설이 태국의 고속도로 공사를 따낸 게 처음이었다.

1973년에는 삼환기업이 사우디아라비아의 도로공사를 맡으면서 ‘중동 건설신화(神話)’가 시작됐다. 한국은 1981∼83년 3년 연속 100억 달러어치를 수주해 세계 2위(수주액 규모)의 건설 강국으로 떠올랐다.

이를 반영하듯 1982년 국민총생산(GNP)에서 해외 건설이 차지하는 비중은 6.1%에 이르렀다. 특히 건설사들은 오일쇼크의 여파로 국제수지가 악화된 때에 도리어 중동에서 ‘오일 달러’를 벌어들여 연간 원유 수입액의 40% 안팎을 대체했다. 효자 노릇을 톡톡히 한 것이다.

김종현 해외건설협회 기획관리실장은 “1979년 오일쇼크 때 국내 경기가 침체되자 건설사 직원들은 중동행 비행기를 타기 위해 사력을 다했다”며 “1981년에는 20만 명이 파견돼 실업 해소에도 기여했다”고 말했다.

하지만 이후 중동 경기가 퇴조하면서 1990년을 전후해서는 한 해 수주 규모가 30억 달러에도 못 미치는 극심한 불황을 겪었다.

다행히 2000년대 들어 국제 유가(油價)가 급등하면서 제2의 중동 붐이 일고 있다. 여기에 오일 달러의 세례를 받은 아프리카 산유국들도 대규모 공사를 발주하고 있다.

국내 건설사들은 2005년 109억 달러를 수주한 데 이어 지난해에는 165억 달러 규모의 일감을 따냈다. 작년 말 현재 178개사가 49개국에 진출해 있다.

고기정 기자 koh@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

4

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

5

“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]

-

6

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

7

英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세

-

8

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

9

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

10

이란 “호르무즈 통과 선박 모두 불태우겠다”

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

3

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

4

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

5

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

6

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

7

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

-

8

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

9

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

10

트럼프, 마두로때처럼 ‘親美 이란’ 노림수… 체제 전복도 언급

트렌드뉴스

-

1

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

4

‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장

-

5

“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]

-

6

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

7

英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세

-

8

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

9

하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나

-

10

이란 “호르무즈 통과 선박 모두 불태우겠다”

-

1

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

2

드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시

-

3

기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장

-

4

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

5

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

6

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

7

순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”

-

8

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

9

“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”

-

10

트럼프, 마두로때처럼 ‘親美 이란’ 노림수… 체제 전복도 언급

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0