공유하기

GDP 성장률 환란후 최악…소비-투자 모두 뒷걸음

-

입력 2004년 3월 23일 18시 57분

글자크기 설정

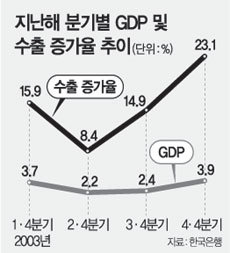

지난해 4·4분기(10∼12월)부터 성장률이 다소 높아졌지만 수출에만 의존하는 ‘반쪽짜리 성장’으로는 과거와 같은 높은 성장률을 회복하기 어렵다고 전문가들은 지적했다.

▽통계방식 변경으로 3%대 턱걸이=지난해 실질성장률은 한국은행이 내부적으로 예상했던 2.9%에 비해 조금 높아진 3.1%로 간신히 3%대를 유지했다.

그러나 기준연도가 2000년으로 바뀌고 생산 항목에 금융중개서비스, 소프트웨어 개발, 사회간접자본(SOC)의 감가상각비가 새로 포함되는 등 ‘통계기준 개편효과’를 제외하면 성장률은 3%에 못 미친 것으로 추정된다.

지난해 성장률이 추락한 가장 큰 원인은 민간소비의 위축이었다. 지난해 민간소비는 1998년의 ―13.4% 성장 이후 처음으로 마이너스(―1.4%)로 돌아섰다. 특히 승용차 가전제품 등 내구재 소비는 13.6%나 줄어드는 등 국민은 ‘목돈’이 필요한 소비를 극도로 줄였다.

기업의 설비투자도 전년보다 1.5% 감소했다. 2001년(―9.0%) 이후 최저치였다.

반면 재화와 서비스 등 전체 수출은 15.7%, 상품 수출은 18.7%의 높은 증가세를 보였다. 이에 따라 내수의 성장 기여율은 전년의 57.3%에서 1.8%로 크게 낮아진 반면 수출의 성장 기여율은 42.7%에서 98.2%로 대폭 높아졌다.

조성종(趙成種) 한은 경제통계국장은 “지난해 한국 경제는 수출이 이끌고 내수와 투자는 발목을 잡는 불균형적인 성장을 했다”고 설명했다.

▽체감경기는 성장률보다 더욱 악화=보통 ‘1인당 국민소득’이라고 불리는 ‘1인당 명목 국민총소득(GNI)’은 지난해 1만2646달러였다. 명목 기준으로는 ‘사상 최고치’로 96년의 1만2197달러보다 높아졌다. 그러나 환율하락 등을 고려하면 96년과 별 차이가 없는 것으로 분석됐다.

게다가 국민이 느끼는 체감경기를 나타내는 실질 국민총소득은 1.8% 증가하는 데 그쳐 실질 국내총생산 성장률보다 1.3%포인트나 낮았다. 이는 반도체 휴대전화 PC 등 한국의 주요 수출품은 가격이 떨어진 반면 원유 등 수입원자재의 가격은 높아져 ‘교역조건’이 2.6%나 악화됐기 때문이다.

지난해 4·4분기 성장률은 수출 호조에 힘입어 전년 동기대비 3.9% 성장했다. 그러나 본격적인 경기회복으로 보기는 어렵다는 지적이 많다.

삼성경제연구소 정문건(丁文建) 전무는 “수출 호조가 투자와 소비 활성화로 이어지는 선(善)순환 구조가 회복되는 데에는 상당한 시간이 걸릴 것이며 현재로서는 내수회복의 시점을 짐작하기 어렵다”고 설명했다.

박중현기자 sanjuck@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

2

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

3

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

4

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

5

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

6

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

7

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

기초과학 ‘칸막이’ 걷어내자… 지역 대학, 글로벌 R&D 거점 변신

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

8

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

9

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

트렌드뉴스

-

1

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

2

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

3

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

4

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

5

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

6

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

7

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

기초과학 ‘칸막이’ 걷어내자… 지역 대학, 글로벌 R&D 거점 변신

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

8

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

9

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0