100년 전 용산 서부이촌동에 대형 홍수 발생 [청계천 옆 사진관]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

백년사진 No. 29

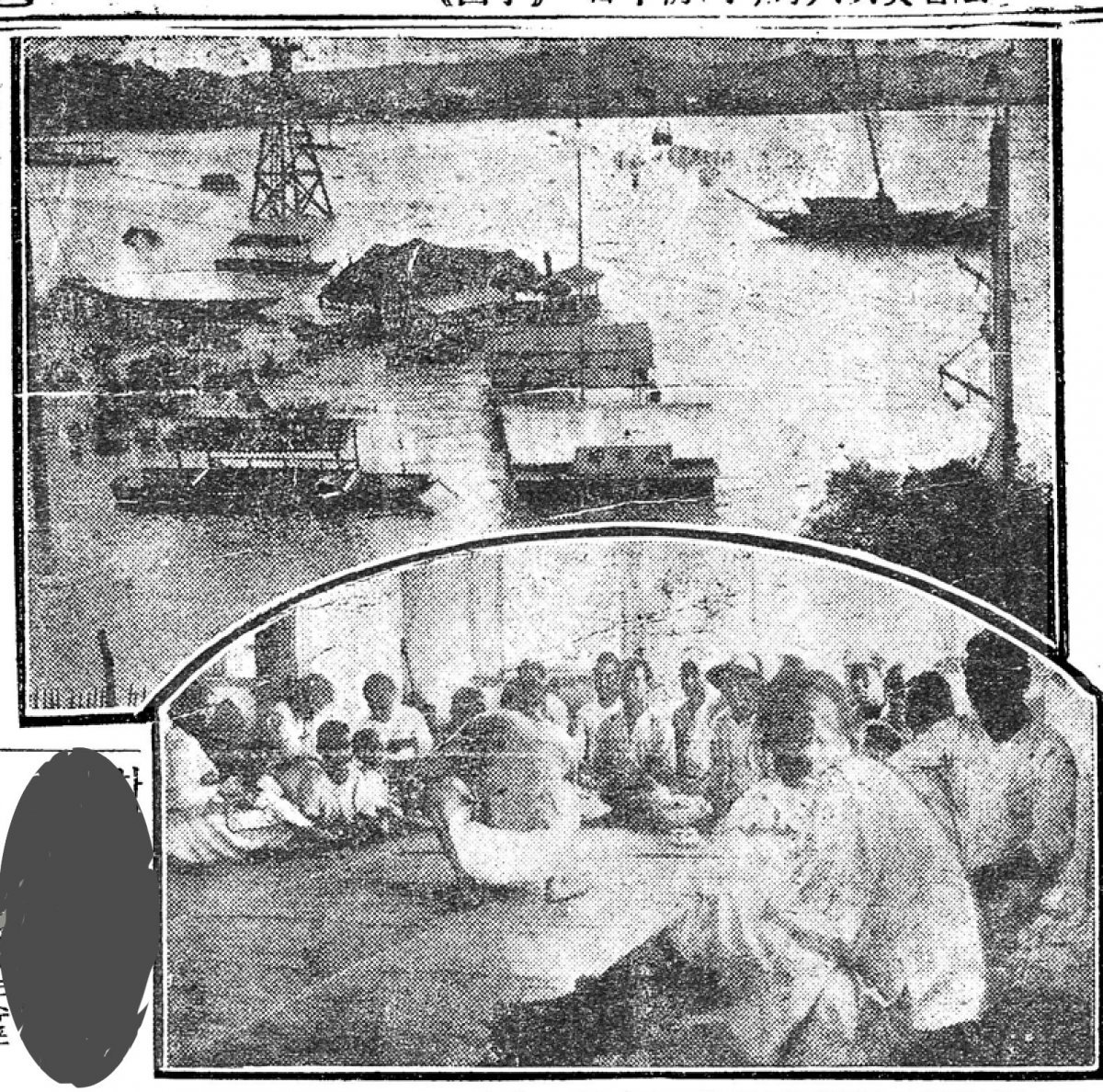

▶ 100년 전 신문에 실린 사진을 통해 오늘의 사진을 생각해보는 [백년사진]입니다. 우리 속담에 뽕나무 밭이 바다가 된다는 말이 있듯이 오늘 소개해 드리는 사진이 딱 맞는 사례 같습니다. 100년 전 이번 주에 서울 용산 한강변에 모여 살던 사람들이 홍수 피해를 입고 대피한 모습이 신문에 실렸습니다. 우선 1923년 7월 23자 동아일보에 실린 사진입니다.

▼ 지금은 아마 국민 대다수가 알고 있고 게다가 기회가 된다면 살고 싶어 하는 서울 용산구 한강변의 이촌동 지역이 100년 전에는 노동자들의 임시 숙소 정도로만 이용되었었군요. 기사에서 언급된 룡강면이라는 곳은 지금의 서울 용산과 서강대교 근처이고, 마포와 이촌동 일대가 물에 잠겼다는 것으로 보아, 이 해에 내린 홍수로 한강 근처에 있던 마을들이 큰 피해를 입었습니다.

역사를 검색해보면, 이 지역은 1920년대 이전과 그 이후에도 끊임없이 물난리와 수재민이 발생한 지역입니다. 서울 시내와 가까운 한강변은 일자리를 보고 전국에서 모여 든 육체 노동자들이 저렴한 주거비를 감당하면서 서울에서 버틸 수 있는 가성비 높은 주거지였을 겁니다. 위험해서 돈 있는 사람들은 욕심내지 않는 땅이었을 테니까요.

▼ 높은 사람들에게만 향하지 않는 카메라의 포커스는 100년 전에도 마찬가지였습니다. 정보 검색이 쉬워진 것은 여러분을 비롯한 인류 전체에게 이롭지만, 사진기자들의 일에는 큰 변화를 주었습니다. 100년 전 수재민 사진에서 출발한 저의 호기심은 용산 서부이촌동의 수해에 대한 역사를 인터넷 검색을 통해 찾아보게 만들었습니다.

100년 전 용산과 마포 일대 한강변 홍수 피해를 동아일보가 보도했다고 해서 이 지역이 곧바로 살기 좋은 곳으로 변하지는 않았더군요. 그 이후에도 더 큰 수해가 나기도 했고, 반복된 수해로 인해 반체제 세력이 결집한 곳이라고 인식이 생겨 일제가 강제 이주를 시킨 마을도 있었더군요.

▼ 이 사진들은 당시 권력자들의 입장에서 보면 아주 불편한 내용이고 사진의 크기도 너무 커서 뭔가 의도가 있는 보도라고 느낄 만도 했을 겁니다. 뭔가를 보여준다는 건 뭔가를 알려준다는 건데 언론이 시민들에게 우리 사회의 어둡고 근본적인 문제를 알려주는 건 권력 입장에서는 불편할 수 있습니다. 비가 오면 치수가 잘 안된 지역에서 피해가 나고, 권력은 나름의 해법으로 해결해보려 하는데 언론이 끼어듭니다. 공사 현장이 부실해 인명 피해가 나면, 담당자들은 보수공사를 해서 재발 방지 장치가 마련되었다고 주장하며 사태를 마무리하고 싶어 하는데 언론이 또 끼어들어 제 3자들에게 그걸 알려줍니다.

▼ 곁가지 말씀을 하나 더 드리자면, 사진기자로 마주 치는 여러 가지 재난 현장 중에서 수해 취재 현장이 가장 참혹하다고 개인적으로 생각하고 있습니다. 산불 취재 현장에서 도깨비불은 화재 진압을 하고 있는 소방대원들의 머리 위를 날아 반대편 산으로 날아갑니다. 산불 진화가 시간이 걸리는 이유이기도 합니다. 물 취재는 불 취재와 달리 현장이 광범위합니다. 불은 대형 산불이라도 시작과 끝 지점이 그나마 분명한 편입니다. 물은 넓은 지역을 쑥대밭으로 만들고 지나갑니다. 그리고 물이 지나가고 난 곳에서 꺼낸 가제도구나 농사 흔적들은 참혹합니다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

-

e글e글

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

4

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

5

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

6

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

7

취업 1년 늦춰진 ‘장백청’ 임금 7% 감소… “日 잃어버린 세대 닮아가”

-

8

“퇴직연금 기금화, 사실상 개인 자산 국유화하겠다는 것”

-

9

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

10

의협 ‘의대증원 350명’ 2년전 협상안 다시 꺼낼 듯

-

1

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”

-

10

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

트렌드뉴스

-

1

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

4

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

5

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

6

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

7

취업 1년 늦춰진 ‘장백청’ 임금 7% 감소… “日 잃어버린 세대 닮아가”

-

8

“퇴직연금 기금화, 사실상 개인 자산 국유화하겠다는 것”

-

9

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

10

의협 ‘의대증원 350명’ 2년전 협상안 다시 꺼낼 듯

-

1

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

2

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

3

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

6

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

7

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”

-

10

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![설영희 디자이너, ‘들꽃청소년자립돕기’ 자선패션쇼 개최[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/19/133186380.1.jpg)

댓글 0