공유하기

[O2/LIFE]공주여, 백마탄 왕자 출동이요

- 동아일보

글자크기 설정

◎ 신의 손가락

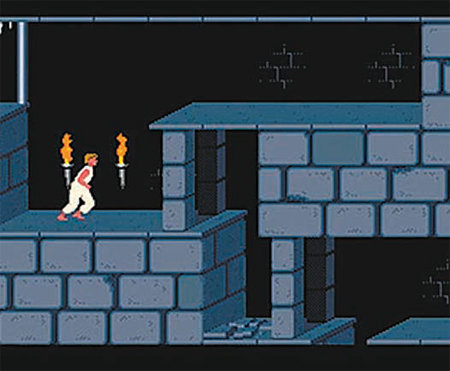

페르시아의 왕자

초등학교에 들어가자, 아이들이 하나둘 학원에 다니기 시작했다. 방과 후 뿔뿔이 흩어졌던 여자아이들은 피아노나 미술 학원에서, 남자아이들은 태권도 도장이나 컴퓨터 학원에서 극적으로 재회했다. 지금이라면 혀를 내두를 일이지만, 학교와 집만 왔다 갔다 하던 나는 학원 다니는 아이들이 그렇게 부러울 수가 없었다. 그중에서도 컴퓨터 학원이 그렇게도 가고 싶었다. 학교에서 키보드 두드리는 흉내를 내는 친구를 보면 괜히 심술이 났다.

그러던 중 나에게도 기회가 왔다. 인근 컴퓨터 학원에서 판촉의 일환으로 토요일마다 친구 한 명을 데려올 수 있게 한 것이었다. 나는 어떻게든 그 한 명이 되기 위해 컴퓨터 학원에 다니는 아이들에게 과도한 친절을 베풀었다. 토요일은 학원에서도 수업이 없어 우리는 종일 학원 컴퓨터로 게임을 즐길 수 있었던 것이다. 도스(DOS)가 뭔지는 잘 몰라도 게임은 어떻게 하는지 단박에 알 수 있었다. 멀찍이 서서 손가락과 화면을 번갈아가며 쳐다보면 게임이 어떻게 돌아가는지 직관적으로 파악할 수 있었다. 수업시간에는 좀체 작동하지 않던 머리가 잘도 돌아갔다.

나는 ‘페르시아의 왕자’에 마음을 빼앗겼다. 맨몸으로 출발해 힘들게 무기를 구하고 적들을 무찔러 마침내 공주를 구출하는 왕자 이야기는 남자아이들을 사로잡는 단골 내러티브였다. 컴퓨터만 있으면 누구나, 언제든 왕자가 될 수 있었다. 칼을 쥔 사람은 이야기의 주인공이 될 수 있었다. 잠시 동안 근사한 가면도 쓸 수 있었다. 책가방을 벗어 던지고 흥미진진한 모험 속으로 뛰어들 수 있었다.

게임의 여파는 생각보다 거셌다. 게임을 한 다음 날, 나는 복도를 걸을 때 왕자처럼 살금살금 걷고 있었다. 적이 언제 나타날지 알 수 없다는 듯 신경을 잔뜩 곤두세우고. 체육시간에 철봉에 매달릴 때면 안간힘을 써서 벽을 기어오르는 왕자의 얼굴이 떠올랐다. 필사적으로 턱걸이를 하면 다음에 나아갈 길이 보이는 듯도 했다. 멀리뛰기를 할 때는 온 힘을 다해 다리를 찢었다. 건너뛰지 못하고 바닥에 떨어지면 무섭게 솟아나 있는 가시에 찔려 죽는다고 최면을 걸며. 당시 우리들은 “죽는다”는 말을 입버릇처럼 했던 것 같다. 삶은 게임과 달라 죽은 뒤 다시 시작할 수 없다는 사실을 떠올리면 등줄기가 오싹해졌다.

‘페르시아의 왕자’에는 함정이 많았다. 모험에는 위기를 불러들이는 요소들이 도처에 도사리고 있었다. 그것들을 하나씩 넘고 해치울 때마다 나도 모르게 안도의 한숨을 내쉬었다. 아, 산다는 것은 녹록지 않은 것이로구나. 언제 어디서 고비가 찾아올지 모르겠구나. 그 고비를 넘기려면 또다시 신경을 한데로 모아야겠구나. 절체절명의 순간이 닥칠 때마다 우리는 수명이 단축되는 것 같다고 입버릇처럼 말했다. 게임 속 왕자도 마찬가지였다. 점프를 하고 벽 끝에 매달릴 때마다 왕자는 진짜 힘들어했다. 미간이 찌푸려지고 다리가 후들거리는 일이 다반사였다. 한 발짝 발걸음을 떼기도 만만찮았다. ‘가까스로’와 ‘간신히’를 온몸에 새기는 시간이었다.

공주를 구해야 한다는 사명감을 가진 친구는 이제 없다. 자신이 백마 탄 왕자라고 느끼는 친구도 있을 리 만무하다. 오히려 자기 자신을 공주라고 부르는 사람에겐 눈길조차 주지 않는다. 판타지가 사라진 지금, 우리는 예전보다 확실히 웃음이 줄어들었다. 도스가 기억 저편으로 가 있는 동안, 우리가 열어젖혀야 할 윈도(Window)만 기하급수적으로 늘어났다. 출근길은 험난하고 페르시아는 언제나 너무 멀다. 아득하다.

트렌드뉴스

-

1

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

2

96세 권노갑 출판기념회…동교동·상도동 모두 모였다

-

3

‘韓근로자 구금-불륜’ 놈 美국토장관 경질…트럼프 격노 이유는?

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

6

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

7

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

8

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

9

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

10

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

3

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

4

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

9

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

트렌드뉴스

-

1

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

2

96세 권노갑 출판기념회…동교동·상도동 모두 모였다

-

3

‘韓근로자 구금-불륜’ 놈 美국토장관 경질…트럼프 격노 이유는?

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

6

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

7

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

8

체중 감량의 핵심은 ‘신진대사’…칼로리 소모 높이는 5가지 방법[바디플랜]

-

9

아침 공복 따뜻한 물 한 잔, 정말 살 빠지고 해독될까?[건강팩트체크]

-

10

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

3

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

4

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

9

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0