공유하기

[O2/Wisdom]구한말 조선을 바라본 ‘긍정의 눈’

- 동아일보

-

입력 2011년 10월 15일 02시 00분

글자크기 설정

조선 신여성에게 충격받은 영국 소설가 헨리 드레이크

‘제국주의 앞잡이’ 비판에 대영제국 허위의식 반성

1920년대 말, 서울 경성제국대학 예과에서 학생들을 가르치던 영국인 소설가 헨리 드레이크가 2년 임기를 마치고 귀국할 채비를 하고 있었다. 제자 세 명이 그를 찾아왔다. 스승이 영국으로 돌아가면 자신들의 ‘불행한 조국’을 위해 글을 써줄 것을 부탁하기 위해서였다. “제발 부탁드립니다. 글을 써 주실 거죠. 그렇죠?” 드레이크는 비통한 표정의 세 제자를 바라보며 생각했다. ‘이 딱한 청년들은 영국이라는 나라가 조선을 해방시켜줄 요술방망이라도 된다고 믿고 있군.’

○ 영국인의 오만

드레이크는 가끔 조선을 여행하고 싶을 때 유시국이란 학생을 대동했다. 두 사람은 경주를 여행하며 한 여관방에 머물고 뜨거운 철제 가마솥에서 함께 목욕을 하기도 했다. 그러나 그는 냉정하게 거리를 유지하며 제자의 마음속을 들여다보려 하지 않았다. 드레이크는 유시국을 “백인 교수를 동반했다는 사실에 우쭐해 거만하게 손뼉을 치며 여관 주인을 불러낸다”고 묘사했다. 그가 바라본 제자의 내면세계는 고작 이 정도였다. 그가 하려고만 했다면 식민지 청년의 복잡한 내면으로 좀 더 들어갈 수 있었다. 청년은 조국을 위해 글을 써줄 것을 기대하며 스승을 찾아오지 않았던가.

당시 조선을 찾은 서구인 중 영국인에게서 발견되는 특징은 조선인과 좀처럼 교류하지 않은 채 조선인을 함부로 정의(定意)했다는 것이다. 1892년 조선에 온 영국 정치인 조지 커즌이 대표적이다. 자신의 책 ‘극동의 제문제’(1894년)에서 그는 조선인과 사적으로 교류한 적이 없으면서도 ‘조선인은 나태하고 무기력하며 부도덕하다’고 거듭 주장했다. 이유는 간단했다. 조선인과 일일이 만나는 게 식민지 사업에 조금도 보탬이 되지 않았기 때문이다. 조선을 누가, 어떻게 지배하는 게 좋을지가 최대 관심사였던 그가 조선인의 기질이나 개성을 알 필요는 없었다. ‘대영제국’의 관료라는 우월감도 작용했을 것이다. 그는 ‘열등한 종족의 내면은 뻔하고 따분하다’, ‘교류하지 않아도 조선인을 알 수 있다’는 허황된 믿음을 갖고 있었다.

○ 신여성에게 받은 ‘실존’의 충격

그런데 드레이크는 커즌과 조금 달랐다. 26세에 하원의원이 돼 훗날 인도 총독이 되는 커즌은 대영제국의 식민사업에 대한 자신감으로 가득했다. 그에게서 회의적인 정서는 엿볼 수가 없었다. 하지만 드레이크에게서는 묘한 우수(憂愁)와 방향을 잃은 듯한 비관적인 정서가 느껴진다. 이 느낌은 백인우월주의자였던 그가 왜 동양에 와 있었는지, 조선에서 찾으려 했던 것은 과연 무엇인지 궁금증을 불러일으킨다.

드레이크가 경성에서 머물던 하숙집 딸 박마리아(가명)는 어릴 적 선교사의 손에 이끌려 미국으로 가서 자라고 교육받은 신여성이었다. 두 사람은 자주 논쟁을 벌이며 충돌했다. 드레이크가 박마리아를 ‘다부진 논객’이라 부른 걸로 봐서 그녀의 논쟁 실력은 만만치 않았던 것 같다. 어느 날 박마리아는 “조선의 자유를 억압하는 일본은 식민통치를 철회해야 하며, 동의 없이 조국을 강제로 합병한 일본을 향한 우리의 분노는 정당하다. 우리는 그들과 맞서 싸울 것”이라고 주장했다. 일제 합병을 온건하게 지지했던 드레이크는 “어린아이는 자유를 가질 자격이 없는데 어찌 조선이 자유를 투정하느냐”며 맞섰다. 박마리아는 드레이크를 향해 “당신은 영국인이고 제국주의자이며 강력하나 무자비한 정부의 앞잡이다. 자신의 이익을 위해 약자를 억압하는 사람”이라고 쏘아붙였다.

드레이크는 꽤 큰 충격을 받았던 것 같다. 지금껏 누구도 그의 실존을 건드린 사람은 없었다. 그의 실존의 근저에는 대영제국이라는 국가의식이 주는 허영과 허위의식이 웅크리고 있었다. 그런데 그가 가장 얕보던 식민지인이 이것을 알아채고 비웃고 있었다. 그것도 외톨이에다가 못생긴 조선 여성이었다. 그때까지 식민지 여성은 그에게 어떠한 긴장감도 주지 못하는 존재였다. 드레이크는 예기치 않은 혼란으로 휘청거렸다. 그는 방으로 돌아와 자학적인 어조로 고백했다. “그렇다. 이 여성 앞에서 나는 노예였다. 그의 반골 기질을 거슬렀기 때문이었다. 그녀와의 대면은 굴욕적이었고 나는 스스로를 조소했다.”

박수영 작가·건국대 겸임교수 feenpark@paran.com

트렌드뉴스

-

1

“친미의 대가” 걸프 6개국 때리는 이란…중동 진출 빅테크도 타깃

-

2

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

3

만취女 성폭행한 세 남자…“합의하면 되나” 현장서 AI에 물었다

-

4

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

이란, 이스라엘에 장거리 미사일 ‘가드르’, ‘에마드’ 발사

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 만나게” 청원 등장

-

9

‘文정부 치매’ 발언 이병태 “정제되지 않은 표현…용서 구한다”

-

10

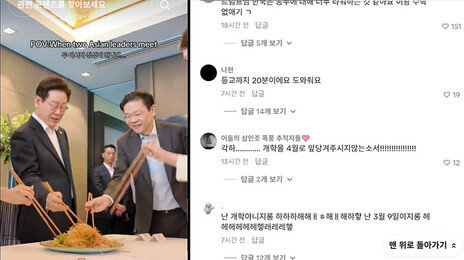

“개학 늦춰주세요” 李대통령 틱톡 몰려간 학생들

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

트렌드뉴스

-

1

“친미의 대가” 걸프 6개국 때리는 이란…중동 진출 빅테크도 타깃

-

2

‘K패트리엇’ 천궁-Ⅱ, 이란 미사일 잡았다…UAE서 첫 실전 투입

-

3

만취女 성폭행한 세 남자…“합의하면 되나” 현장서 AI에 물었다

-

4

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

이란, 이스라엘에 장거리 미사일 ‘가드르’, ‘에마드’ 발사

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

살아서 3년, 죽어서 570년…“단종-정순왕후 만나게” 청원 등장

-

9

‘文정부 치매’ 발언 이병태 “정제되지 않은 표현…용서 구한다”

-

10

“개학 늦춰주세요” 李대통령 틱톡 몰려간 학생들

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

3

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

4

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

5

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

8

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0