공유하기

[리뷰]묻어둔 ‘30년 사랑’ 짠하고 징하네… 연극 ‘남도.1’

-

입력 2009년 8월 3일 02시 55분

글자크기 설정

박상륭의 동명 단편소설을 무대화한 이 연극은 갯가의 토속적 삶 속에서 발효된 한국적 사랑의 정한(情恨)을 담아냈다. 그것은 고자로 태어난 탓에 여인을 사모하는 마음도 표현하지 못하고 평생 바다를 지켜온 늙은 어부와 산골에서 어촌으로 시집온 지 석 달도 못돼 남편을 여의고 주모(酒母)가 된 덕산댁의 30여 년에 걸친 사랑 이야기다.

연극이 시작되면 관객은 질펀한 호남 사투리의 개펄에 발이 푹 잠기는 경험을 하게 된다. 새벽이 새복으로, 고기가 괴기로, 메밀이 메물로, 돌이 독으로 불리는 그런 사태. 구수하면서도 야릇한 그 사투리의 개펄을 헤치고 나가다 보면 자연과 인간이 하나 된 정경이 포착된다.

흐드러진 달빛 아래 삿대를 젓는 늙은 어부와 잔잔한 달빛과 맑은 물빛을 구경하는 주모. 그 주모가 품어 온 머루와 국화로 담근 술 한잔을 마시며 곱디고왔던 젊은 시절의 추억을 더듬을 때 ‘괴기가 뛰어올라서 달빛 쬐꿈 파묵고 들어가는’ “퐁당” 소리가 들린다.

어쩌면 황혼녘 사랑을 아름답게 그린 할리우드 영화 ‘매디슨 카운티의 다리’나 ‘사랑할 때 버려야 할 아까운 것들’이 아른거리려 할 때 연극은 돌연 비극을 향해 돌진한다. 그러나 하룻밤 짧은 뱃놀이를 끝으로 홀로 남은 어부는 도통 ‘왜’라는 질문을 던지는 법이 없다. 주막집을 해서 모은 돈으로 돌탑을 쌓듯 지은 절을 자신의 손으로 불태워버렸다는 덕산댁의 고백에 이미 답은 들어 있기 때문일까. 어부는 그저 덕산댁이 떠난 주막을 이 밤도 지키면서 “워짠 일로 맘만 자꼬 짜안하다고”를 되풀이할 뿐이다.

무대는 겨우 두 사람이 탈 수 있는 반쯤 부서진 고깃배 한 척과 주막의 좁은 툇마루가 전부다. 하지만 그 좁은 무대 가득 바다와 달빛 그리고 흐드러진 메밀밭의 풍광까지 펼쳐질 수 있는 것은 진한 사투리 대사와 음향의 힘이다. 어부 역의 배수현 씨의 질펀한 사투리는 대사 못지않게 음향에 가까운 효과까지 펼쳐낸다. 덕산댁 역의 천정하 씨의 연기는 대사를 칠 때보다 덕산댁의 혼령으로 등장해 말없는 몸짓을 펼칠 때가 더 인상적이다. 2004년 역시 ‘징한’ 남도 사투리의 숲 속에서 할매와 손자의 집착에 가까운 사랑을 그린 박상륭 원작의 ‘남도.2’를 연출했던 박정석 극단 바람꽃 대표가 다시 연출을 맡았다. 16일까지 서울 종로구 대학로 선돌극장. 02-3676-3676

권재현 기자 confetti@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

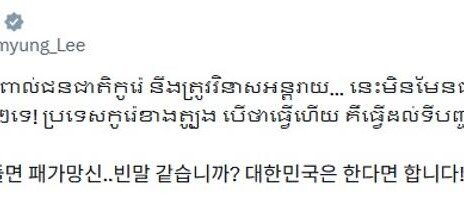

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개