공유하기

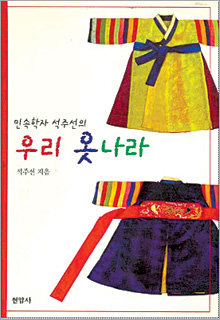

[민속 풍속 이야기 20선]<5>민속학자 석주선의 우리 옷 나라

-

입력 2009년 1월 28일 02시 59분

글자크기 설정

《“옷은 우리 마음과 생각을 그대로 표현한다. 우리나라 옷을 보면 본래 우리는 겸손한 백성이었다는 것이 느껴진다. 지금은 전통적인 우리 복장이 서구식으로 많이 바뀌었다. 윤리적인 면에서 퇴폐성이랄까 방종함이 드러나고 있고 한편으론 개성이 강해졌다는 것도 눈에 띈다.”》

겸손한 민족이 지닌 ‘옷의 역사’

이 책은 평생 우리 옷을 연구하고 유물을 모은 전통 복식사의 개척자 고(故) 석주선 선생의 글을 담았다.

그가 살아온 이야기, 고대부터 조선시대까지 우리 옷의 역사를 비롯해 매듭 은장도 흉배 노리개 등 장신구를 소개했다.

저자는 의복은 인간이 인간다움을 완성해 가기 위해 필요한 요건이라고 말한다. 1911년 평양에서 태어난 저자는 일본에서 옷을 공부하고 광복 이후 국립과학박물관에서 일했다. 그는 학생들에게 한 줄의 역사라도 ‘∼일 것이다’가 아니라 ‘∼이다’라고 정확하게 전달하기 위해 문헌을 뒷받침하는 유물을 모았다.

저자는 유물을 쫓아 옛 무덤을 찾고 시골 마을을 누비고 골동품 가게를 뒤졌다. 간곡한 부탁 끝에 주인이 옷을 내오면 옷에 큰절을 올리고 흰 장갑을 낀 채 조심스럽게 다뤘다. 최소한의 생활비를 제외한 돈은 모두 전통 옷을 수집하는 데 썼다.

“섬유는 본래 종이보다 수명이 짧고 약하다. 그래서 옛날 섬유는 아기 다루듯 해야 한다. 한 번 바람을 맞히는 것, 광선이나 햇볕에 노출되는 것…. 이런 소소한 일로도 옷감이 힘없이 바삭바삭 부서져 내린다.”

저자는 예닐곱 살 때 평양 냇가에서 주운 구멍이 뚫려 있는 조약돌을 보면서 ‘물도 돌을 뚫는데 사람이 노력하면 안 될 일이 어디 있나’ 하는 다짐과 함께 이 돌을 손가방 속에 지니고 다녔다. 저자는 “옷에 매달려 한평생을 살아온 나 자신을 한복으로 표현한다면 소박한 모시옷일 게다. 깨끗이 빨아 풀 먹여서 빳빳하게 다림질한 옷, 눈같이 희고 날렵한 동정을 단 옷이기를 늘 바라며 살았다”라고 적고 있다. 저자는 우리 옷은 북방계 복식권에 포함되는 것으로 본다. 북방계 복식은 상의하고(上衣下袴·윗옷과 바지)를 기본으로 하는 분할형 양식이다. 유라시아 대륙 초원지대에서 살았던 기마 유목민의 복장으로 추운 날씨와 유목 생활에 맞는 실용적인 형태다. 고구려 고분 벽화에서 볼 수 있는 치마, 저고리, 바지, 두루마기가 그 예다.

고려 초 문무관의 공복(公服)은 당나라 식에 가까웠는데 나중에 원나라 식으로 바뀌었다. 왕은 상복으로 오사모(烏紗帽·검은 실로 만든 모자)에 소매가 좁은 포를 착용하고 종묘에 봉사할 때는 면류관을 썼다. 평소에는 검은 모자에 흰 모시 도포를 입어 백성과 별 차이가 없었다.

조선시대 복식은 문헌에 따른 유물이 일부 남아 있다. 고려 말의 백저포(흰 모시로 만든 포), 세조 때의 적삼이 현재까지 전해진다. 광해군 비의 북청색 비단 저고리는 전체 길이와 소매가 길고, 깃과 섶이 넓으면서 당코(여자 저고리 깃의 뾰족하게 내민 끝)로 되어 남자 저고리와 흡사하다. 영조 때 사회가 안정되고 문화가 번성하면서 전통 복식은 외래의 간섭 없이 독자적인 문화를 형성했다. 전통 한복의 미도 이때 창출됐다.

저자는 우리 옷의 아름다움에 대해 “지나치게 과장하거나 변화를 주지 않고도 전통의 아름다움을 고상한 배색, 아름다운 곡선으로 나타냈다. 바탕 선을 모두 직선을 기본으로 하면서도 정적인 면을 그윽하게 안으로 지녔다”고 설명했다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

DMB : 위성 DMB : 본 방송 시작 >

-

특파원 칼럼

구독

-

함께 미래 라운지

구독

-

사설

구독

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

3

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

10

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

李, 국힘 직격 “망국적 투기 옹호-시대착오적 종북몰이 이제 그만”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

3

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

10

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

李, 국힘 직격 “망국적 투기 옹호-시대착오적 종북몰이 이제 그만”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개