공유하기

[숨쉬는 조선왕릉]<3>봉분 주변의 石人

-

입력 2008년 8월 6일 02시 59분

글자크기 설정

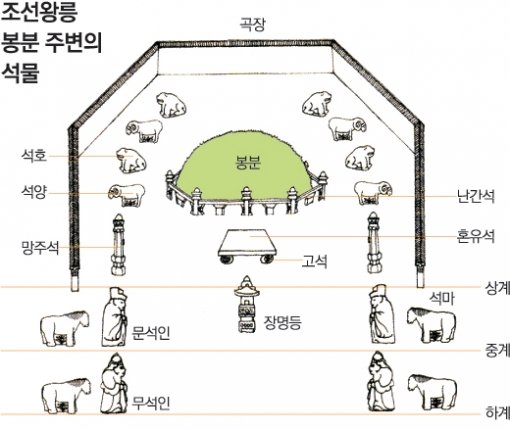

조선 왕릉에는 봉분만 있는 게 아니다.

그 주변에는 왕릉의 장엄함을 더하는 사람과 동물 조각상 16개가 능을 지킨다.

봉분 앞은 높낮이에 따라 3단계로 나뉜다. 가장 높은 상계(上階)가 봉분이 있는 곳. 병풍석과 난간석이 봉분을 에워싸고 수호의 상징인 호랑이와 양 조각이 2쌍씩 8마리가 봉분을 둘러싸고 있다. 그 아래 중계(中階)에는 문관을 조각한 문석인(文石人) 1쌍과 말 1쌍, 그 아래 하계(下階)에는 무관을 표현한 무석인(武石人) 1쌍과 말 1쌍이 있다.

조선 11대 중종 능 정릉(서울 강남구 삼성동)과 중종 제1계비 장경왕후 능 희릉(경기 고양시)에서는 왕의 권위를 보여주는 격조 높은 문·무석인이 눈길을 끈다. 현대 조각미로는 이해되지 않는, 머리가 과장된 3등신의 신체 비례가 낯설다. 그보다 더 낯선 것은 문·무석인들의 표정이다. 국보 84호 서산마애삼존불과 국보 78, 83호 금동미륵보살반가사유상이 자랑하는 우리 조각 미술 특유의 그윽한 미소를 찾아볼 수 없다.

미소 짓지 않는다. 그렇다고 화나거나 무서운 표정도 아니다. 근엄하게 다문 입에서 왕의 영혼을 변함없이 지키는 충정이 느껴진다. 어느 한쪽에 치우치지 않은 변함없는 상태, ‘중용(中庸)의 표정’ 미학의 정수다.

왜 이렇게 무표정한 모습으로 조각했을까. 단순히 왕 앞에 도열한 신하 차원을 넘어 영혼을 보호하는 신인(神人)의 경지로 보았기 때문이다.

문·무석인을 사람 키보다 크게(최대 약 330cm·희릉) 조각한 것도, 인체 곡선을 따르지 않고 사각기둥 형태로 조각한 것도, 목 없이 얼굴을 가슴에 묻은 비현실적 기법도 경건하게 왕을 지키는 영속적 신성(神性)을 강조했기 때문이다. 그 결과 문·무석인의 행동은 왕 앞에 한껏 숙인 듯 존경을 나타내고 자연 경관을 해치지 않을 정도로 절제됐다.

중국 진시황릉 병마용갱에서 발견된 도용(무덤에 함께 묻는 허수아비)과 비교할 때 그 차이는 또렷이 드러난다. 수많은 기병과 보병 도용은 사실적이지만 키와 몸집이 실제 사람 크기에 불과하다. 도용들은 결국 황제의 위세를 과시하기 위한 인간 군상에 지나지 않는다.

모든 조선 왕릉에는 문·무석인이 있지만, 표정이 조금씩 다르다. 김이순 홍익대(미술사) 교수는 “문·무석인의 얼굴에서는 시대별 미의식, 정치 사회상까지 읽을 수 있어 고유하고도 다채로운 예술적 성취를 보여준다”고 말했다.

진경(眞景)과 사실주의 기법이 등장한 18세기부터는 표정 있는 문·무인도 등장한다. 영조 원릉(경기 구리시)의 문·무석인은 ‘사람처럼’ 미소를 띤다.

원릉은 중계, 하계 구분 없이 문·무석인을 같은 높이에 뒀다. 영조가 계급에 상관없이 인재를 추천하도록 하는 개혁 정책을 추진하면서 문·무관 사이의 차별이 완화된 당대 정치상이 반영됐기 때문이다.

인간 배아 줄기세포 : 연구 과제 >

-

밑줄 긋기

구독

-

사설

구독

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

7

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

8

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

7

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

8

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개