공유하기

[인문사회]선인을 길손 삼은 문화유람기…‘조선의 문화공간 1~4’

-

입력 2006년 8월 5일 03시 00분

글자크기 설정

여행을 떠나려는 사람들은 대개 인터넷을 뒤져 그곳의 역사와 자연의 내력을 사전에 준비한다. 여행의 습관이 이처럼 바뀐 데에는 답사기가 한몫을 단단히 했다. 다양한 답사기록은 이 땅을 가치 있게 답사하는 데 적지 않게 기여했다. 그래도 뭔가 허전한 느낌이 드는 것은 어째서일까.

조선시대 문인들도 여러 곳을 다녔다. 집 주변부터 금강산, 백두산까지. 지도를 들고 혹은 기행문(한문학에서는 ‘유기’라 한다)을 읽으면서. 18세기 문인 홍양호는 ‘발로 하는 기행’ ‘눈으로 하는 기행’ ‘마음으로 하는 기행’ 중 최고의 경지로 ‘마음으로 하는 기행(心遊·심유)’을 들었다. 이 땅의 진정한 답사란 ‘심유’를 통해야만 가능할 터이다. 기존 답사기를 읽으면서 여전히 허전한 마음이 생기는 것은 ‘심유’를 하지 못한 데 그 까닭이 있지 않을까.

옛 사람이 책과 그림을 통해 상상의 나래를 펼쳐 기행하고 감상하는 것을 와유(臥遊)라 했고 그 기록을 ‘와유록’이라 했다. 이 책은 현대의 ‘와유록’이다. 조선시대 문인 87명이 아끼고 사랑했던 장소, 삶을 가꾼 공간을 마음껏 감상하고 거닐 수 있다. 조선시대 문인들의 마음 높이에 맞춰 따라가다 보면 어느덧 ‘심유’를 하게 된다.

이 책은 조선 초기에서 후기까지 4권의 책으로 구성됐다. 옛 문인들이 처한 시대와 처지에 따라 장을 나눠 문인들의 삶과 우정이 스민 장소의 내력을 생생하게 보여 준다. 저자가 10여 년간 고서를 뒤적이며 눈 가고 마음 가는 기록의 밭에서 수확한 결실이다.

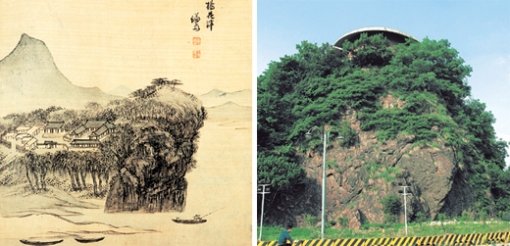

우리가 무심히 스쳐 지나가는 풍경에도 문인들의 멋과 운치, 이야기가 스며 있다. 예컨대 당산철교 북단에 있는 절두산의 조선시대 이름은 잠두봉이었다. 지금은 누에고치 머리처럼 생긴 봉우리도 잘 보이지 않지만 예전에 잠두봉은 한강에서 가장 아름다운 곳이었다. 성종 때 신진사류로 입신한 남곤, 이행, 박은 등은 잠두봉을 중심으로 시문을 주고받으며 우정을 나눴다. 그들의 우정을 추억하며 잠두봉에서 시회를 즐기는 풍류가 조선시대 풍속으로 자리 잡기도 했다.

옛 문인들이 남긴 기록과 그림, 그리고 지금의 사진이 적절하게 어우러져 있어 읽고 보는 재미가 쏠쏠하다. 한 편을 넘기면 눈이 맑게 열리고, 또 한 편을 읽으면 새로운 정서적 미감이 깃든다. 저자는 자신의 말을 가급적 아끼고 문인들의 기록을 통해 문화 공간을 드러내 보여 주는 방식으로 ‘지금 여기’의 새로운 문화지도를 그렸다.

알아야 제대로 보이고, 보이면 더 알고 싶을 것이다. 남는 궁금증 하나는 조선시대 문인이 아닌 백성들의 체취와 삶의 기억이 담긴 문화 공간은 어떠한 기억의 끈으로 길어 올릴 것인가 하는 점이다. 책 첫머리에는 조선후기 시인 장혼의 “아름다움은 절로 아름다운 것이 아니라, 사람으로 인해 드러난다”는 말이 적혀 있다.

아름다운 산수도 사람을 만나 드러나듯, 문인과 민초들의 삶이 어우러질 때 참다운 문화 공간의 복원이 가능한 것이 아닐까. 다음 작업을 기대해 본다.

인문사회 >

-

박일규의 정비 이슈 분석

구독

-

광화문에서

구독

-

동아광장

구독

트렌드뉴스

-

1

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

2

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

3

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

4

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

7

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

8

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

9

‘텍스트 힙’ 넘어 ‘라이팅 힙’으로… 종이와 책 집어드는 2030

-

10

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

트렌드뉴스

-

1

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

2

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

3

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

4

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

7

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

8

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

9

‘텍스트 힙’ 넘어 ‘라이팅 힙’으로… 종이와 책 집어드는 2030

-

10

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

댓글 0