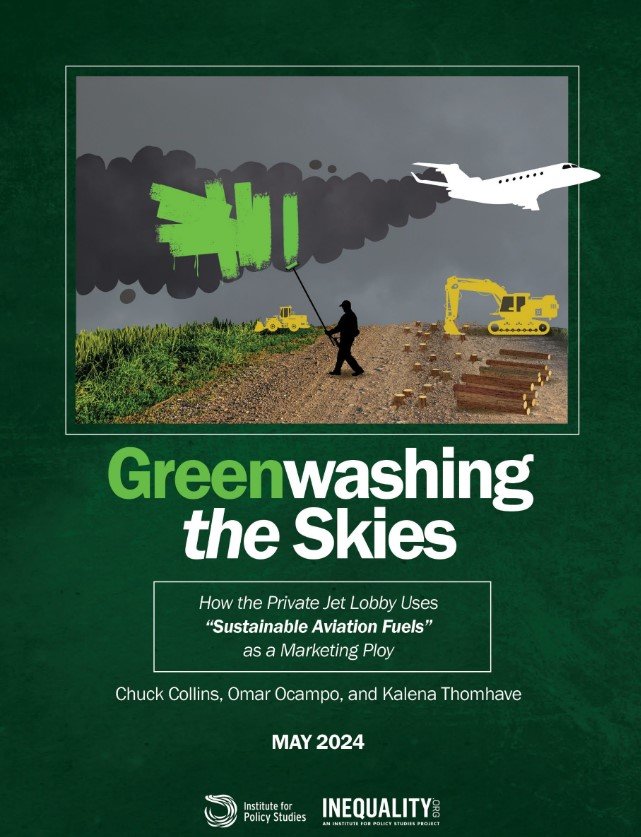

항공 시장에도 ‘탄소중립’ 바람이 불면서 폐식용유로 만든 SAF에 대한 관심이 전 세계적으로 높아지는데요. SAF는 흔히 ‘친환경 비행을 위한 유일한 수단’이라고 평가받죠. 동시에 ‘항공산업의 대규모 그린워싱(친환경 위장술)’이란 회의론도 공존합니다. 오늘은 항공과 정유업계의 떠오르는 이슈, 지속가능 항공유(SAF) 시장을 들여다보겠습니다.

https://www.donga.com/news/Newsletter

탄소배출 없이 날 수 있을까

지난해 11월 28일 지속가능 항공유(SAF)를 넣은 보잉 787 드림라이너가 대서양 횡단(런던에서 뉴욕까지) 비행에 성공합니다. 세계 최초의 100% SAF를 이용한 장거리 비행이었죠. 영국 항공사 버진애틀랜틱은 “탈탄소화를 향한 항공 로드맵의 역사적 순간”이라며 비행 성공을 자축했는데요. SAF는 정확히 무엇일까요.지속가능 항공유(SAF)란 말 그대로 화석연료가 아닌 지속가능한 공급원료로 생산되는 항공연료입니다. 폐식용유와 동식물성 기름, 옥수수와 해조류, 폐목재가 주원료가 되고요. 음식물 쓰레기나 폐수처리 슬러지 같은 쓰레기도 재료가 됩니다.

SAF라고 해서 탄소를 배출하지 않는 건 아닙니다. 하지만 콩이나 옥수수 같은 식물은 성장할 때 이산화탄소를 흡수하잖아요. 따라서 전체 수명주기로 따지면 당연히 지금 쓰는 제트유(화석연료 항공유)와 비교하면 탄소배출량이 훨씬 적습니다. 탄소배출량이 최대 80%까지 줄어든다고 하죠.

SAF의 가장 큰 장점은 추가적인 인프라 투자가 거의 필요 없다는 거죠. 항공기 엔진도, 연료공급 인프라도 기존 것 그대로 쓰면 됩니다. 제트유를 쓰는 모든 항공기에 다 SAF를 넣을 수 있습니다. 제트유와 SAF를 섞어서 써도 되고요.

지금은 시장 점유율 0.1%이지만

지속가능 항공유(SAF)는 아직 전체 항공연료 소비량의 0.1%만 차지합니다. 많은 장점(저탄소, 호환성)에도 좀처럼 소비가 확 늘지 못하는 가장 큰 이유는 역시 가격이죠. 제트유와 비교하면 생산단가가 3~5배에 달합니다.주요국은 일제히 지속가능 항공유(SAF) 늘리기 위한 정책을 쏟아내고 있습니다. 가장 화끈한 건 역시 미국이죠. 미국은 2030년까지 SAF를 연간 30억 갤런, 2050년엔 350억 갤런을 생산한다는 목표를 세웠습니다. 지난해 미국 내 소비량(2450만 갤런)과 비교하면 7년 뒤 120배, 27년 뒤 1400배로 늘린다는 엄청난 계획인데요. 이를 통해 2050년엔 미국 내 SAF 생산량이 자국의 항공연료 수요를 100% 충족하게 만들 거란 목표입니다.

이러한 목표 달성을 위해 미국 정부는 관련 보조금을 팍팍 지급 중인데요. 2022년 제정된 인플레이션감축법(IRA)에 따라, 지난해부터 SAF 1갤런 생산당 1.25~1.75달러의 세액공제를 제공합니다. SAF 생태계의 주도권을 확보하기 위해 먼저 치고 나오는 거죠.

EU를 따라서 다른 주요국에서도 SAF 혼합을 의무화하는 정책을 속속 발표 중인데요. 일본과 영국은 2030년까지 연료의 10%를 SAF로 채우도록 의무화했고요. 최근 싱가포르도 2026년부터 1%를 의무비율로 한다고 발표했습니다.

이런 조치가 소비자가 부담할 항공요금에 어떤 영향을 미칠지는 솔직히 좀 걱정스러운데요. SAF 산업 측면에선 상당한 수요가 새로 열린다는 뜻입니다. 글로벌 시장조사기관 스퍼리컬인사이트에 따르면 지난해 6억2260만 달러(약 8400억원)였던 SAF 시장은 2033년이면 152억5816만 달러(약 20조6000억원)로 커질 거라고 하죠.

SAF가 제트유를 대체하려면

어떤가요. 수십조원대 규모의 시장이 조만간 열린다고 생각하니, 이 흐름을 빨리 따라잡아야겠다는 조바심이 나시나요. 그런데 잠시만요. 지금 나오는 그 로드맵들, 정말 현실화할 가능성이 있을까요. 정말 SAF가 2050년엔 제트유를 대체할 정도로 그렇게 많이 생산될 수가 있나요?이건 자본의 문제가 아닙니다. 원료공급의 뚜렷한 한계입니다. SAF의 중요한 원료 중 하나가 폐식용유인데요. ‘치킨 튀긴 기름으로 비행기가 하늘을 난다’는 발상은 매우 훌륭하지만, 폐식용유는 석유처럼 땅을 파면 계속 나오는 원료가 아닙니다. 예를 들어 미국에선 매년 약 60만t의 폐식용유가 수집되는데요. 그 마지막 한 방울까지 모두 SAF로 만든다면? 아마 현재 미국 항공연료 수요의 고작 1% 정도를 채울 수 있을 겁니다.

물론 폐식용유만 SAF 원료는 아니죠. 옥수수로 만든 바이오에탄올도 주요 원료로 꼽히는데요. 이건 옥수수를 키울 땅이 필요하다는 게 문제입니다. 영국 가디언은 최근 기사에서 “영국이 제트유를 (옥수수가 원료인 SAF로) 완전히 대체하려면 모든 농경지의 50%를 포기해야 할 것”이라고 지적합니다. 식량 안보와 숲·습지 보존 측면에서 SAF로 바이오에탄올 수요가 늘어나는 건 오히려 마이너스일지 모릅니다.

그럼 어쩌란 말이냐고요? ‘더 적은 비행’만이 친환경을 위한 진짜 해답이란 주장입니다. 아무리 폐식용유와 바이오에탄올과 폐목재를 다 동원해서 SAF 생산을 최대로 끌어올려도 항공수요가 줄지 않는 한 ‘탄소중립 비행’ 목표 달성은 불가능하다는 거죠. SAF와 관련한 장밋빛 전망에 대해 조금은 냉정해질 필요가 있는 이유입니다. By.딥다이브

지속가능 항공유(SAF)가 무엇인지 알고 계셨나요? 앞으로 점점 많이 접하게 될 용어여서 소개해드렸습니다. 주요 내용을 요약해드리자면

-항공도 친환경이 가능할까요. 전기 항공기와 수소 항공기 모두 쉽지 않은 상황에서 지속가능항공유(SAF)가 친환경의 거의 유일한 수단으로 떠오릅니다. 폐식용유와 동식물성 기름, 옥수수와 해조류 등을 원료로 하는 항공연료입니다.

-전체 생애주기로 볼 때 SAF는 제트유보다 탄소배출량을 80% 줄일 수 있습니다. 미국은 생산자에 인센티브를 제공하며 SAF 생산을 공격적으로 늘릴 계획입니다. 유럽, 일본 등은 연료의 일정비율을 SAF로 채우도록 의무화합니다. 지금은 전체 항공연료의 0.1%가 채 되지 않는 SAF 수요가 빠르게 늘어날 전망입니다.

-새롭게 열리는 시장에 대한 관심은 뜨겁습니다. 문제는 SAF 생산을 그렇게 확 늘린다는 게 말처럼 쉬운 일이 아니란 점인데요. SAF 생산 붐 때문에 혹시 삼림 벌채가 늘고 식량 문제가 발생하게 되는 건 아닐까요. SAF의 지속가능성에 대한 회의론도 있다는 점 알아두세요.

*이 기사는 21일 발행한 딥다이브 뉴스레터의 온라인 기사 버전입니다. ‘읽다 보면 빠져드는 경제뉴스’ 딥다이브를 뉴스레터로 구독하세요.

https://www.donga.com/news/Newsletter

한애란 기자 haru@donga.com

딥다이브

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

초대석

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

피의자에 반말-조롱, 책상 내려치기도…경찰, 강압수사 여전

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

파리 에펠탑 근처에서 관 5개가…러시아 배후 의심

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[천광암 칼럼]윤 대통령은 꼭 축하잔을 돌려야 했나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125241284.1.thumb.jpg)

[천광암 칼럼]윤 대통령은 꼭 축하잔을 돌려야 했나

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![‘천비디아’ 된 엔비디아…뉴욕증시는 하락 마감[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/24/125090246.1.jpg)

![폐식용유로 나는 비행기가 대세라는데…친환경인가 그린워싱인가[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/21/125042937.1.jpg)

![엔비디아 실적 기대감에 나스닥은 사상 최고치[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/21/125027826.1.jpg)

댓글 0