코로나 사태로 의료보험체계 논란

일각에서는 도널드 트럼프 행정부가 집권 첫해인 2017년 소위 ‘오바마케어’의 핵심 조항인 의료보험 미가입자에 대한 벌금 부과를 폐지한 것과도 관련이 있다고 주장한다. 이로 인해 의료보험이 없는 사람들이 증가하면서 코로나19 사태 같은 대규모 보건 위기에 대처하는 사회 전체의 역량이 감소했다는 주장이다.

‘작은 정부’를 주창하는 트럼프 대통령은 대선후보 시절부터 공공보험 확대를 반대해 왔다. 하지만 코로나19 사태로 어떤 식으로든 공공 의료지원을 늘려야 할 역설적 상황에 처했다. 주목할 만한 점은 보건위기 대처, 사회적 약자 보호 등 대의(大義)에도 불구하고 공공보험 확대에 대한 미국인의 지지가 꼭 고르지는 않다는 사실이다. 이는 미로같이 복잡한 미국의 보험 체계 및 문화와 깊은 관련이 있다.

미국은 선진국 중 거의 유일하게 국가 주도의 공공보험을 도입하지 않은 나라다. 각각 개별 국가나 다름없는 50개 주가 모인 연방국가, 유달리 개인의 자유와 선택권을 중시하는 풍조, 인종·성별·계층·이민 역사에 따라 확연하게 갈리는 공공보험에 대한 입장차 등이 국가 주도의 공공보험 정착을 어렵게 했다.

특히 공공과 민간보험 체계 모두 극도로 복잡해 어지간한 일반인은 이해하기도 쉽지 않다. 3억3000만 미국인의 62.6%가 가입한 민간보험은 대부분 기업(고용주)을 통한 직장보험 형태다. 직장보험은 주치의 및 주치의 의뢰서(referral)에 따라 크게 3가지로 나뉜다.

△반드시 보험사와 계약한 주치의를 찾아가야 하고 전문 치료가 필요할 때도 의뢰서를 받아 해당 보험사와 계약한 전문의만 만날 수 있는 형태 △보험사와 계약하지 않은 의사와 전문의를 모두 만날 수 있는 형태 △둘의 혼합형이다. 각각 공제금(deductible), 환자 부담금(co-pay) 등이 천차만별이다.

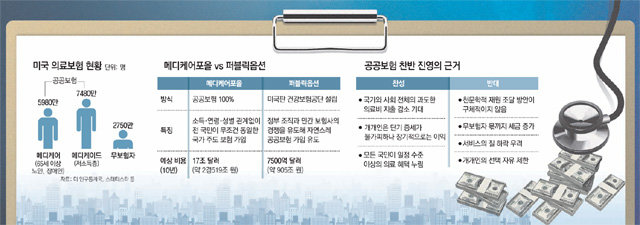

보험 미가입자는 2750만 명(8.3%)에 이른다. 과거에는 메디케이드에 가입할 정도의 극빈층은 아니지만 소득이 많지 않은 사람, 신참 이민자 등이 미가입자의 대부분을 차지했다. 최근에는 적지 않은 비용 때문에 보험 지원을 꺼리는 기업들이 늘어나 중산층 미가입자 또한 증가하고 있다. 통계에 잡히지 않는 미등록 이주자(불법체류자)까지 더하면 실제 숫자는 이보다 많을 것으로 추산된다.

○ 정치인 샌더스를 키운 ‘메디케어포올’

버니 샌더스 상원의원(버몬트)은 이렇듯 복잡한 체계를 칼로 무 자르듯 단순화한 ‘메디케어포올(Medicare-for-all)’로 ‘무명의 버몬트 정치인’에서 2번 연속 민주당의 대선후보 문턱에 근접했다. 말 그대로 소득, 연령, 장애 정도에 관계없이 국민 전체를 보험 수혜자로 만들겠다는 정책이다. 국가는 현존하는 민간보험 시장을 없애고 국민들은 보험사 대신 연방정부에 세금을 내는 식으로 보험에 가입하는 구조다.

특히 그는 치과, 안과, 장기 요양 등 진료비가 다른 분야에 비해 훨씬 비싼 항목까지 모두 국가가 지원해 주겠다고 말한다. 국가 주도 보험체계를 채택한 다른 나라에서조차 보험 적용이 거의 되지 않는 분야다. 심지어 미등록(불법체류) 신분에게도 혜택을 주겠다고 주장한다.

잘 알려진 대로 그는 평생을 무소속으로 지낸 일종의 정계 이단아다. 민주당 경선의 경쟁자 조 바이든 전 부통령 등에 비해 자금과 조직 모두 열세다. 그런 그가 2016년 힐러리 클린턴 전 국무장관, 이번에는 바이든 전 부통령 같은 거물과 싸울 수 있는 배경이 ‘메디케어포올’에서 비롯됐다고 해도 과언이 아니다. 2월 CNN 조사에서 민주당 유권자의 40%가 “대선 후보를 고르는 기준이 의료보험 정책”이라고 답했다.

샌더스 캠프는 이 파격적 정책에 드는 비용을 10년간 17조 달러(약 2경519조 원)로 추산했다. ‘억만장자에게 부유세를 부과하고 일반인들의 세금을 조금 올리면 재원을 마련할 수 있다. 단기적으로는 증세가 불가피하나 장기적으로는 미 전체 의료비를 13% 줄일 수 있으므로 사회와 개인 모두 훨씬 이익’이라고 주장하고 있다. 하지만 워싱턴포스트(WP) 등은 10년간 최소 30조 달러(약 3경6210조 원)가 필요하다고 반론을 제기했다. 재원 충당 방안 또한 구체적이지 않으며 증세에 대한 반발을 어떻게 무마시킬지도 불분명하다고 지적했다.

○ 미국판 건강보험공단 ‘퍼블릭옵션’

바이든 전 부통령은 ‘퍼블릭옵션’ 공약을 내세웠다. 환자 보호 및 부담 적정 보험법(PPACA·Patient Protection and Affordable Care Act)으로 불리는 ‘오바마케어’의 확장판이다.

오바마케어의 뼈대는 전 국민의 의료보험 가입 의무화다. 민간보험이건 공공보험이건 반드시 하나는 가입해야 하며, 직장인이면서 보험에 가입하지 않는 사람은 해당 개인과 고용주 모두에게 벌금을 부과했다. 오바마케어의 도입으로 2010년 미국인의 15.0%에 달했던 무보험자 5000만여 명이 2018년 절반 수준인 2850만 명까지 감소했다.

퍼블릭옵션의 핵심은 민간 보험사와 경쟁할 정부 주도의 건강보험 기관 설립이다. 한국의 건강보험공단 같은 조직을 만들어 정부와 민간이 직접 경쟁하겠다는 의미다. 오바마케어처럼 굳이 강제적으로 벌금을 부과하지 않아도 정부 조직이 민간 보험사보다 우수한 조건을 제시하면 시장 원리에 따라 가입자들이 자연히 공공보험을 택할 것이란 계산이 깔렸다. 바이든 캠프 측은 이 정책에 10년간 약 7500억 달러(약 905조 원)가 들 것으로 추정하고 있다.

아직 바이든 후보와 샌더스 후보 중 누가 민주당 대선후보로 뽑힐지, 그 승자가 11월 대선에서 트럼프 대통령까지 이길지는 알 수 없다. 다만 전문가들은 누가 백악관 주인이 된다 해도 의료보험을 둘러싼 각종 논란과 문제를 단기간에 해결하긴 어려울 것으로 보고 있다.

○ “돈만 더 내고 선택권은 없어져”

외교전문지 포린어페어스에 따르면 2018년 미국의 의료 비용은 국가총생산(GDP)의 18%인 3조5145억 달러(약 4242조 원). 미국인 1명이 연 1만586달러(약 1280만 원)를 지출한다는 의미다. 독일(5986달러), 프랑스(4965달러), 일본(4766달러) 등의 약 2배다.

이 비싼 돈을 내면서도 적지 않은 미국인들은 공공보험 확대를 반기지 않고 있다. 지난해 11월 카이저패밀리재단이 실시한 대선주자의 의료정책 설문에서 응답자의 33%가 “‘메디케어포올’을 매우 반대한다”고 답했다. ‘매우 찬성’(31%)보다 높았다. 특히 공화당과 중도층 지지자의 각각 60%, 33%가 ‘매우 반대’를 택했다. 시어도어 루스벨트, 프랭클린 루스벨트, 해리 트루먼, 빌 클린턴 전 대통령 등 많은 백악관 주인들이 공공보험 확대를 골자로 한 의료 개혁을 추진했지만 모두 실패했다.

이런 현상이 나타나는 이유는 뭘까. 신영석 한국보건사회연구원 박사는 “평범한 중산층은 무보험자의 보험료를 자신이 내야 한다는 두려움이 크다. 지금 나가는 보험비도 상당한데 생판 모르는 타인의 비용까지 부담해야 하느냐는 거부감이 크다”고 설명했다.

획일적인 보험체계로 개인에게 적합한 상품 선택의 폭이 줄어든다는 두려움도 있다. 펜실베이니아에 거주하는 교포 의사 헬레나 최 씨(52·여) 역시 “미국 50개 주는 개별 국가처럼 운영된다. 연방정부가 정한 체계에 왜 모든 주가 따라야 하는지 의문을 표시하는 사람이 많다”고 전했다. 그는 “사회적 약자는 보호해야 하나 이들을 위해 이미 메디케어와 메디케이드가 존재한다. 의료 서비스의 질 하락도 우려하지 않을 수 없다”고 덧붙였다.

김예윤 국제부 기자 yeah@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![코로나로 연일 텅빈 객석… 연극-무용-독립영화 집단실업 위기[인사이드&인사이트]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/16/100172425.1.jpg)

![美대선 이슈 된 공공의료보험 확대… 국민들 “공감하지만 증세는 싫어”[인사이드&인사이트]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/13/100141890.1.jpg)

![현실이 된 ‘비례대표용 위성정당’… 총선 제1당 싸움 ‘절대반지’ 될까[인사이드&인사이트]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/11/100103078.1.jpg)

![믹스커피를 판다고?… 특이하고 신기한 김봉진 신사업 ‘뉴믹스 커피’ 가보니[동아리]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124680994.1.thumb.jpg)

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

댓글 0