마을 안녕·풍어 기원 600년 넘은 은행나무

옛날 옛적에 그 나무 아래 마주친 술장수 둘

서로 술 팔아주며 허탕 친 하루 위로하기도

2011년 집중호우에 쓰러져 명을 다했지만

마을사람들 소생 기원하며 바로 세워놨다고

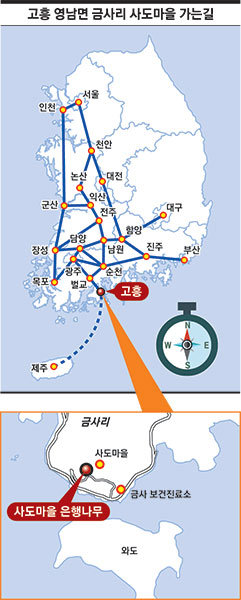

오랜 세월 척박했던 땅. 그만큼 사람들의 세상살이에 대한 의지는 강했다. 강하고 질긴 태도와 능력으로써만 세상은 살아지는 것이었다. 그러는 동안 이야기는 쌓였다. 수많은 사람들이 신산한 삶을 이어가면서 이야기가 만들어졌다. 밝고 슬프고 아름답고 비극적이어서 더욱 깊은 울림을 주는 이야기. 설화는 그렇게 오래도록 쌓여 전해져오고 있다. 전남 고흥군을 다시 찾는 이유다. 지난해 다양한 이야기가 전해져 내려오는 고흥의 이곳저곳 땅을 밟으며 다양한 이들을 만난 스포츠동아는 올해에도 그곳으로 간다. 사람들이 전하는 오랜 삶의 또렷한 흔적을 확인해가며 그 깊은 울림을 함께 나누려 한다. 매달 두 차례 독자 여러분을 찾아간다.

유정순 씨의 집을 덮친 은행나무는 600여 년 전부터 마을 언덕에 서 있었다. 이날 집중호우에 쓰러진 후 유 씨 집터에 다시 세워져있다. 회생불가능 상태지만, 마을사람들은 소생을 기원하며 나무를 바로 세웠다. 그만큼 이 나무는 마을사람들에겐 특별한 존재다.

기록에는 조선 성종 22년(1491)에 사도진을 설치하면서 마을의 안녕과 풍어를 기원하며 심었다고 전해진다. 마을사람들은 “기록엔 600년이지만, 1000년은 됐을 것”이라고 입을 모았다. 그 오랜 세월만큼 나무에 깃든 설화도 있다.

● 막걸리 장수와 동동주 장수가 수지맞던 날

그렇게 쉬고 있는데 또 다른 술장수가 나무 그늘로 들어왔다. 동동주 장수였다. 그 역시 이른 아침 나섰지만, 아직 한사발도 팔지 못한 상태였다. 두 술장수가 같은 처지를 한탄했다. 쉬다보니 막걸리 장수는 술 생각이 났다. 제 술은 팔 것이라 차마 먹지 못하겠고, 동동주 장수에게 엽전 한 닢을 주고 한 잔을 샀다. 동동주 장수가 큰 사발에 술을 따라 건넸다. 막걸리 장수가 한숨에 들이켰다.

동동주 장수도 마음이 동했다. 마침 술 한 잔 팔아 엽전 한 닢 생겼으니, 그걸로 막걸리 한 잔을 살 수 있었다. 동동주 장수는 막걸리를 맛나게 마셨다. 그런데 막걸리 장수는 술 한 잔으론 양이 차지 않았다. 되돌려 받은 동전으로 다시 동동주를 샀다. 동동주 장수 역시 술 한 사발 팔아 한 푼이 생기니 또 마음이 동했다. 그 자신도 막걸리 한 잔으로는 양이 차지 않던 차에 막걸리 장수의 술 넘기는 소리까지 들으니 참을 수가 없었다. 다시 막걸리 장수에게 한 푼 건네고 한 잔을 샀다. 이렇게 주거니 받거니 하다 보니 두 사람은 어느새 친구가 되었다. 하루 종일 서로 한 닢을 주거니 받거니 하면서 기분이 좋았다.

“이 나무가 아니었으면 우리가 어찌 만났겠소. 나무 덕분이니 나무에게도 술 한 잔 줍시다.”

두 사람은 이 모든 게 은행나무 덕분이라는 생각에 막걸리 한 사발과 동동주 한 사발을 넘치게 따라 나무뿌리에 부었다. 그러면서 또 서로 주거니 받거니 했다. 두 사람은 어느새 술동이를 다 비웠다. 거나하게 취한 두 사람은 나란히 술 한 동이씩 다 팔았겠다, 돈 한 푼 안 들이고 술 한 동이씩 마셨으니 이런 횡재가 없었다. 서로 빈 술동이를 짊어지고 기분이 좋아 어깨를 들썩이며 춤을 췄다.

이 광경을 처음부터 지켜보던 은행나무도 술기운이 올라 가지들을 위로 뻗어 덩실덩실 춤을 추었다.

은행나무는 원래 가지가 많고 잎이 무성했다. 직경 3.2m에 높이가 15m, 수관폭은 29m에 이르렀으니, 그만큼 이 은행나무가 만들었던 그늘도 넓었다. 천년을 굵어온 나무는 이제 사실상 고목이 되었지만, 후사를 남겼다. 이 나무가 애초에 섰던 언덕에는 현재 은행나무가 자라고 있다. 은행나무는 대를 이어 마을에 그늘과 시원한 바람을 주고 있는 것이다.

※ 설화 참조 및 인용: ‘술취한 나무’ 김미승, ‘고흥군 설화 동화’ 중

■ 설화

사람들 사이에 오랜 시간 구전(口傳)돼 내려오는 이야기. 신화와 전설, 민담을 포괄한다. 일정한 서사의 구조를 갖춰 민간의 생활사와 풍습, 권선징악의 가치 등을 담은 이야기다.

고흥(전남) | 김원겸 기자 gyummy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

홀로 질주 美경제 덮친 ‘S공포’… 고물가속 성장률 쇼크

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘가자의 기적’ 숨진 엄마 뱃속서 살아남은 아기, 출생 5일 만에 숨져

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![햄버거만 사러 갔다 세트를 들고 나온 이유 [오늘과 내일/장원재]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124678122.1.thumb.jpg)

[오늘과 내일/장원재]햄버거만 사러 갔다 세트를 들고 나온 이유

- 좋아요 개

- 코멘트 개