과거엔 ‘남들 따라 사는’ 효과 커… 초반흥행 좌우하는 지표로 받아들여

최근엔 판매수치보다 브랜드 중요… 삼성-애플 등 ‘1000만대’ 발표 안해

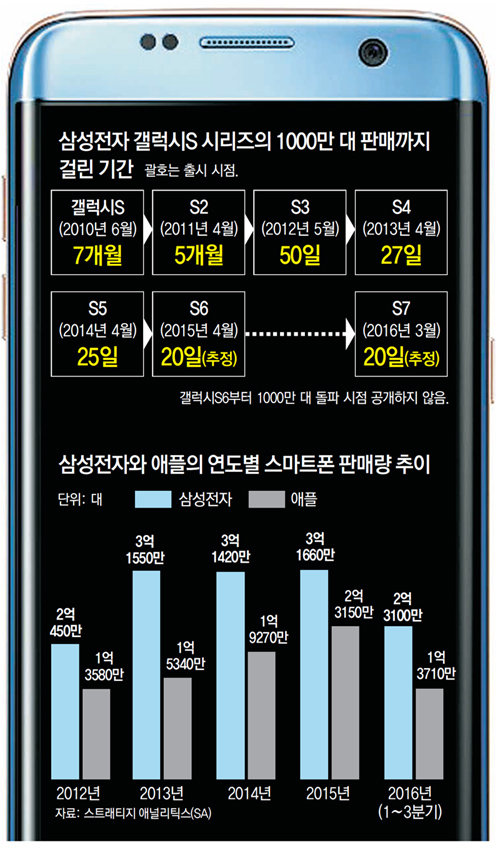

갤럭시S4(27일)가 사상 처음 한 달의 벽을 깼고 후속작 갤럭시S5는 또다시 이틀을 단축했다. S5는 ‘초반 흥행’을 위해 전작의 2배가 넘는 125개 국가에서 동시에 출시한 결과였다. 갤럭시S 시리즈가 해를 거듭하며 쌓은 신뢰도는 전 세계 이동통신사와 소비자들의 마음을 매년 점점 더 빠르게 채간 것이다.

그러나 삼성전자는 2015년 S6와 지난해 S7을 출시한 뒤에는 1000만 대 발표 시점을 밝히지 않았다. 왜일까. 스마트폰 시장의 초반 판매량에 관한 여러 가지 복잡한 속내가 숨어 있어서다.

이경묵 서울대 경영학과 교수는 “초기 물량이 많이 풀려야 더 많은 입소문을 타고 광고 효과를 얻는 선순환 사이클을 타기 쉽다”고 말했다. 마치 대형 배급사가 한 영화를 흥행시키기 위해 개봉관을 독점하다시피 해 첫 주말 박스오피스 1위에 올리는 것과 마찬가지다.

애플도 그랬다. 애플에 1000만 대라는 숫자는 첫 주말 판매량이다. 아이폰 신제품이 출시되는 금요일부터 일요일까지 첫 주말 판매량이 얼마인지는 단골 뉴스다. 2014년 아이폰6 시리즈의 첫 주말 판매량이 1000만 대를 넘은 이후 2015년 6s 시리즈가 1300만 대를 기록했다. 지난해 출시된 아이폰7 시리즈도 전작과 비슷한 수준이라고 한다.

하지만 스마트폰 시장이 성숙하면서 밴드왜건 효과도 점차 사라지고 있다. 전자업계 관계자는 “시장이 성숙될수록 개별 스마트폰의 판매량보다는 해당 제품과 기업의 브랜드 이미지, 즉 브랜드력이 점점 더 중요해지고 있다”고 말했다. 매번 1000만 대 달성 기간이 짧아지다 보니 기대가 커진 것도 부담이었다. 갤럭시S6의 경우 처음으로 풀 메탈(금속) 재질에 곡면 디스플레이까지 적용하면서 초기 수율을 끌어올리는 데 어려움이 있었다. 이런 사정과 상관없이 S6가 S5보다 1000만 대 달성을 늦게 했다고 알려질 경우 시장에 “S5보다 반응이 좋지 않다”는 메시지를 줄 위험도 있었다. 삼성전자가 S6부터 ‘1000만 대 달성’ 홍보를 멈춘 배경이다.

애플 아이폰이 처음 세계를 놀라게 한 지 10년이 지나면서 스마트폰 시장에서 더 이상 초기 숫자에만 얽매일 필요는 없다는 의견도 나온다.

신동엽 연세대 경영학과 교수는 “1000만 대는 100년 전 기준에서 초대박 상품이고 이제 1억 대를 본다고 하지만 숫자보다 새로운 시장을 만드는 창조적 혁신에 더 관심을 가져야 한다”고 말했다.

신동진 기자 shine@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

당신을 빨리 늙게 하는 나쁜 습관 8가지

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

국민의힘, 국민의미래와 흡수 합당 완료…108석 확정

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“대리기사 부르려다…” 30대 스포츠 아나운서, 음주운전 적발

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0