Case Study “디지털음악 듣고도 눈물 흘리게” 초심 통했다

○ 혁신의 DNA가 부활하다

박 대표는 당시 한창 인기를 끌던 TV프로그램, ‘나는 가수다’와 각종 음악 오디션 프로그램을 보며 이런 의문을 가졌다. ‘TV 속 청중은 노랫소리를 듣고 감동해 눈물을 흘리는데 정작 TV를 보는 시청자들은 눈물까지 흘릴 일인지 의아해하지 않나. 도대체 그 차이가 무엇이기에….’ 그는 공연장에서 음악을 듣는 사람들은 아날로그로 소리를 듣지만 집에서 TV를 보는 사람들은 디지털음인 MP3 파일로 음악을 듣기 때문에 감동의 크기에 차이가 나는 것이 아닐까 생각했다.

박 대표는 마음속으로 ‘유레카’를 외쳤다. 이후 아이리버가 가진 강한 포터블 기술에 하이파이 음질을 탑재한 고음질 포터블 플레이어 프로젝트는 일사천리로 진행됐다. 프로젝트명은 한 직원의 제안으로 ‘티어드롭(teardrop·눈물방울)’으로 정해졌다. ‘기계로 전달되는 음악을 듣고도 콘서트장의 관객들처럼 감동의 눈물을 흘릴 수 있게 하자’는 포부를 담은 이름이었다.

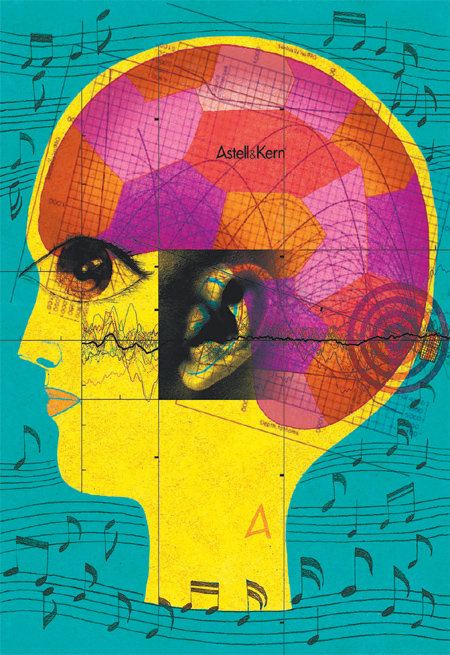

먼저 도요타가 고급 세단 ‘렉서스’를 만들 때와 유사한 프리미엄 브랜딩 작업이 절실했다. 적자에 허덕이던 당시 아이리버의 상황을 고려해 브랜드 전문가인 이재옥 도머스파트너스 대표가 기꺼이 재능기부를 해줬다. 약 1000개에 걸친 후보들 사이에서 최종 선정된 브랜드명은 ‘아스텔앤컨(Astell&Kern)’이었다. ‘아스텔’은 헬라어로 별을, ‘컨’은 독일어로 중심부를 뜻한다. 브랜드 이니셜이기도 한 알파벳 A는 로고로 활용하기에도 적합했다. 오케스트라가 음을 맞추기 위해 튜닝을 할 때 기준음으로 삼는 게 A 음이다. 이 ‘라’ 음의 주파수는 440Hz(국제 표준)로 가장 멀리까지 전달되는 특징을 갖고 있다. 전화기 수화기를 들었을 때 ‘뚜뚜뚜’ 하고 나는 신호음이나 갓난아이가 절박하게 엄마를 부를 때 내는 ‘응애응애’ 소리가 모두 ‘라’ 음의 주파수에 해당한다. 다른 음들에 비해 왜곡이 적어 사람들 사이에 가장 객관적으로, 또 멀리 들리는 음의 기준 A는 ‘소리의 기준’이 되고 싶어 하는 아스텔앤컨의 비전과 꼭 맞아떨어졌다.

○ 아날로그로의 탐험

각종 시행착오를 거듭한 끝에 드디어 2012년 10월 10일, 첫 제품인 AK100을 시장에 선보였다. 판매가는 69만8000원. 수천만 원에 육박하는 다른 하이파이 오디오에 비하면 획기적으로 저렴한 가격이었지만 MP3플레이어를 듣던 일반 소비자를 유인하기엔 비쌌다.

그러나 첫 달에 3개월 치 예상 판매 물량(1000대)만큼의 주문이 들어왔다. 일본, 중국 등 해외시장의 반응도 뜨거웠다. 부피가 큰 고가의 음향기기로만 듣던 고해상도 음원(MQS) 파일을 휴대전화보다 작은 사이즈의 포터블 기기로 자유롭게 들을 수 있게 됐다는 점에 소비자들은 큰 관심을 보였다.

초기 물량이 소진되면서 해외에서 선주문이 들어오기 시작했다. 잠자던 혁신의 유전자를 일깨운 결과였다. 특히 아날로그 음악의 대가들이 반색하고 나섰다. 이들은 음질 개선과 관련한 아이디어를 제공하는 등 아이리버에 기꺼이 멘토가 돼 줬다.

이후 소리를 진화시키는 작업은 일사천리로 진행됐고 후속 모델도 속속 선보였다. 고급 오디오쇼에 나온 헤드폰, 이어폰 업체들은 청음용 기기를 아이팟에서 아스텔앤컨으로 교체하기 시작했다.

아스텔앤컨은 지나치게 고가에 형성된 오디오 시장을 정상화시켜 음악에 대한 즐거움을 많은 사람들이 느끼게 하는 것을 목표로 삼고 있다. 오랫동안 ‘나만의 리그’를 펼쳤던 기존 고가 오디오 시장이 아스텔앤컨의 등장에 긴장하는 이유 중 하나다.

‘음원으로 승부를 건다’는 초심으로 돌아온 점과 혁신의 DNA를 꺼내 든 점 등은 실제 아이리버에 날개를 달아줬다. 이 회사는 2013년 약 80억 원의 영업적자를 냈으나 지난해 15억 원의 흑자를 내며 턴어라운드의 기틀을 마련했다. SK텔레콤의 인수와 같은 호재까지 맞물리면서 6년 만에 처음으로 영업이익과 당기순이익에서 모두 흑자를 기록했다.

아스텔앤컨 프로젝트는 매스마켓을 지향하던 가전기기 업체가 공략하기에는 불가능한 것으로 여겨졌던 최상의 프리미엄 시장을 뚫어 불과 3년 만에 성공적으로 진입한 보기 드문 사례다.

박남규 서울대 경영대학 교수는 “아이리버의 부활은 위기나 실패를 맞을수록 이에 매몰되지 않고 창조적 혁신의 기회를 끊임없이 모색해야 한다는 교훈을 단적으로 보여 준다”고 말했다. 그는 “기존 디지털 시장이 압축과 효율을 추구하는 포터블 기기에 몰입하던 것과는 정반대로 ‘눈물’이라는 아날로그적 감성을 디지털과 결합시키는 역발상 전략을 펼친 점이 성공요인”이라고 말했다.

김현진 기자 bright@donga.com

DBR

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

엔화 가치 34년만에 최저… 장중 달러당 155엔 넘어

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![산으로 가는 연금 개혁… 백지안 낸 정부 무책임부터 짚어야[사설]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124662372.1.thumb.jpg)

산으로 가는 연금 개혁… 백지안 낸 정부 무책임부터 짚어야[사설]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

한전 “6월 중순 희망퇴직… 저연차도 포함방안 검토”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[DBR INSIGHT]무리수로 국력 소진시킨 왕, 인조](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124658268.8.jpg)

![[DBR]동영상 생성 AI ‘소라’가 던진 숙제](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/21/124563708.6.jpg)

![[DBR]리더이자 팔로어인 중간관리자, ‘연결형 리더’가 돼야](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/21/124563711.6.jpg)

댓글 0