냄새에 대한 기억은 참 묘하다. 별생각 없이 지내다가도 갑자기 벼락같이 들이닥쳐 한동안 기억 전체를 지배해 버린다.

한 달간 겨울방학을 맞아 한국에 와 있던 고 최인호 작가의 손녀가 상하이로 돌아가기 위해 공항에 갔을 때의 일이다. 작가는 손녀딸이 할머니(작가의 아내) 얼굴을 어루만지는 것을 보았다. 단순히 쓰다듬는 게 아니라 얼굴을 할퀴듯 긁어내리는 것이었다. 영문 모를 이 행동의 이유는 며칠 뒤 손녀딸과의 국제전화를 통해 밝혀진다. 손끝에 할머니 냄새를 묻혀 뒀다가 보고 싶을 때 그 냄새를 맡으려고 했다는 것이다.

아이들도 내게서 음식 냄새를 맡았으면 좋겠다. 밥 냄새도 나고 전 냄새도 나고 생선 냄새도 나는 엄마였으면 좋겠다. 직장생활에 바빠 음식을 열심히 해주거나 음식 먹는 것을 즐기는 엄마가 아니기 때문에 더 그럴지도 모른다. 아이들이 엄마를 떠올리면 풍성한 식탁과 푸근한 포만감을 느꼈으면 좋겠다.

체취를 맡는다는 건 풍겨오는 냄새를 수동적으로 맡는 것과는 다르다. 코를 박고 냄새를 맡을 정도로 긴밀한 스킨십이 필요하다. 아기 냄새라든지 할머니 냄새, 엄마 냄새는 그만큼 밀착된 스킨십의 기억이 뒤섞여 있는 것일지도 모르겠다.

그러고 보니 내 부모님 냄새가 어떤 것이었는지 기억이 나지 않는다. 몇 년간 부모님 냄새를 맡아볼 여유가 없었다. 조만간 부모님 옷에 코를 박고 냄새를 맡아봐야겠다.

책속의 이 한줄

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

오늘과 내일

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

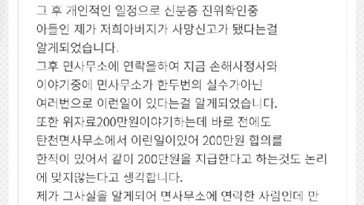

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

-

‘해산물=건강한 식재료’ 맞아? 새우·랍스터서 ‘발암 물질’ 검출

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책속의 이 한줄]매일 이별하며 살고… 아픈만큼 성숙해지고…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0