1986년 오사카(大阪) 시의 한 초밥집. 가미카쓰 마을 농협 직원이던 요코이시 도모지(橫石知二) 씨는 무심코 들려온 옆 테이블 여자아이의 탄성에 귀가 번쩍 뜨였다. “우아, 정말 예쁘다.” 여자아이는 생선회 요리 위에 얹어진 빨간 단풍잎을 컵에 띄우고 싱글벙글했다. 단풍잎 등 나뭇잎은 제철 생선을 많이 쓰는 일본 요리의 맛을 더하기 위해 장식하는 소품이다. 일명 쓰마모노(妻物). ‘나뭇잎이라면 가미카쓰에 얼마든지 있고, 노인들이 다루기에 무겁지도 않은데….’ 감귤 나무 고사 이후 새로운 수입원 발굴에 고심하고 있던 요코이시 씨는 즉시 시장 조사에 나섰다. 시골엔 흔한 나뭇잎이지만 도시에서는 돈이 될 수 있다는 직감이 들었다.

요리점들은 대부분 문하생을 시켜 나뭇잎을 직접 따오게 하고 있었다. 하지만 원하는 종류의 색감 좋은 나뭇잎을 제때 조달하기 쉽지 않았고 문하생도 갈수록 줄고 있었다. 이만하면 틈새시장으로서의 가능성은 충분해 보였다. 문제는 다양한 상품개발과 소비자가 원하는 상품을 제때 공급할 수 있는 생산체제 확립. 특히 고급 요리점들은 가을이 오기도 전에 가을을 연출할 수 있는 단풍잎을 원했고 겨울 요리에서 봄 향기를 풍기고 싶어 했다.

한국을 포함해 선진국 공통의 과제인 고령화와 인구의 급속한 감소를 극복하기 위해 갖은 지혜를 짜내고 있는 일본 자치단체들의 노력은 벤치마킹 대상이다. 해마다 정부 예산을 따내 다리와 도로를 만드는 데만 골몰하거나, 수도권에 있는 공장이나 기업 빼내기가 지역 발전의 전부라고 믿는 자치단체라면 더욱 그렇다. 일본에서는 자치단체들의 창의적인 노력을 지칭해 ‘마치 오코시(町おこし·지역 부흥)’라는 조어도 생겼다. 버전이 업그레이드된 ‘일본판 새마을운동’인 셈이다. 일본의 부정적인 뉴스에만 눈이 쏠려 있으면 일본의 진면목을 놓칠 수 있다.

배극인 도쿄 특파원 bae2150@donga.com

특파원칼럼

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

데스크가 만난 사람

구독

-

사설

구독

-

출산율, 다시 ‘1.0대’로

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

이나영 커피 ‘맥심’ 24년 만에 모델 교체…“귀여운 이미지 박보영” 발탁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

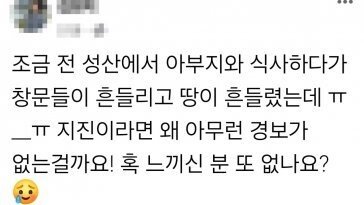

제주 동부지역 ‘땅 흔들림’ 신고 11건…‘지진경보’ 안울려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“탕수육 소스 마음에 안 들어” 전화로 욕설 퍼부은 40대 결국…

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[특파원 칼럼/신석호]북한 민주화 비용의 수익자 부담 원칙](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0