이럴 경우 검찰은 어떻게 해야 할까. 검찰의 한 고위 관계자는 최근 이런 가상 시나리오를 떠올려 봤다. 한나라당 이명박 대선후보의 실소유주 논란이 일었던 서울 강남구 도곡동 땅에 대한 검찰 수사를 빗댄 것이다.

“검찰이 600여 년 전 사건의 진실을 어떻게 밝혀낼 수 있겠나. 피고소인인 학자를 불러 ‘당신의 글이 사료를 근거로 작성된 것이냐, 아니면 떠도는 풍문을 토대로 썼느냐’ 정도는 물어볼 수 있을 것이다. 하지만 이성계가 명나라에서 받았다는 자금을 추적할 수 있겠느냐. 도곡동 땅 수사도 비슷하지 않나. 대부분 시효가 지났고, 진상을 완벽하게 밝힐 수도 없다.”

도곡동 땅은 1995년 포스코에 팔렸기 때문에 부동산 명의신탁 혐의에 대한 처벌 시효(5년)는 이미 지났다. 그래도 정치권에서 실소유주를 둘러싼 진위 공방을 벌일 수는 있다. 그러나 기소하는 것이 본연의 임무인 검찰이 정면으로 수사를 벌이기는 어려운 대목이다.

한 전직 검찰 총수는 “검찰이 의혹의 실체를 규명해 국민에게 선택 기준을 제시하겠다고 하면서 첫 단추를 잘못 끼웠다”고 지적했다. 어느 때보다 공정성이 중요한 대선 국면에서 검증기관도 아닌 검찰이 검증에 나서다 보니 ‘편향 수사 논란’에 휩싸일 수밖에 없었다는 얘기다.

검찰의 애매한 대응은 정치적 논란을 더욱 부채질했다.

검찰은 13일 중간수사 결과를 발표하면서 “(이 후보의 맏형인 이상은 씨 지분은) ‘제3자’의 것으로 보인다”고 밝혀 “도대체 제3자가 누구냐”는 논란에 불을 지핀 것. 15일엔 “검찰 수사를 계속 비난하면 지금까지의 조사 내용을 소상히 밝힐 용의가 있다”고 공개 경고하기도 했다.

검찰의 대응은 19일 한나라당 경선일의 막판 표심(票心)을 뒤흔들었다. 하지만 사건의 실타래는 더욱 꼬여만 갔다. 검찰 안팎에서 “처음부터 사건을 가려서 맡아야 했다”는 자성론이 고개를 든 것도 이와 무관하지 않다.

20일 한나라당 대선후보가 결정된 이후 검찰은 “사실상 (이 후보 관련) 사건은 종결됐다”고 선언했다. 하지만 불씨는 꺼지지 않은 듯하다.

서울중앙지검의 한 고위 관계자는 “새로운 수사 단서가 나오면…”이라고 여운을 남겼다. 정치권의 새로운 폭로나 의혹 제기가 수사 재개의 도화선이 될 수 있다는 뉘앙스다. 범여권 진영은 9월 정기국회 국정감사를 ‘이명박 검증 무대’로 만들겠다고 벌써부터 으름장을 놓고 있다.

2002년 대선을 불과 두 달여 앞둔 10월 당시 한 여당 의원은 국회에서 “기양건설 비자금이 이회창 한나라당 후보 부인에게 전달됐다”고 폭로하며 검찰 수사를 압박했다. 이 폭로는 이 후보가 대선에서 패배하고 난 뒤 한참 있다가 거짓임이 드러났다. 이런 사건이 앞으로 재발할 가능성이 없을 것이라고 누가 단언할 수 있을까.

검찰은 또다시 검증의 칼날 위에 섰다. 엄정 중립이란 검찰 본연의 위상을 찾으려면 검증의 유혹을 물리쳐야 한다. 검찰이 중심을 잡아야 할 때다.

정연욱 사회부 차장 jyw11@donga.com

차승재

-

기고

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

주말 ‘낮 최고 30도’ 여름 날씨… 다음주 비 내리면 더위 한풀 꺾일듯

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

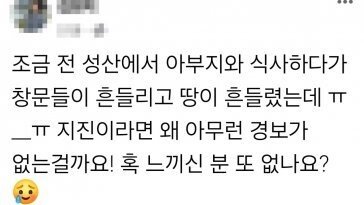

제주 동부지역 ‘땅 흔들림’ 신고 11건…‘지진경보’ 안울려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

의협 전 회장, 민희진 언급 “저런 사람 돈 버는 건 괜찮고…의사엔 알러지 반응”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[차승재의 영화이야기]'영화 아카데미'의 빛과 그늘](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0