삼촌 항량을 따라 오중(吳中)을 떠난 지 8년째, 패왕은 언제나 앞서 내달으며 대군을 휘몰아 쥐새끼처럼 흩어져 달아나는 적을 뒤쫓아 왔다. 성곽이나 방벽 뒤에 숨어 있는 적을 비로 쓸 듯 쳐 없애고, 쉬파리 떼처럼 모여들어 왱왱거리는 것들을 한 싸움으로 흩어버렸다. 그런데 이제는 패왕 자신이 오히려 쫓기고 방벽을 쌓아 지켜야 하는 고약한 처지에 떨어지고 말았다. 한왕의 대군에 에워싸여 천천히 말라죽지 않으려면 급급히 사람을 풀어 사방으로 흩어진 서초의 군사들을 모아들여야 했다.

‘하지만 거록(鉅鹿)에서는 유민군(流民軍) 5만으로 왕리가 이끄는 진나라 대군 20만을 묵은 기왓장 부수듯 쳐부수었고, 수수(휴水)가에서는 정병 3만으로 한왕이 이끄는 다섯 제후의 56만 대군을 깨뜨려 그 시체로 강물을 막은 나다. 두 달 전 고릉(固陵)에서도 3만이 못되는 군사로 유방의 10만 대군을 깨뜨려 유방으로 하여금 두더지처럼 땅을 파고 숨지 않을 수 없게 만들었다. 거기다가 지금 내게는 5만 대군이 있다. 오너라. 얼마든지 오너라. 모조리 때려잡아 그간에 쌓인 울분을 한꺼번에 풀어 보겠다.’

패왕은 속으로 그렇게 벼르며 방벽을 쌓고 있는 군사들을 몰아댔지만 마음은 왠지 무겁기만 했다.

한 달 전 진성(陣城) 아래에서 처음으로 한군에 한 싸움을 내준 패왕은 성보에서 하루를 쉰 뒤 곧장 팽성으로 달려갔다. 진성에서는 다급한 김에 바로 강동으로 돌아가려 했으나 성보에서 하룻밤을 쉬고 난 뒤 갑자기 마음이 달라진 까닭이었다. 진성을 맡긴 이기(利機)가 싸움 한번 않고 한왕에게 항복한 일에 심기가 상한 데다 한군에 성을 잃고 떠돌다가 소문을 듣고 모여든 서초의 패군(敗軍)들로 다시 3만의 군세를 회복하게 된 것이 패왕의 전의(戰意)를 되살려낸 듯했다.

‘서초 땅으로 들어가면 더 많은 우리 장졸들이 관영과 조참에게 성을 뺏기고 의지가지없이 떠돌고 있을 것이다. 그들만 거두어들여도 금세 우리 군세를 키울 수 있다. 그들을 휘몰아 팽성을 되찾고 그곳에 머물면서, 용저(龍且)가 죽은 뒤에 이리저리 흩어진 군세까지 모아들이면, 다시 한번 패업((패,백)業)을 되살릴 수 있을 것이다. 멀리 강동까지 물러나지 않고도 까마귀 떼 같은 한군을 한 싸움에 쳐부수고 유방을 잡아 죽일 수 있을지 모른다.’

그때 패왕이 마음속으로 헤아린 바는 그랬다.

하지만 점점 팽성에 가까워지면서 패왕은 전에 겪지 못한 강한 저항과 반발을 느끼기 시작했다. 제나라를 차지한 한신은 그 사이 조참과 관영을 앞세워 서초 땅인 산동 남쪽까지 세력을 떨치고 있었다. 한신의 별장(別將)처럼 그 일을 해낸 관영과 조참도 그냥 서초의 심장부를 가로질러 한왕에게로 돌아간 것은 아니었다. 둘 모두 소박한 대로 점령정책을 펴 곳곳에 제법 완강한 수비세력을 키워놓고 있었다.

글 이문열

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

-

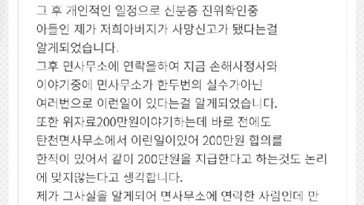

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“돈되는 K팝, 권력싸움 시작됐다”… 민희진 폭로에 외신도 관심

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七.烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0