이 제도 때문에 새로운 사업에 진출하기 어렵다거나 외국 회사와 합작을 못한다는 기업이 많다. 기업 경영에 큰 영향을 미치는 이 제도는 1990년대 30대 기업집단(그룹)에 대한 규제에서 비롯됐다.

왜 하필 30개였나?

이에 대해 공정거래위원회는 “국민경제에서의 비중을 감안해 30개 정도가 적당하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다.

재계 사람들의 기억은 다르다. 당시 공정위 실무자가 10개 그룹을 들고 가니 고위 간부가 “10개가 뭐야. 30개는 돼야지” 해서 30개가 됐다는 것이다.

지금은 상호출자제한과 출자총액제한 제도로 바뀌어 기준이 자산규모 2조 원과 6조 원 이상으로 되었지만 이 역시 특별한 이유 없이 규제 대상 그룹 수를 그 전의 30개와 비슷하게 맞추었다는 의혹이 짙다.

이처럼 자의적으로 정해진 기준 때문에 중견 그룹들은 자산이 2조 원 또는 6조 원 이상 될 것 같으면 사업을 접거나 자산을 팔아치운다. 규제 대상이 되지 않기 위해서다.

열심히 사업을 해서 회사를 크게 키우려고 노력하는 것이 아니라 정반대의 현상이 벌어지고 있는 것이다.

한 기업 임원은 “기업이 크다고 무조건 규제하는 이런 제도는 이젠 없어져야 하는 것 아닌가”라고 비판했다.

한때 정부가 추진했던 부동산 보유세율 1%도 마찬가지다.

부동산 세금 관련 논의에 참여했던 한 전문가의 말.

“1980년대 말 부동산 투기를 잡기 위해 보유세를 2∼3%로 높게 매겨야 한다는 얘기가 나왔다. 그건 너무 심하니 0.5%가 좋겠다는 말도 오갔다. 절충해서 1% 정도면 괜찮지 않을까 했는데 세월이 흐르면서 어느새 정책의 기준이 돼 버렸다.”

보유세율이 1%가 되면 가령 6억 원짜리 집을 갖고 있는 사람은 아무 수입이 없어도 1년에 600만 원의 재산세를 내야 한다.

당시 전문가들이 마음을 좀 ‘독하게’ 먹었으면 1200만 원(2%)을 낼 뻔했다.

재계나 전문가들의 얘기가 규제가 만들어진 배경의 전부는 아닐 것이다. 하지만 정부도 뚜렷하고 합리적인 근거나 기준을 제시하지 못하니 답답할 뿐이다.

최근 불거진 경기 광주시 오포읍 아파트 인허가 비리 사건도 문제의 근원은 ‘엉터리 규제’에 있다.

우선 그 지역에 아파트 건설을 허가하느냐 마느냐에 대해 감사원과 건설교통부의 법률 해석이 달랐다. 정부의 자의적 해석에 따라 허가가 날 수도 있고 안 날 수도 있으니 기업들이 로비를 하고 돈을 주려는 충동을 느끼는 것이다.

오죽하면 규제개혁위원회도 우리나라의 규제에 대해 “규제가 많을 뿐 아니라 기준과 절차가 복잡하고 집행권자의 재량권이 많으며 비현실적인 규제가 많아 준수하기가 어렵거나 사실상 불가능하다”고 했을까.

|

정부 정책이나 규제는 교통 신호등과 같다.

꼭 필요한 곳에서 분명한 빛을 내는 신호등은 교통 흐름을 원활하게 하고 사람들의 생활을 편리하게 해 준다.

하지만 신호등이 지나치게 많거나 신호가 불분명하면 오히려 교통의 흐름을 방해하고 자칫하면 사고를 부를 수도 있다.

신연수 경제부 차장 ysshin@donga.com

광화문에서

구독-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

기고

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

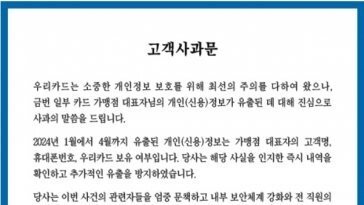

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘해산물=건강한 식재료’ 맞아? 새우·랍스터서 ‘발암 물질’ 검출

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘아들들 힘 싣기’ 나선 김승연 회장, 차남과 63빌딩 방문

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[광화문에서/김상운]독서율 역대 최저 해법… 수요자 중심으로 풀어야](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/26/124677676.1.png)

![[광화문에서/장관석]“尹의 격노” 2년… 경청이 변화의 시작](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124661776.2.jpg)

![[광화문에서/박민우]중앙은행들의 新골드러시에 한국은행이 뛰지 못한 이유](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124641985.2.png)

댓글 0