자기 자금이나 신용이 없으면 주택건설사업을 하기가 어려워지기 때문이다.

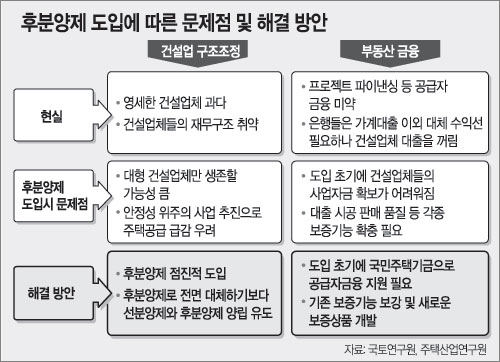

‘후분양제 시기상조론’은 건설업계의 이런 불안감을 반영하고 있다. 후분양제 도입이 영세한 상당수 건설업체들의 ‘줄 도산’으로 이어질 것이라는 우려다.

건설업체는 기존 사업방식에서 벗어나야 할 때가 된 것. 아울러 정부는 후분양제가 연착륙할 수 있는 여건 마련을 서둘러야 한다는 지적이다.

▽후분양제 도입시 우려되는 문제점=후분양제 아래에서는 부지 매입부터 주택 완공까지 드는 모든 비용을 건설업체가 충당해야 한다. 주택산업연구원은 건설업체가 알아서 조달해야 할 자금규모를 연간 40조∼60조원으로 추산한다. 주택건설자금 중 자기자본비율이 30% 남짓에 불과한 상황에서 업체들이 손을 내밀 수 있는 것이 프로젝트 파이낸싱(Project Financing·PF)이다. PF란 금융회사들이 수익성 있는 사업에 무담보로 자금을 대주는 것.

그런데 현재 부동산 개발 관련 PF는 미약한 실정이다. 조금씩 늘고는 있으나 2002년에는 2조8000억원(전체 PF의 47.0%), 올 상반기 1조8000원(53.1%)에 그쳤다.

여건 성숙 없이 후분양제가 본격 도입된다면 재무구조가 취약한 상당수 업체들이 문을 닫아야 할 판이다. 국토연구원에 따르면 2000년 말 기준 영업현금흐름이 마이너스인 업체는 한국주택협회 및 대한주택건설사업협회 소속 중견 및 대형업체 347개사 가운데 97개사(45%)에 이른다. 이들 기업에 후분양제는 생존의 시험대가 될 수 있다. 이들이 1999∼2001년에 공급한 주택 물량은 연 평균 10만여가구로 전체 45만여가구의 23%나 된다. 후분양제를 무리하게 도입할 경우 건설업체 줄 도산→주택공급 감소→주택가격 앙등으로 이어지는 후유증이 우려된다.

▽전면대체보다는 양립이 바람직=국토연구원의 후분양제 도입 건의안은 현실여건을 감안해 점진적인 접근을 강조했다. 2004년 상반기 공공부문의 시범단지로부터 시작해 점차 범위를 넓혀가고 순수 민간사업은 지금처럼 후분양과 선분양 가운데 업체가 선택하도록 했다.

정부는 후분양제 도입 초기 건설업체들의 자금난을 덜어주기 위해 내년에 국민주택기금 2000억원을 지원하는 한편 금융회사들이 적극 자금을 대주도록 유도할 계획이다. 정부 구상은 국회에 올라가 있는 프로젝트금융회사법(안)에 담겨 있다.

법안에 따르면 앞으로 PF는 프로젝트금융회사라는 페이퍼 컴퍼니(SPC)를 통해 이뤄진다. 금융회사가 SPC에 자금을 대주면 SPC는 시행사가 되어 사업을 해나가고 시공사는 ‘어떤 일이 있어도 공사를 끝내겠다’는 완공보증을 하거나 조건을 붙여 SPC의 채무를 인수한다.

여기에 보증기관의 대출보증이나 시행자에 대한 분양판매보증이 덧붙여진다. SPC는 자산담보부증권(ABS)을 발행해 추가로 자금을 마련할 수도 있다. 택지구입비 대출에 그치고 있는 현재의 PF보다 자금 지원 규모가 커지고 대출 위험도 줄어든다.

|

이철용기자 lcy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

당신을 빨리 늙게 하는 나쁜 습관 8가지

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

尹 국정 지지율 24%… 대통령-한동훈 갈등 지속에 반등 움직임 없어

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

서울 학생인권조례 폐지, 충남 이어 두 번째

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0