24일부터 3일간 프랑스에서 개최된 주요 7개국(G7) 정상회의를 앞두고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 엘리제궁 기자회견에서 외친 말이다. 그는 또 ‘적의 적은 나의 친구’도 아니라며 “프랑스는 어느 한편에 줄을 서지 않을 것”이라고 덧붙였다. 그의 발언은 묘하게도 18세기 프랑스 왕비 마리 앙투아네트를 떠올리게 했다. 다만 굶주림을 참지 못해 혁명을 일으킨 군중에게 “빵이 없으면 케이크를 먹으라”고 말한 것으로 전해진 모습과는 다른 방식에서다.

마리 앙투아네트는 ‘적의 적은 친구’, 즉 때에 따라 적국과 동맹이 변화했던 유럽의 전쟁사와 외교 공식이 투영된 인물이기도 하다. 프랑스 왕실 부르봉 왕가와 오스트리아(신성로마제국) 합스부르크 왕가는 1516년부터 유럽 패권을 놓고 240년간 수많은 전쟁을 치렀다. 하지만 프로이센(독일)의 급부상으로 유럽의 주도권을 빼앗기자 앙숙이던 두 왕가는 동맹을 맺고 서로의 자녀를 혼인시킨다. 그들이 바로 루이 16세와 마리 앙투아네트다.

이를 두고 미국의 일방주의에 맞서 유럽의 ‘다자주의’를 복원시키려는 ‘마크롱의 작은 승리’라는 외신 보도가 이어졌다. 하지만 핵심은 자국 이익의 극대화에 있다. 이란은 프랑스 자동차의 주요 수입국이다. 에어버스 등 항공기 수출 계약은 물론 이란 내 천연가스 개발도 협의한다. 이란 제재 장기화는 프랑스 산업에 악영향을 끼치니 적극 중재에 나선 셈이다.

마크롱 대통령뿐만이 아니다. 미국과 찰떡궁합을 과시해온 영국의 보리스 존슨 총리도 이번 G7 회의에서 트럼프 대통령에게 “관세 강화와 무역전쟁은 적절치 않다. 규제를 풀어야 한다”고 쓴소리를 했다. 영국은 합의 없이 EU에서 탈퇴하는 ‘노딜 브렉시트’의 부작용을 최소화하기 위해 미국과 자유무역협정(FTA) 체결을 시도하지만 미국의 영향력에 지나치게 밀릴 수 있다는 우려에 트럼프 대통령이 듣길 원하는 말보다 선 긋기부터 하고 나선 것이다.

거침없는 트럼프 대통령조차 G7 회의 폐막 기자회견에서 무역 분쟁 중인 중국에 대해 “관세 부과 연기나 재협상을 할 용의도 있다”며 한발 물러서는 태도를 보였다.

G7 회의에서 드러난 각국 정상들의 모습에선 정형화된 적도, 아군도 없어 보였다. 아니, 적과 아군 구별 자체가 무의미했다. 적과 아군을 두부 자르듯 나누려는 이들은 국익을 냉정히 따져보고는 있을까. G7 회의 폐막을 보면서 이런 생각을 지울 수 없었다.

김윤종 파리 특파원 zozo@donga.com

광화문에서

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

사설

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![부자들의 아침 일과, 종이신문 읽기 [횡설수설/김재영]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124678115.1.thumb.jpg)

[횡설수설/김재영]부자들의 아침 일과, 종이신문 읽기

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

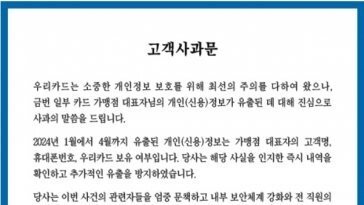

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정부 당국자 “韓-日, 유럽처럼 출입국 간소화 필요”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[광화문에서/김상운]독서율 역대 최저 해법… 수요자 중심으로 풀어야](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/26/124677676.1.png)

![[광화문에서/장관석]“尹의 격노” 2년… 경청이 변화의 시작](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124661776.2.jpg)

![[광화문에서/박민우]중앙은행들의 新골드러시에 한국은행이 뛰지 못한 이유](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124641985.2.png)

댓글 0