1970, 80년대 경제 성장의 기적을 만든 자수성가의 시대가 저물고 있다. 한국 사회의 좁아진 기회의 문틈에 끼여 ‘노력해도 제자리’라고 믿는 20, 30대 ‘노오력 세대’들의 절망감도 깊어지고 있다.

○ 60대보다 더 절망하는 ‘노오력 세대’

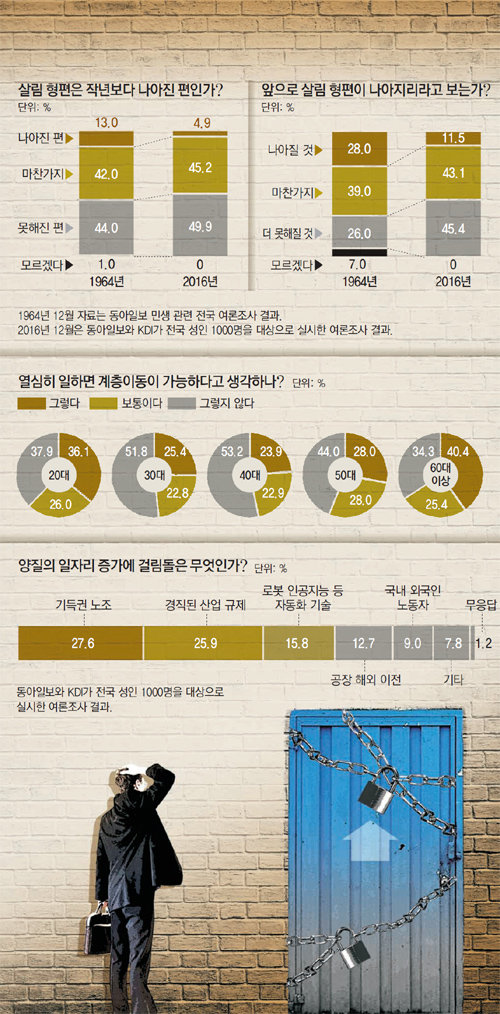

동아일보와 한국개발연구원(KDI)이 지난해 12월 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 44.4%가 ‘열심히 일해도 계층 이동은 불가능하다’고 답했다. 특히 20대 응답자의 37.9%, 30대의 51.8%가 이같이 답했다. 경제 활동 막바지에 접어든 60대 이상(34.3%)보다 계층 이동 가능성을 더 비관적으로 보는 것이다. 반면 1964년 동아일보의 민생 관련 국민 여론조사에서 20대는 ‘살림살이가 나아질 것’이라는 낙관적 응답이 33%를 차지해 전 연령대 중에서 가장 높았다.

이 같은 변화는 최근 경기 침체와 청년 실업이 겹친 경제 상황과 관련이 있는 것으로 보인다. ‘부의 대물림’으로 계층 구조가 콘크리트처럼 단단해져 교육과 일자리를 통해 더 나은 계층으로 나아가기 어렵다는 인식이 굳어진 것이다. 직장인 이모 씨(31)는 “한 동료가 ‘부모에게 물려받은 재산이 별로 없는 ‘흙수저’들은 열심히 노력해봐야 결국 치킨집 사장님으로 끝난다’고 말하는 걸 듣고 고개를 끄덕인 적이 있다”고 말했다.

○ ‘밀레니얼 세대’ 일자리 갈등 우려

특히 1980년대 초부터 2000년대 초에 태어난 밀레니얼 세대의 고통이 극심하다. 세계적으로도 밀레니얼 세대는 로봇과 인공지능(AI)에 밀려 일자리 시장에서 고전하는 세대로 꼽힌다. 앞 세대보다 더 많이 공부하고도 취업난과 경제적 어려움을 겪으며 사회에 대한 절망감이 큰 세대로 불린다.

이번 조사에서 “한국 사회의 일자리 기회가 적다”는 응답이 67.6%를 차지했다. “일자리 창출 문제가 나빠질 것”이라는 답변도 56.6%를 차지했다. 양질의 일자리가 늘지 않는 이유에 대해 ‘기득권 노조’(27.6%)와 ‘경직된 산업규제’(25.9%)를 꼽은 응답자가 많았다. 이어 ‘로봇 인공지능 등 자동화 기술’(15.8%) ‘공장 해외 이전’(12.7%) ‘국내 외국인 노동자’(9.0%) 등의 순으로 나타났다.

‘패자 부활전’의 기회가 없는 한국 사회의 문제도 이번 조사에서 드러났다. 직장에서나 사업을 하다가 실패했을 때 재도전할 수 있는 기회가 있느냐는 질문에 응답자의 61%가 “그렇지 않다”고 답했다. 이런 상황에서 세대 간, 계층 간, 내외국인 간 일자리 갈등이 불거질 가능성도 크다. 이번 조사에서 자녀 세대와 일자리를 나눌 의향이 있느냐란 질문에 응답자의 54.1%만 ‘그렇다’고 답했다.

김성모 mo@donga.com·김지현 기자

외환위기 20년, 기회의 문 넓히자 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

맛있는 중고이야기

구독

-

김대균의 건축의 미래

구독 32

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 37

추천 많은 댓글

2017-01-05 05:16:40

너희가 부모세대처럼 12시간 맞교대 근무하고 라면으로 세끼 떼우며 비싼 헨드폰 내다버리고 살아 볼 각오가 없는한 잊어라!

2017-01-05 09:15:20

우리나라 교육이문제다, 티끌 모아 태산 이란말과 첫술에 배 부르랴라는 말을 깊이 새겨봤으면한다,20~30대는 고생을 모르고 오직 남잘사는것보면자기능력보다 심술이 앞서서그런것이고 또직업에는귀천이없다지만 왕자 공주 직업만을 찾기때문이다,젊으서고생은 사서한다는말야이놈들아.

2017-01-05 09:01:04

배때기가 부르니 쉽고 흙안묻이는 일만 고르려니 일자리가 없단다 외국인 근로지 300만이다 고임금에 쉬운일자리만 본인의 능력을 생각해라 도대체 공무원 준비생100만이 무엇이냐 선배들의 피와땀으로 만든나라 놀면서 망치는 족속들 꼴에 좌파사상은