공유하기

[외환위기 10년]<3>흔들리는 가정

-

입력 2007년 11월 20일 03시 00분

글자크기 설정

“먹고 살기 힘든데…” 출산 줄고 이혼도 급증

‘평생 직장’ 사라져 샐러리맨 자기계발 바람

《김모(60) 씨는 대기업 부장으로 일하던 1998년 회사가 구조조정을 시작하면서 명예퇴직한 뒤 음식점을 차렸다. 하지만 얼마 안 가 2억 원이 넘는 퇴직금을 날리고 빚까지 진 채 지금은 아파트 경비원으로 일하고 있다. 김 씨의 아들(36)은 1998년 2월 대학 졸업 후 잇따른 취업 실패 끝에 벤처기업을 차렸지만 몇 안 되는 직원 월급 주기도 힘든 상황이다. 아들 김 씨는 “외환위기 이후 우리 가족은 모두 웃음을 잃었다”며 “빨리 경제 사정이 나아져 ‘화목한 가정’을 돌려받고 싶다”고 했다.》

외환위기의 여파로 생긴 중산층의 붕괴는 한국 가정의 근간을 뒤흔들었다. 가장의 위상 추락, 중년 여성의 생계형 취업 증가, 청년 실업 증가, 출산율 저하 등 가정의 해체를 알리는 위험 신호가 곳곳에서 울리고 있다.

○ 외환위기가 부른 ‘가장’의 몰락

A 은행 사내 커플이었던 박모(42) 씨는 1999년 은행이 구조조정을 하자 자기보다 연봉이 높은 부인 대신 명예퇴직을 신청했다. 이후 지금까지 두 자녀를 키우며 가사를 돌보고 있는 박 씨는 “주변의 부정적 시각이 부담이 되지만 그때 선택을 후회하지 않는다”고 했다.

통계청에 따르면 박 씨와 같은 ‘전업 주부(主夫)’는 2003년 10만6000명에서 지난해 15만1000명으로 42.5% 증가했다.

가장의 경제적 능력이 약화됨에 따라 40, 50대 중년 여성들은 돈을 벌기 위해 나섰다.

여성 경제활동인구는 외환위기 직후인 1998년 12월 857만 명에서 10월 1026만2000명으로 증가했다. 특히 40대 여성의 경제활동 참가율은 66.5%, 50대는 57.8%로 20대(62.8%)와 30대(56.6%)를 압도하는 것으로 나타났다.

하지만 이들은 대부분 임시직과 일용직(55%)에 종사하고 있으며 직종도 도소매업 및 음식 숙박업(34.1%)에 몰려 있는 실정이다.

○ ‘돈 때문에’ 이혼 증가, 결혼 기피

1998년 결혼한 정모(36·여) 씨는 2000년경 남편이 실직하고 몇 개월 뒤 이혼했다. 정 씨는 “경제적 어려움이 너무 컸고, 조금이라도 젊을 때 새 출발을 하고 싶었다”고 말했다.

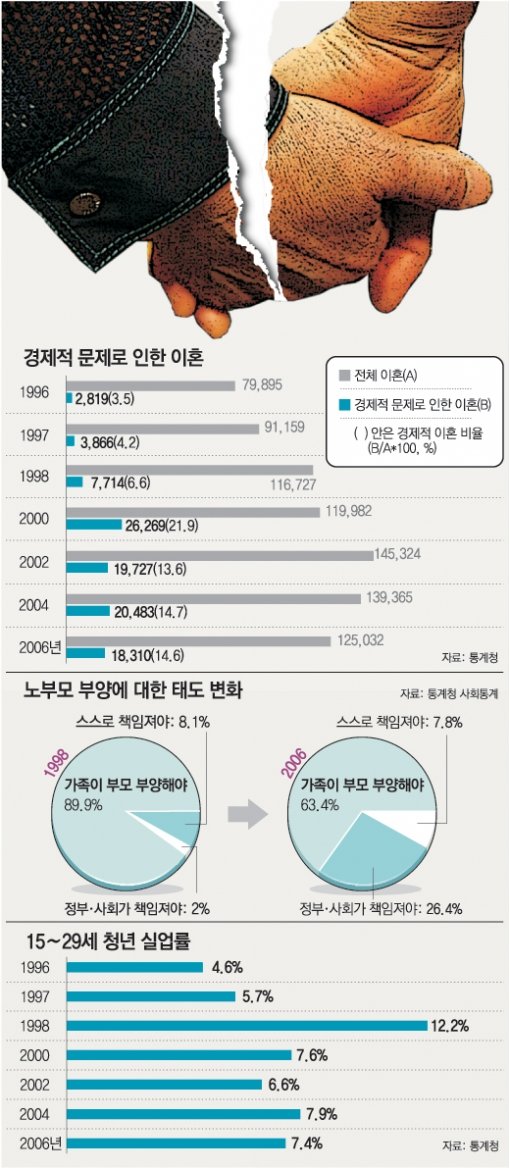

통계청 조사 결과 정 씨와 같은 경제적 이유에 따른 이혼 건수는 1997년 전체 이혼 건수 중 4.2%에서 2000년 21.9%로 급증했다. 이후에도 경제적 이유에 따른 이혼은 전체 이혼의 15% 수준을 유지하고 있다.

이혼이 늘었을 뿐 아니라 젊은 계층이 새로 가정을 이루는 데도 문제가 생겼다.

청년 실업의 심화로 20대의 사회 진출이 어려워졌고 이들은 결혼과 출산을 꺼렸기 때문이다. 15∼29세 청년 실업률은 외환위기 전인 1996년 4.6%에서 외환위기 직후인 1998년 12.2%로 증가했다. 2000년 이후 지난해까지는 7%대의 높은 수준이다.

서울대 인구학교실 조영태 교수는 “외환위기 직후에 사회 진출 시기를 보낸 세대는 경제적 불안정 때문에 결혼과 출산에 큰 공백을 남겼다”고 지적했다.

이에 따라 1994년 1.67명이었던 출산율은 외환위기 직후인 1998년 1.47명으로, 2005년에는 1.08명으로 감소했다. 지난해 1.13명으로 증가했고 올해에는 1.25명으로 다소 늘 것으로 예상되지만 외환위기 전과 비교하면 여전히 크게 낮은 수준이다.

○ 사라진 ‘평생직장’의 신화

외환위기 이후 10년간 1970년대 이후 한국 사회를 지배하던 ‘평생직장’의 신화는 완전히 사라졌다.

이에 따라 직장인들 사이에서는 ‘불안한 미래’를 몸값 상승을 위한 능력계발로 극복하려는 움직임이 나타났다.

퇴근 이후 공부하는 직장인이 늘면서 ‘샐러던트(saladent·salaried man+student)’라는 신조어까지 등장했을 정도. 실제 취업포털사이트 잡코리아가 20, 30대 직장인 567명을 대상으로 설문조사를 한 결과 66.1%가 자기계발을 위해 노력하는 샐러던트인 것으로 나타났다.

나성엽 기자 cpu@donga.com

성동기 기자 esprit@donga.com

강혜승 기자 fineday@donga.com

▼기초생활보호 153만명… ‘생존’ 해결에만 급급▼

■ 사회보장 확대 허실

외환위기 이후 10년간 한국의 사회복지 체계는 큰 변화를 겪었다.

저소득층이 급증하자 김대중, 노무현 정부는 매년 복지예산을 큰 폭으로 늘리며 각종 사회보장제도를 도입했다.

1999년 연령과 관계없이 소득수준에 맞춰 생계비를 지원하는 ‘기초생활보장법’을 제정한 것이 대표적인 예다. 이에 따라 2007년 현재 153만 명이 기초생활보호대상자로 선정돼 2조6000억 원의 지원을 받았다.

고령화 문제가 부각되면서 노인들을 위한 사회안전망도 확충됐다. 내년 1월부터는 70세 이상 노인이 소득수준에 따라 매월 2만∼8만 원의 기초노령연금을 받게 된다.

이처럼 사회보장제도의 수혜자가 늘고 있지만 대부분 당장의 생존 문제만 해결해 주는 ‘생계형’ 제도라는 점은 문제라는 것이 복지 전문가들의 지적이다.

현재 저소득층을 대상으로 실시되고 있는 ‘자활사업’은 간병 도우미, 청소, 폐자원 재활용사업 등 단순·단기 근로가 대부분이다. 그러나 보건복지부에 따르면 지난해 6만105명을 대상으로 자활사업을 실시한 결과 이 중 6%만이 기초생활수급자에서 벗어났다.

시민단체인 사회연대은행의 이종수 운영위원장은 “어려운 사람들이 스스로 설 수 있게 돕는 방안이 필요하다”고 말했다.

강남대 김근홍(사회복지학) 교수는 “관료적인 정부가 복지의 ‘외형적 실적’에만 집착하면서 지원 사업을 주도하다 보니 비효율과 낭비가 발생한 것”이라고 지적했다.

김기현 기자 kimkihy@donga.com

김상훈 기자 corekim@donga.com

바뀝니다 >

-

오늘과 내일

구독

-

오늘의 운세

구독

-

인터뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

2

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

3

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

4

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

5

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

6

“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]

-

7

트럼프, 몇 시간 만에 ‘입장 뒤집기’…IEA 사상 최대 4억 배럴 방출

-

8

‘공소취소 거래설’ 진화 나선 김어준…“李는 그럴 사람 아냐”

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“하늘에서 붉은 비가…” 유럽 덮친 ‘블러드 레인’ 원인은?

-

1

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

4

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

5

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

6

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

7

장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀

-

8

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

9

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

10

“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]

트렌드뉴스

-

1

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

2

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

3

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

4

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

5

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

6

“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]

-

7

트럼프, 몇 시간 만에 ‘입장 뒤집기’…IEA 사상 최대 4억 배럴 방출

-

8

‘공소취소 거래설’ 진화 나선 김어준…“李는 그럴 사람 아냐”

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“하늘에서 붉은 비가…” 유럽 덮친 ‘블러드 레인’ 원인은?

-

1

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

4

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

5

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

6

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

7

장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀

-

8

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

9

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

10

“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[바뀝니다]](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0