공유하기

[문학예술]사람냄새 배어나는 '멋진 한 세상'

-

입력 2002년 8월 16일 18시 15분

글자크기 설정

삶은 고단하고 일상은 팍팍하다. 악다구니를 쓰며 하루하루를 힘겹게 넘길 수 밖에.

“본시 맨정신으로만 살기에는 세상이 겁나게 복잡 안헙디여? 술기운이라도 있어야제 그나마 전디고 살제 어디 살겄드라고?”(관가행차)

그래선가보다. 어두워진 하늘 아래, 회사 회전문을 튕기듯 빠져나온 이들이 술집을 거쳐 집으로 가는 까닭이.

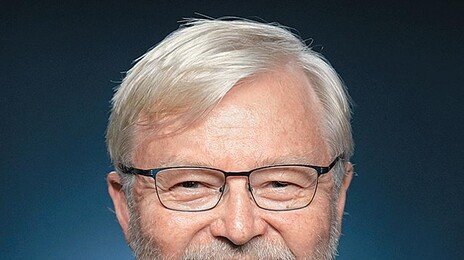

작가 공선옥(40)은 돋보기를 들고 고층 빌딩의 계단을 타박타박 걸어 내려간다. 그리곤 동물 같은 후각으로 ‘사람 냄새’ 물씬 풍기는 곳을 찾아간다. 그는 그곳이 그리 아름답지 않다는 것도, 때론 가뭄에 쩍쩍 갈라진 논바닥처럼 버스럭거린다는 것도 너무 잘 안다.

그곳에 사는 돈 없고, 그래서 구석진 한 켠으로 밀려날 수 밖에 없는 사람들. 작가는 그들의 일상을 한 주걱 푹 떠낸 다음, 돋보기를 통해 샅샅이 보여준다. 그 아래 놓인 자신의 모습도 숨기지 않는다.

가난에 진저리치는 부모는 집을 나가 버렸다. 오누이가 작은 몸을 누이는, 단전에 단수까지 겹친, 싸늘한 영구임대아파트는 번쩍이는 도시의 한 가운데 놓인 사막이다. 오빠의 귀가를 기다리던 아이는 추위와 공포를 이기기 위해 휴대용 가스버너를 만지다 죽음을 맞는다 (그것은 인생). 아이의 죽음을 방관하는 어른들의 목소리를 통해 작가는 이 시대의 단면을 날카롭게 통찰해 낸다.

‘그것은 인생’과 함께 실화를 바탕으로 한 ‘정처없는 이 발길’에서 작가는 수몰지역을 떠나지 못하는 가난한 갑생의 굽은 등을 바라보며 그 뒤를 따라 묵묵히 걷는다. 이주비로 받은 보상금은 빚청산 하느라 농협 직원에서 빼앗기고, 이미 생활이 거덜나버린 아들네도 딸네도 갑생은 머무를 수가 없다. 궁핍이 가족을 뿔뿔이 흩어 놓는 것이다.

작가가 그리는 가난은 ‘가짜’같지 않다. ‘가공된 보석이 아니라 가공되지 않은 원석을 연상시키는 공선옥의 소설들을 읽노라면 인간의 사무친 육성이 들린다. 삶을 진짜로 살아본 한 여성작가의 육성이 귀를 때린다.’(문학평론가 양진오) ‘절대 가난’이 없다는 21세기에, 그래도 가난과 마주선 작가의 ‘맞장뜨기’에 눈길이 간다.

‘홀로 어멈’ ‘고적’ ‘이유는 없다’ ‘아무도 기다리지 않았다’의 작품에서 작가는 홀로된 억척스러운 엄마의 모습을 보여준다. 곧 그 자신의 모습이기도 한. 그의 소설 속 남성들은 조연배우처럼 중심에서 벗어나 주변을 맴돌다 사라진다. 반면 여성들은 새끼들 데리고 살아야만 하는 ‘생존 본능’에 충실하다.

작가는 ‘작가의 말’에서 ‘나는 지난 1990년대 10년간을 소설 써서 먹고 살았다. 그러나 나는 생존을 위하여 소설을 썼을 뿐 소설을 쓰기 위해 살았던 것은 아니다. 내게 소설은 삶보다 우선하지 않는다’고 담담히 털어놓았다.

‘내 외로움이, 내 가난함이 사실은 내 힘이라는 사실을. 그 힘이 자기를 이곳에 오게 했다는 사실을.’(홀로 어멈)

소설 속 인물, 정옥의 입을 빌어 얘기한 속내는 작가의 세 번째 소설집을 관통하고 있다.

조이영기자 lycho@donga.com

스타일 >

-

인터뷰

구독

-

패션 NOW

구독

-

정치를 부탁해

구독

트렌드뉴스

-

1

[사설]참 구차한 김병기 전 원내대표

-

2

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

3

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

4

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

5

美, 마두로 체포때 러 방공시스템 ‘먹통’…창고에 방치돼 있었다

-

6

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

7

‘119년 전통’ 광주 중앙초교, 올해 신입생 0명 충격

-

8

백해룡, 이번엔 李대통령 겨냥 “파견 자체가 기획된 음모”

-

9

“살고 싶어서”…원숭이 동성 간 성행위 하는 뜻밖의 이유

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

1

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

2

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

3

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

7

윤석열 사형 구형…내란특검 “전두환보다 엄정히 단죄해야”

-

8

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

9

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

10

[속보]한동훈 “윤리위 제명 결정, 또다른 계엄 선포…반드시 막을 것”

트렌드뉴스

-

1

[사설]참 구차한 김병기 전 원내대표

-

2

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

3

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

4

차 창문 내리자 또 다가와 손잡아…다카이치 ‘극진한 환송’

-

5

美, 마두로 체포때 러 방공시스템 ‘먹통’…창고에 방치돼 있었다

-

6

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

7

‘119년 전통’ 광주 중앙초교, 올해 신입생 0명 충격

-

8

백해룡, 이번엔 李대통령 겨냥 “파견 자체가 기획된 음모”

-

9

“살고 싶어서”…원숭이 동성 간 성행위 하는 뜻밖의 이유

-

10

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

1

국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

-

2

특검 “尹, 권력욕 위해 계엄… 전두환보다 더 엄정 단죄해야”

-

3

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

4

한동훈 “허위조작 제명은 또다른 계엄…장동혁, 날 찍어내려는 것”

-

5

“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

-

6

[사설]특검, 尹 사형 구형… 끝까지 반성은 없었다

-

7

윤석열 사형 구형…내란특검 “전두환보다 엄정히 단죄해야”

-

8

[단독]김경 “1억원 줄때, 강선우도 함께 있었다” 자수서

-

9

[단독]특검, 보안 유지하려 ‘사형-무기징역’ 논고문 2개 써놨다

-

10

[속보]한동훈 “윤리위 제명 결정, 또다른 계엄 선포…반드시 막을 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)