공유하기

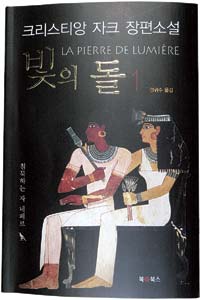

[실용기타]대체 그 계곡에 뭐가 있기에…'빛의 돌'

-

입력 2002년 4월 5일 18시 03분

글자크기 설정

생은 유한한 것일까, 아니면 영원한 것일까.

이 물음은 모든 종교와 철학적 사유의 출발점이다. 이 물음이 중요한 것은 각자 믿는 바에 따라 ‘지금의 삶’이 달라지기 때문이다.

|

하긴, ‘불멸’을 이야기하는 데 이집트만한 소재가 어디 흔한가? 거대한 피라미드, 신성한 상형문자로 뒤덮인 웅장한 신전들 앞에서 우리는 절대를 믿었던 사람들의 창조력에 대해 전율한다. 이 엄청난 구축물을 설계하고 감독한 사람은 누구였을까, 거대한 돌덩이를 옮기고 깎고 다듬은 석공은 그 때 무슨 생각을 했을까….

크리스티앙 자크는 이런 호기심을 갖고 기원 전 16세기 이집트와 그 시대를 살았던 사람들을 탐구해 간다.

|

‘새 무덤 만드는 프로젝트’에 참가한 사람들은 피라미드를 만들던 노예들과는 달리 도안 도장(塗裝) 조각 건축 금속세공 등 분야에서 당대 최고 실력을 자랑하는 극소수의 엘리트 예술인들이었다. 왕은 엄격한 과정을 통해 이들을 선발, 새로 만들어질 무덤 옆에 그들만의 낙원을 만들어 준다. 이름하여 ‘진리의 장소’다. 이 곳은 철저히 외부와 차단돼 법정 학교 신전 등 모든 시설이 갖춰진 공동체 마을로써 왕은 이들에게 최고 수준의 의식주를 제공한다.

이집트학 박사이며 상형 문자를 신문 읽듯 읽고 열 일곱에 카이로로 신혼 여행을 한 뒤 지금까지 150번도 넘게 이집트를 드나 든 작가 크리스티앙 자크는 바로 이 문서에 소개 된 예술가들 이야기를 책으로 펴 내기로 한다. 이 책의 모양은 소설이지만, 사실은 고증에 의거한 논픽션인 셈이다.

소설의 무대는 이집트 신왕국 시대 (BC16세기 중반∼BC11세기 중반)라 일컬어지는 혼란기. 저자는 성(聖)과 속(俗)이라는 두 개의 축을 통해 소설을 엮어 나간다. ‘성’은 장인 공동체 마을 ‘진리의 장소’ 세계이며 ‘속’은 마을 외부 세계다. ‘성’의 사람들은 인간 영혼의 불멸성을 믿는 사람들이며 ‘속’의 사람들은 현재의 삶이 단 한번 뿐이라고 믿기 때문에 권력이든, 돈이든, 쟁취를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는다. 두 세계를 이끌어 가는 주인공은 장인 공동체 마을의 우두머리인 ‘네페르’와 전차 장교 ‘메히’.

메히는 어느날 ‘진리의 장소’ 마을 부근을 지나다 ‘빛의 돌’의 존재를 목격하고 이 돌이야말로 세속의 절대 권력을 가능케 하는 필수 불가결한 것이라 믿게 된다. 그는 이것을 차지하려고 ‘진리의 장소’를 와해하는 데 전 생애를 건다. 그러나 ‘빛의 돌’은 왕의 육신이 안치되는 ‘황금의 처소’에서 왕의 영혼을 불멸로 만드는 마지막 의식을 치를 때 없어서는 안 될 신성한 보물이다.

소설은 ‘빛의 돌’을 둘러싸고 ‘속’의 관점(세속적 권력)에서 차지하려는 자들과 ‘성’의 관점(숭고한 이상, 믿음)에서 지키려는 사람들 간의 투쟁을 박진감있게 펼쳐 낸다. 람세스 2세 말기부터 람세스 3세 즉위까지 약 40여년에 걸쳐 어지러웠던 이집트의 시공간은 크리스티앙 자크에 의해 ‘빛의 돌’을 매개로 ‘성’과 ‘속’이 부딪치고 때로 하나가 되는 결전장(決戰場)이 되는 것이다.

책을 읽다 보면 소설적 재미 외에도 저자가 풀어 내는 고대 이집트 예술 세계에 대한 깊은 이해가 찬탄을 불러 일으킨다. 저자는 당대 장인들의 목소리를 통해 이집트 예술의 기본 원리, 세계관, 종교관을 설파하고 상형문자 쓰는 법, 색 만드는 법, 길이의 단위, 인체의 비율과 같은 고대 지식을 흥미롭게 전달한다. 저자는 이야기의 외관을 미스터리 기법으로 풀어 내면서 평생 신의 가르침을 따르며 불멸을 향해 예술 세계를 고양시키는 외길을 걸었던 예술가들의 구도 이야기를 그린 셈이다. 동시에 이 책은 의학 풍습 축제 등 당시 이집트인의 일상과 생활에 관한 저자의 거의 박물학(博物學)적인 지식이 요소요소에 살아 숨쉬는 풍속소설이기도 하다.

저자는 이 소설을 통해 변화무쌍한 현대의 일상에서 시류에 편승해야 하고 겉 다르고 속 다르게 행동해야 하는 우리들에게 끝끝내 우리가 지켜야 할 절대적 가치, 즉 이상이나 정의같은 초월적 가치들이 분명히 있다고 강조하려는 것 같다. ‘속’의 우두머리인 메히가 ‘빛의 돌’을 차지 하기 위해 살인을 하고 온갖 음모를 꾸미지만 결국 패(敗)하고 ‘성’의 사람들이 이기는 구도로 이야기를 마무리 하고 있으니 말이다.

그러나 기자가 읽기에 메히는 단순히 권력욕에 가득 찬 속물만은 아니었다. 그는 이집트를 모든 미신으로부터 해방된 순수 과학의 일등 국가로 만들어서 인간이 자연을 정복할 수 있게 만들겠다는 원대한 꿈을 가진 사람이었다. 메히는 당대 이집트의 혼란이 불멸이니 영혼이니를 외치는 뜬구름 잡는 사람들에 의해 빚어졌던 것이기 때문에 과학이라는 무기로 개혁을 하려고 했던 인물이었다. 결국 이집트의 역사는 이런 ‘성’과 ‘속’의 길항(拮抗)속에서 다시 안정을 찾는다.

그러니, 과연, ‘성’과 ‘속’은 같은 세계인가, 다른 세계인가.

불멸이나 절대는 과연 있을까.

마지막 장을 덮으면서 기자의 뇌리에 남는 질문들이었다.

허문명기자 angelhuh@donga.com

패션 단신 >

-

만화 그리는 의사들

구독

-

지금, 이 사람

구독

-

송평인 칼럼

구독

트렌드뉴스

-

1

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

2

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

3

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

4

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

8

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

9

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

10

李 “중국발 미세먼지 걱정 안 해” 11일만에…‘관심’ 위기경보 발령

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

8

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

트렌드뉴스

-

1

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

2

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

3

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

4

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

5

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

8

국힘 “이혜훈, 아들들 증여-병역 자료 제출 거부…청문회 무의미”

-

9

기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

-

10

李 “중국발 미세먼지 걱정 안 해” 11일만에…‘관심’ 위기경보 발령

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

8

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[패션단신]'달맞이' 가족용 생활한복 세트 선보여](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)