공유하기

마라톤계의 큰별 손기정 2-눈물 맺힌 영광의 일생

-

입력 2004년 4월 22일 18시 55분

글자크기 설정

내가 손 기정씨를 처음 만난 것은 휘문고보 5학년 17세의 소년 때였다. 1936년 5월31일 동경에서 열린 제1회 전 일본 역도선수권 대회 겸 베를린 올림픽 파견예선에 출전한 나는 손 선수의 존재가 얼마나 대단하지를 처음 깨닫게 되었다. 일본 선수들이 우리에게 당할 수 없는 종목의 하나가 바로 마라톤이었다.

일본의 역도경기 수준 또한 형편없었다. 당시 일본 선수는 262.5 Kg을 들었고 나는 그 보다도 55Kg이나 많은 317.5Kg을 들어 그들의 코를 납작하게 만들어 버렸다. 그러자 일본 측은 당초 방침을 바꿔 베를린 올림픽 역도 종목에는 출전하지 않고 조사연구원만 보내기로 결정해 버렸다. 이 소식을 들은 우리들은 요로를 슛아가 항의했으나 '출전신청이 너무 늦었다'는 이유로 끝내 받아들여지지 않았다. 식민지 국민의 서글픔과 실의에 찬 마음으로 귀국, 서울역에 도착하니 바로 옆에서는 장엄한 풍악이 울리기에 우리들을 환영하는 줄 알았더니 마라톤의 손 선수가 훈련을 위해 일본으로 떠나는 길이었다. 그가 한 없이 부러웠다.

우리의 올림픽 역사 중 제 11회 베를린 대회만큼 감동과 아픔을 느끼게 한 대회도 없을 것이다. 세계 마라톤의 영웅을 탄생시켰을 뿐만 아니라 나라 없는 민족의 한을 곱씹게 했기 때문이다. 시상식 게양대에 일장기가 오르고 일본 국가가 연주되는 순간 우승자의 모습엔 치욕의 그림자가 서렸다. 일장기 말소 사건이 일어난 것도 우연이 아니다. 그의 베를린 올림픽 제패와 동아일보의 일장기 말소사건은 우리 민족혼을 일깨워 주는 계기가 됐음은 두말할 것도 없다.

이 땅에 어둠이 물러가고 소생의 기쁨이 찾아왔다. 1945년 10월27일 우리는 서울 운동장에 다시 모였다. 자유해방 경축 전국종합 경기대회였다. 태극기를 든 손 기정씨가 선두에서 입장했다. 선수로 참가한 나의 감회도 특별했다. 본부석에는 막 환국한 이승만 박사와 조선체육회 여 운형 회장이 참석했다.

"내가 미국에서 베를린 올림픽 마라톤 제패 소식을 듣고 광복 운동의 용기를 갖도록 해 준 손 기정 선수가 바로 저기에 있다"는 이 박사의 말을 듣고 감격해서 눈물을 흘리던 그의 모습이 눈에 선하다.

태극기를 앞세우고 처음 참가한 올림픽이 48년 제14회 런던 대회였다. 내 가슴은 몹시 뛰었다. 6월21일 아침 8시 서울역을 출발한 우리는 부산에 도착했다. 그런데 큰 걱정거리가 생겼다. 선수단 기수로 내정된 손 기정씨(당시 트레이너)가 열차에서부터 끙끙 앓더니 부산에 도착하자마자 병원에 입원하고 말았다. 급성 맹장염으로 수술을 받은 그는 끝가지 포기하지 않고 한 달 만에 런던에 도착했다. 7월29일 드디어 개막식 날이었다. 엠파이어 스타디움에 운집한 10만 관중 앞에 자랑스럽게 입장한 우리 선수단의 손 기정씨는 신나게 태극기를 흔들었다. 관중들의 우렁찬 박수갈채 속에 우리 선수단은 이 꿈같은 현실이 너무나 눈물겨웠다.

52년 헬싱키 올림픽에도 손 기정씨는 선수단 부감독, 나는 역도 감독 겸 선수로 출전했다. 아테네, 로마를 거쳐 함부르크 공항에 도착했을 때 시민들은 베를린에서의 가슴 아픈 승리를 기억하는지 열렬히 환영해 주었다. 이때도 우리의 기수는 손 기정씨였다.

그 뒤로 66년 12월 제5회 방콕 아시안 게임에서도 우리 두 사람의 인연은 계속 이어졌다. 그는 선수단장으로, 나는 본부임원이었다. 우리는 경기에서 종합 2위의 성과를 올렸지만 임원진의 불화로 잡음을 남겼다. 울화가 치민 손 단장은 삭발한 채 귀국했다. 자책의 의미도 있지만 허수아비 단장의 불만을 터트린 것이다. 방콕 대회엔 선수단 외에도 유치사절단, 조사단, 예술단 등 350여 명의 인사들이 파견됐는데 이들을 총괄하는 행정본부가 선수단의 상부기관으로 등장한 것이 문제였다.

지원의 차질로 태국주재 대사의 보증으로 외상식사를 하기도 했고 코치들이 집단 연판장을 돌리기도 했다. 당시 손 단장의 괴로움, 그리고 이를 뿌리친 강인함을 지켜보면서 역시 올림픽 영웅다운 일면에 감탄하지 않을 수 없었다.

그 분과의 교분은 이렇게 오랫동안 이어져 왔으며 올림피안의 감판으로서 숙명적인 관계가 되었다. 우리 스포츠가 세계 10강 대열에 우뚝 선 오늘 그 분의 공로가 컸음을 새삼 느끼면서 감사와 함께 존경심을 갖게 된다.

김 성집(대한 체육회 부회장)

연국희기자 ykookhee@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

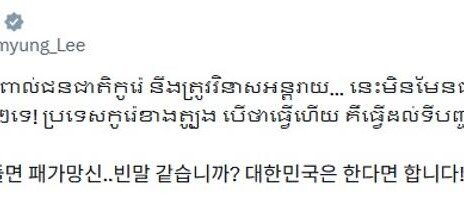

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0