공유하기

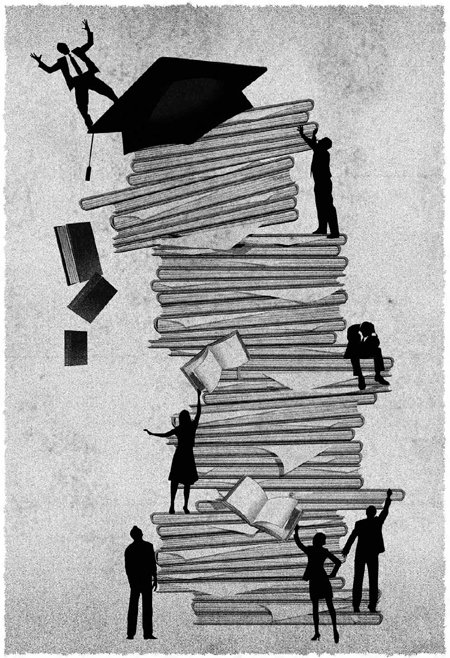

‘아니면 말고’ 표절공세… 상아탑 멍들고 당사자엔 낙인

- 동아일보

글자크기 설정

■ 사회적 검증열풍에 편승한 대학가 악용사례 급증

올해 2월 20일, 허태열 당시 대통령비서실장 내정자의 박사 학위 논문을 놓고 표절 논란이 제기됐다. 1999년 건국대 행정대학원에 다닐 때 쓴 논문이었다. 허 내정자는 그날, 즉각 사과문을 발표했다. “논문 작성 당시 작성 방법이나 연구윤리에 대한 이해가 부족해 연구윤리 기준을 충실히 지키지 못했다. 부끄럽게 생각한다.”

○ 표절 검증 못해 전전긍긍하는 대학들

당사자는 사과를 했지만 정작 대학은 아직까지도 표절 여부를 밝히지 않고 있다. 건국대 측은 “논문 발표 시기가 너무 오래전의 일이다. 또 외부위원들이 참여하기를 고사해 조사위원회 구성 자체가 불발됐다”고 설명했다.

지난해 3월 문대성 당시 새누리당 후보의 국민대 박사 학위 논문 표절 논란이 불거졌다. 파장이 커지자 국민대는 4월 초 예비조사에 착수했다. 12월 “표절 가능성이 높다”는 본조사 결과를 발표했다. 국회의원에 당선된 후 문 의원은 결과에 불복해 이의 신청을 냈다.

문제는 그 후 학교의 대응에 있었다. 처리 방식조차 논의하지 못하고 있다. 학교 관계자는 “검토 중이긴 하지만 조사 기한을 못 정했다. 학교 규정에 따른 정교한 처리 절차가 없어 난감한 게 사실”이라고 전했다.

국내에서 유명인 표절 검증은 주로 언론이 주도한다. 하지만 몇몇 사례만 보더라도 최종 검증 책임이 있는 학교는 제대로 조사하지 않는다. 해당 논문이 표절인지 여부는 영영 알 수 없게 된다.

남형두 교수(연세대 법학전문대학원)는 “미국에선 표절 의혹이 제기되면 ‘탐문→조사→판결→항소’의 절차에 따라 검증이 이뤄진다”고 했다. 검증에 참여하는 위원들은 비밀유지계약에 서명을 한다. 길게는 2년의 시간을 투자해 신중하되 철저하게 표절 검증을 한다.

영국에선 표절 검증 3단계 절차를 갖추고 있다. 일본에서도 ‘과학자 행동규범’에 따라 대학 및 연구기관에 부정행위 방지 제도를 도입했다. 일본 문부과학성은 정부 연구비 지원 관련 논문 부정을 신고하는 창구까지 개설했다.

○ 표절 공세로 멍드는 상아탑

학교에는 학내 파벌, 이해관계에 따라 제대로 된 근거 없이 일단 상대방이 표절했다는 제보가 넘친다. 총장 선거, 보직 배정 등 굵직한 이슈를 앞두고는 표절 관련 음해성 투서가 빗발친다. 이 때문에 죄 없는 피해자가 생기기도 한다.

최경희 교수(이화여대 과학교육과)는 지난달 한 신문사를 명예훼손죄로 경찰에 고소했다. 그 신문사가 그의 논문에 대해 자기표절이라는 기사를 내보냈기 때문. 기사에는 최 교수의 논문이 이전 논문의 순서만 바꿔 짜깁기한 것이라고 표현됐다.

최 교수는 바로 반박 자료를 냈다. 몇몇 공인된 정의를 공통적으로 서술했을 뿐 내용이 전혀 다르다고 했다.

그럼에도 논란이 더 커지자 이화여대는 연구진실성위원회를 열었다. 지난달 18일엔 ‘자기표절에 해당되지 않는다’고 최종 결과를 통보했다.

최 교수는 본보와의 인터뷰에서 “불과 한 달 만에 만신창이가 됐다”고 했다. “누군가 악의적으로 음해하는 투서를 보냈다. 이를 언론사가 받아 검증조차 없이 내 이름을 그대로 보도해 나를 낭떠러지로 몰았다”고 목소리를 높였다. 해당 언론사에 대해선 “길고 고독한 싸움이 될지라도 마녀사냥에 대한 책임을 묻겠다”고 했다.

2011년 12월엔 한 우편물이 부산 한국해양대에 배달됐다. 이 대학 6대 총장 선거에서 1위를 차지한 박한일 해양공학과 교수(55)가 논문을 표절했다는 투서였다.

한국해양대는 연구윤리위원회 소위원회를 구성해 본격적인 검증에 들어갔다. 이 때문에 총장 임용 시점이 늦춰지는 등 대학이 혼란 속에 빠졌다.

정밀 실사를 한 뒤 위원회는 이렇게 결론을 내렸다. “연구윤리 강령조차 제대로 숙지하지 못한 사람이 임용을 앞둔 총장 후보를 음해하기 위해 보낸 투서다.”

결국 해프닝으로 끝났지만 박 교수는 총장으로 임용된 뒤에도 한동안 후유증에 시달렸다. 그는 주변에 “‘아니면 말고’식 투서로 인해 ‘표절 교수’로 낙인찍혔다”며 답답함을 호소했다.

최근 서울의 모 사립대에선 신랄한 폭로전이 벌어졌다. 놀랍게도 당사자는 같은 학과에서 꽤나 잘나간다는 두 교수. 첫 번째 펀치는 A 교수가 날렸다. B 교수의 논문이 표절이란 주장. B 교수도 가만있지 않았다. A 교수가 쓴 논문을 샅샅이 파헤쳐 비슷한 의혹을 제기했다.

폭로전이 꼬리를 물면서 제자들까지 상대 교수 논문 검증에 동원됐다. 폭로전은 법정까지 갔다. 결국 두 교수의 논문은 표절이 아니란 판정이 나긴 했다. 하지만 본인은 물론이고 학과에도 큰 상처를 남겼다.

한 사립대 관계자는 “해마다 교수 채용 시기가 되면 130건가량의 제보가 쏟아진다. 이거 처리하느라 다른 업무가 마비될 정도”라고 했다. 서울대의 한 교수는 “표절에 대해 사회적으로 워낙 관심이 뜨거워 비상식적인 투서 하나도 무시하기 힘들다. 일차적으로 걸러내는 장치라도 필요하다”고 호소했다.

신진우 기자 niceshin@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

6

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

7

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

3

‘꿈’ 같던 연골 재생, 현실로? 스탠포드대, 관절염 치료 새 돌파구

-

4

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

5

與초선 28명도 “대통령 팔지 말고 독단적 합당 중단하라”

-

6

“주인 찾아 260km 국경 질주” 5개월 만에 고양이가 돌아와

-

7

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

8

트럼프 손등에 또 멍자국…“테이블에 부딪혔다” 해명

-

9

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

10

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

1

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

2

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

3

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

4

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

5

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

6

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

7

“아파트 포기할 용의 있나 없나”에…이혜훈 “네” “네” “네”

-

8

與최고위원 3명 “민주당, 정청래 사당 아냐…합당 제안 사과하라”

-

9

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

10

李 “코스피 올라 국민연금 250조원 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0