“빵빵!”간 떨어지는 굉음 폭력… 오늘은 몇번 당했나요

《 주부 이명진 씨(42·경기 고양시)는 휴일인 6일 오전 또 한 번 도로 위 스트레스에 시달렸다. 마트에 가려던 그는 직진과 우회전을 동시에 할 수 있는 우측 차로에서 신호에 걸려 정지해 있었다. 그러자 오른쪽 깜빡이를 켠 뒤차가 ‘우회전해야 하니 길을 비켜라’라는 듯 신경질적으로 연이어 경적을 울려댔다. 앞으로 더 나가면 횡단보도를 침범하고, 주행 차량과 부딪칠 것을 우려해 움직일 수 없었다. 뒤차는 더 길게 경적을 울려 댔다. 그는 하소연했다. “막무가내로 울리는 경적, 이럴 땐 도대체 어떡하나요.” 》

○ 도로의 융단폭격기 경적

경적이 보행자에게 미치는 스트레스도 크다. 본보 취재팀은 4일 20∼50대 도시 근로자 10명에게 하루동안 몇 번이나 경적 소리를 듣는지 기록해 달라고 의뢰했다. 그 결과 이들이 들은 경적 소리는 0∼21회로 1인당 평균 9.7회였다. 버스로 통근하는 회사원 최모 씨(28·여)는 이날 총 11번의 경적소리를 들었다. 오전 11시경엔 서울 중구 무교로에서 횡단보도를 건너려다 을지로에서 우회전해 오는 관광버스가 울리는 경적 소리에 깜짝 놀라 들고 있던 커피 잔을 떨어뜨릴 뻔했다고 한다. 그는 “승용차 경적에도 놀라지만 버스나 트럭은 몇 배나 커 공포스럽다”라고 말했다. 그가 들은 버스 경적은 천둥이나 전기톱 소리에 맞먹는 112dB(데시벨) 수준이다.

○ 운전자에게도 부메랑으로 돌아와

자율신경계의 균형도로 측정한 조 기자의 건강지수(만점 100)가 82에서 68로 뚝 떨어졌다. 강 기자는 68에서 58로 낮아졌다. 조 기자의 자율신경 균형 검사기 모니터에 ‘면역 저하 및 질환 위험 가능성이 30% 증가했다’라는 메시지가 떴다. 채정호 강남성모병원 정신건강의학과 교수는 “이런 스트레스 상태가 지속되면 자율신경 기능의 부조화 때문에 두통 실신 고혈압이 나타나거나 백혈구의 과립구가 지나치게 많아져 세포조직이 파괴되는 등 면역력이 떨어질 수 있다”라고 지적했다. 경적 소리는 인간의 뇌가 싫어하는 단순음을 가장 잘 들리는 3500Hz(헤르츠)의 진폭으로 전달하기 때문에 스트레스를 유발한다.

경적을 울리는 운전자는 어떨까.

본보와 남궁문 원광대 토목공학과 교수팀이 5일 서울 종로구 일대 7.9km를 운전할 때 경적을 9차례 울린 정모 씨(33)의 뇌파를 측정했다. 정 씨의 스트레스 지수는 경적을 울릴 때마다 치솟았다. 9번 경적을 누르는 순간의 스트레스 지수는 평상시보다 평균 4배로 높아졌다. 노란불에 교차로를 건너거나 차로를 2, 3개씩 한꺼번에 가로지르는 아찔한 장면을 연출했을 때보다도 경적을 울렸을 때의 스트레스 지수가 더 높았다.

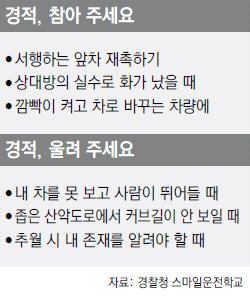

전문가들은 소음뿐 아니라 경적을 유발하는 나쁜 운전 습관 때문에 경적 울렸을 때 스트레스가 급증한다고 지적한다. 실험 대상 운전자가 경적을 울린 상황은 주로 앞차에 바싹 붙어 운행하다가 그 좁은 틈으로 끼어들려는 옆 차에 경고를 보내거나 신호가 바뀌었는데도 출발하지 않는 앞차에 짜증을 풀기 위한 경우였다.

경적을 분노 표출 수단으로 사용하는 한국과 달리 선진국에선 자신을 위협하는 상대 운전자에게 경고하기 위한 본래 용도를 제외하곤 거의 울리지 않는다. 본보 취재팀이 지난해 12월 26, 28일 일본 도쿄(東京)와 프랑스 파리의 중심가에서 초보 운전자 2명과 동승해 테스트한 결과 2시간 동안 각 1차례의 경적 소리만 들었다. 수차례 차로를 바꾸고 녹색불에 제때 출발하지 못해도 다른 운전자들은 참을성 있게 기다렸다.

도로에서 불필요한 경적 소음을 걷어내려면 운전자들의 의식 개선과 함께 처벌 조항을 강화해야 한다는 목소리가 높다. 정당한 이유 없이 반복적으로 경적을 울려 다른 사람에게 피해를 주면 도로교통법에 따라 처벌받지만 단속이 어렵다. 단속돼도 승용차의 범칙금은 최대 4만 원이다.

소음 제한 기준인 110dB(대형차 112dB)을 어기고 불법 개조 경적을 단 차량도 스트레스의 주범이지만 이 역시 단속이 어렵다. 경적은 자동차 정기검사의 필수 점검 항목이 아니다. 배기 소음이 크게 들리는 경우에만 한해서 경적 이상 유무를 검사한다. 이 탓에 지난해 검사차량 277만 대 중 불법 개조 경적을 장착했다가 단속된 차량은 57대뿐이었다.

조건희 기자 becom@donga.com

공동기획: 경찰청·손해보험협회·한국교통연구원·삼성교통안전문화연구소·교통안전공단

▶ [채널A 영상] 도쿄 ‘이여사’와 한국 ‘김기사’ 비교했더니…

시동 꺼! 반칙운전 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

Sea Farm Show

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[시동 꺼! 반칙운전]“반칙운전 뿌리뽑자” 뜨거운 반응… “꼬리물기 단속 강화” 경찰도 나서](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![“美서 삼국사기 읽으며 자라… 호랑이 같은 독립투쟁 그렸다”[데스크가 만난 사람]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130339859.1.thumb.jpg)

댓글 0