공유하기

검찰, 안기부 도청 X파일 수사 신중론

-

입력 2005년 7월 25일 03시 06분

글자크기 설정

일부 시민단체와 언론단체는 국민의 알 권리를 위해 특별검사라도 나서 진상 규명을 해야 한다고 주장한다.

그러나 법조계에서는 수사를 통한 진상 규명은 신중해야 한다는 얘기가 많다. ‘독수(毒樹)의 독과(毒果)’ 논란 때문이다. ‘독수의 독과’란 독이 든 나무에 열린 열매에도 독이 들었다는 뜻. 고문과 불법 도청 등 위법한 방법으로 수집된 증거는 증거로 사용할 수 없다는 법 원칙이다. 미국 등 대부분의 선진국에서 확립됐고 한국 형사소송법과 대법원도 이 원칙을 확인하고 있다.

▽‘도청 내용 근거로 신문하는 것도 불법’=통신비밀보호법(통비법)은 불법 감청(도청)을 금지할 뿐만 아니라 그 내용의 공개나 사용도 금지한다. 특히 통비법 제4조와 제14조는 ‘불법 감청에 의해 얻어진 대화 내용은 재판 또는 징계 절차에서 증거로 삼을 수 없다’고 명시하고 있다.

서울중앙지검의 한 검사는 “대화 내용 일부를 인용하면서 ‘당신 ○○○에게 뇌물 줬잖아’라고 추궁하는 것도 불법”이라고 말했다.

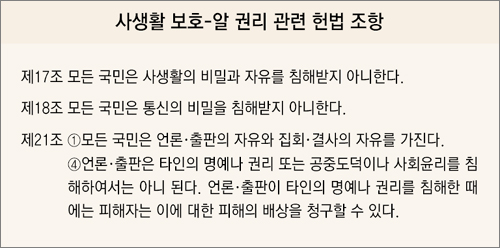

▽‘국민은 진실을 알 권리가 있다’=헌법 제21조 언론·출판의 자유에는 국민의 알 권리도 포함돼 있다. 헌법재판소는 1995년 결정에서 “정보를 수집하고 처리할 수 있는 권리를 말하는 알 권리는 언론·출판의 자유 중 한 내용으로 보장되어야 한다”고 밝혔다.

헌법은 법률에 우선하는 최고 법. 따라서 통비법 규정과 상관없이 헌법이 보장하는 ‘알 권리’ 보장을 위해 수사기관이 나서 진실을 밝혀야 한다고 시민단체와 일부 학자는 주장한다.

▽또 다른 장벽=그러나 헌법은 사생활의 비밀과 자유(제17조)와 통신의 자유(제18조)도 보장하고 있다.

국가기관에 의한 불법 감청이 이 같은 기본권을 침해하는 것은 물론이다. 1960년 독일 연방대법원은 유명한 ‘녹음테이프 판결’에서 “대화를 비밀리에 녹음하거나 그 내용을 전파하는 것은 인격 영역과 언어의 자유를 침해하는 것”이라고 판시했다.

문제는 이들 기본권 중에서 어느 것이 우선하느냐는 것. 서울중앙지법의 한 판사는 “사생활·통신의 자유가 더 앞서는 기본권이다”라고 말했다. 이들 기본권은 ‘인간의 존엄과 가치’에 관계된다는 것이다. 헌법 제10조의 ‘인간의 존엄과 가치’는 절대적 기본권이다.

반면 언론·출판의 자유는 제한이 가능한 상대적 기본권이다. 허영(許營·헌법학) 명지대 석좌교수는 저서 ‘한국헌법학’(2005년판)에서 ‘언론·출판의 자유는 인간의 존엄과 가치, 사생활의 보호 등에 의해 제한받을 수 있다’고 밝히고 있다.

서울대 법대 정종섭(鄭宗燮·헌법학) 교수는 “사생활의 비밀과 통신의 자유는 알 권리보다 우선한다”며 “불법 감청된 대화 내용에 현혹돼 더 큰 헌법적 가치를 훼손하지 않을까 우려된다”고 말했다.

▽‘언론보도는 다르다’ 주장=도청 내용을 보도한 MBC는 ‘보도는 문제없다’고 주장한다.

그 근거로 드는 것이 2001년 미국 연방대법원의 바트니크(Bartnick) 사건 판결. 이 사건은 익명의 제보자가 펜실베이니아 주 교육당국과 교사들 간의 전화 내용을 몰래 녹음해 라디오 방송국에 보내 방송하게 한 사건이다.

연방대법원은 △보도 내용이 공익에 관한 것이고 △진실하며 △방송국이 자료 입수 과정에서 불법을 저지르지 않았으므로 방송보도는 표현의 자유를 규정한 수정헌법 제1조의 보호 대상이라고 판결했다. 그러나 이에 대해서도 반론이 만만찮다. △미국과 한국은 상황이 다르고 △X파일 사건은 국가기관에 의해 행해진 인권침해 사건이며 △침해의 정도도 비교가 안 될 정도로 치명적이라는 것이다.

결국 X파일 사건을 둘러싸고 진상 규명 못지않게 법적 정당성을 둘러싼 논란도 치열하게 전개될 것으로 보인다.

|

이수형 기자 sooh@donga.com

안기부 도청 녹취록 파문 : 입장 및 반응 : 검찰 >

-

박일규의 정비 이슈 분석

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

광화문에서

구독

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

“태국서 감금” 한밤중 걸려온 아들 전화…어머니 신고로 극적 구조

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

5

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

6

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

7

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

8

이광재 돌연 지선 불출마… 明心 실린 우상호 향해 “돕겠다”

-

9

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

10

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

6

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

7

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

8

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

“태국서 감금” 한밤중 걸려온 아들 전화…어머니 신고로 극적 구조

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

5

앤드루 前왕자, 누운 여성 신체에 손댄 사진… 英사회 발칵

-

6

마운자로-러닝 열풍에 밀린 헬스장, 지난달에만 70곳 문닫아

-

7

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

8

이광재 돌연 지선 불출마… 明心 실린 우상호 향해 “돕겠다”

-

9

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

10

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

6

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

7

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

8

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0