공유하기

“살림살이, 외환위기 때보다 나빠”… 가계부채 98년의 2배

-

입력 2004년 8월 3일 18시 17분

글자크기 설정

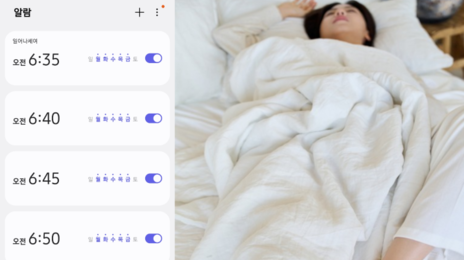

소득의 25%를 대출이자로 내고 나면 사실상 쓸 돈이 별로 없다. 당장 내년 만기가 돌아오는 대출금 상환도 걱정거리다. 경제가 좋아져 월급이 크게 오르지 않으면 김씨의 가계부는 적자가 불가피하다.

대신경제연구소는 3일 가계의 자산과 부채, 저축률, 실업률 등을 토대로 산출한 ‘가계부실지수’가 올해 1·4분기(1∼3월) 중 127.9로 외환위기 직후인 1998년의 123.5보다 높은 것으로 나타났다고 밝혔다.

가계부실지수는 2000년 104.5까지 낮아졌다가 2001년 이후 다시 상승세로 돌아서 지난해에는 120.9까지 올라갔다. 가계부실지수가 100을 넘으면 가계부실화 가능성이 크다는 것을 뜻한다.

문병식 선임연구원은 “2001년 이후 고용시장 부진이 이어지고 신용카드 부실과 부동산 관련 대출 증가로 가계부채가 악화되면서 가계부실이 외환위기 당시보다 심각한 상황”이라고 말했다.

대신경제연구소에 따르면 3월 말 현재 가계 금융부채 잔액은 535조5000억원으로 1998년말 269조9000억원보다 2배가량 증가했고 연간 이자 부담액은 33조1000억원에 이른다.

외환위기 이전까지 10% 초반에 머물던 도시근로자 가계의 처분가능소득 대비 부채상환 비율은 올해 1·4분기 25.9%로 치솟았다.

소득의 4분의 1 이상을 부채 상환에 쓰면서 소비여력이 크게 축소됐음을 알 수 있다.

이에 따라 가계의 처분가능소득 중 소비하고 남은 자금의 비중인 가계 흑자율은 21.7%로 1982년(20.7%) 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 실직 등 불투명한 미래에 대한 가계의 대응력이 약화될 수밖에 없다는 지적이다.

이강운기자 kwoon90@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[이원홍의 스포트라이트]“야구에 울음은 없다”… 다시 피는 ‘그들만의 리그’

-

2

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

5

정해인, 서양 남성 사이에서 곤혹…인종차별 의혹도

-

6

[횡설수설/김창덕]“그는 정치적 동물이야”

-

7

홍석천 “부동산에 속아 2억에 넘긴 재개발 앞둔 집, 현재 30억”

-

8

[사설]‘무리해서 집 살 필요 없다’는 믿음 커져야 투기 잡힌다

-

9

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

10

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

8

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

9

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

트렌드뉴스

-

1

[이원홍의 스포트라이트]“야구에 울음은 없다”… 다시 피는 ‘그들만의 리그’

-

2

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

5

정해인, 서양 남성 사이에서 곤혹…인종차별 의혹도

-

6

[횡설수설/김창덕]“그는 정치적 동물이야”

-

7

홍석천 “부동산에 속아 2억에 넘긴 재개발 앞둔 집, 현재 30억”

-

8

[사설]‘무리해서 집 살 필요 없다’는 믿음 커져야 투기 잡힌다

-

9

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

10

[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

8

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

9

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0