공유하기

[금강산관광]운무속 드러낸 자태 역시「仙界의 절경」

-

입력 1998년 11월 22일 20시 00분

글자크기 설정

19일 차가운 겨울바람을 가르며 드디어 우리 앞에 자태를 드러낸 금강산은 듣던 그대로 ‘선계(仙界)의 절경’ 바로 그것이었다. 기기묘묘하게 깎이고 다듬어진 봉우리와 그 자락, 사람을 빨아당길 것 같은 골짜기와 바위, 장엄하고 웅대한 폭포와 연못, 그 하나하나마다 벅차오르는 감흥을 억누를 길이 없었다.

금강산의 입구 장전항은 평화로웠다. 황금 햇살로 반짝이는 아침 바다 위로 몇 마리 갈매기가 한가롭게 나는 모습은 이곳이 반세기 동안 금단의 땅이었다는 사실을 잠시 잊게 했다.

오전 9시15분, 금강호에서 승객들을 옮겨 태운 6백t급 수송선 장전1,2호가 육지쪽으로 나아가기 시작했다.

마침내 닿은 북한측 부두엔 북한측 방송차량이 나와 ‘신고산 타령’ 등 민요를 틀고 있었다. 세관 건물 부근엔 ‘민족의 자랑 금강산’이라고 쓴 붉은 입간판이 세워져 있었다.

관광은 정오 무렵 시작됐다. ‘금강산관광’이라는 로고가 새겨진 버스를 타고 금강산 관광의 관문인 온정리로 향하는 도로 양편엔 버스 키만한 높이의 철책이 세워져 있었다. 관광객들은 온정리 입구에서 3개 코스로 나뉘었다. 기자가 낀 조는 첫날 해금강과 삼일포쪽으로 향했다.

추수가 끝난 텅 빈 들판 너머로 곳곳에 야트막한 민가들이 나타났다. 관광버스를 향해 손을 흔드는 아이들은 과거 우리의 농촌풍경을 연상시켰다. 바다에솟은 바위들과 맑은 물이 조화를 이룬 해금강은 남쪽의 낙산사부근과 비슷한 느낌을 줬다.

남쪽으로 바라다 보이는 고성 통일전망대를 물끄러미 바라보다 삼일포로 방향을 바꿨다. 관동팔경 중 제일로 꼽힌다는 삼일포 호수가 한눈에 들어오는 장군대. 그곳에 거뜬히 오른 최고령자 심재린(沈在麟·97)옹은 “조물주는 이렇게 좋은 절경을 우리 민족에 선물했는데, 왜 남북이 막혀 오가지 못하게 됐느냐”고 통탄했다.

둘째날인 20일 만물상으로 가는 길에 ‘금강산려관’이 눈에 띄었다. 금강산의 유일한 호텔인 이 곳은 58년에 지은 건물로 외관은 다소 낡아 보였지만 내부는 비교적 깨끗하게 관리되고 있다고 이곳에서 투숙한 경험이 있는 일행이 전했다.

만물상으로 향하는 온정령은 좁은데다 1백6구비나 돼 큰 차량은 통과하기 힘들어 보였다. 운전면허 시험의 곡선 코스를 통과하듯 좌우로 왔다갔다 하는 버스의 차창 밖으로 수정처럼 맑은 계곡물이 눈에 들어왔다. 유리의 단면처럼 푸른 에메랄드 빛을 띤 계곡물을 보고 비로소 ‘옥류(玉流)’라는 표현이 결코 과장되지 않았음을 깨달을 수 있었다.

21일 마지막으로 둘러본 구룡폭포 코스는 기암절벽과 수정같은 맑은 물이 넋을 잃게 했다. 키돋움하듯 톱날처럼 뾰족뾰족 솟아있는 문필봉 관음연봉 세존봉 등 수많은 봉우리와 만가지 모양의 기묘한 괴암괴석들, 벼랑에서 솟아져 내린 물이 다시 바위에 부딪혀 미끄러져 무수한 폭포를 이루며 동해로 달음질 치는 변화무쌍한 계곡은 웅장하고 아름다웠다.

관광객들은 얼음이 서리기 시작한 계곡물을 그냥 마시며 산삼과 녹용이 녹은 삼록수(蔘鹿水)를 마셨으니 장수할 것이라고 즐거워 했다.

그러나 즐거움은 잠깐. 사흘간의 현지 관광을 마치고 저녁무렵 금강호로 돌아오는 실향민들의 얼굴엔 차츰 어둠이 깔리기 시작했다. 남쪽으로 돌아갈 때가 되자 다시 분단의 상처가 되살아났기 때문이었다.

21일 오후9시 금강호는 아름다운 산에 대한 탄성과 이산가족들을 찾을 수 없는 탄식, 안타까움과 아쉬움을 뒤로 한 채 선수를 남쪽으로 돌렸다.

〈한기흥·이명재기자〉eligius@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

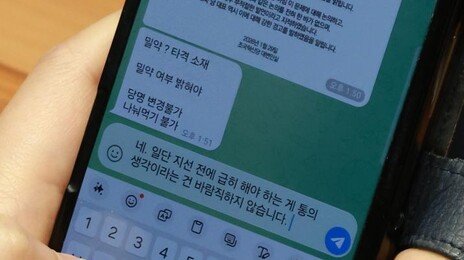

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

4

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

5

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

4

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

5

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개