공유하기

[토요판 커버스토리]정경유착 고리 끊고 공익기관으로 다시 태어나야

- 동아일보

-

입력 2016년 10월 15일 03시 00분

글자크기 설정

[코너에 몰린 전경련]전문가 제언

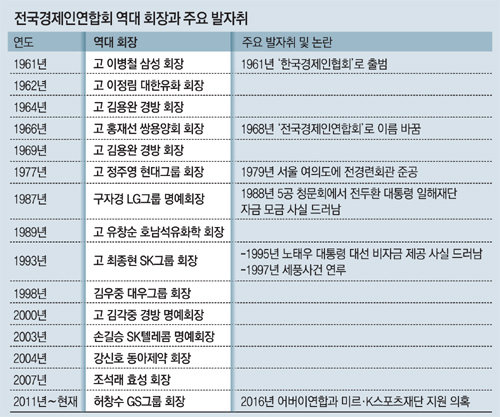

논란의 중심에 선 전국경제인연합회(전경련)의 앞날에 대해 전문가들은 전경련의 모델이 됐던 일본 게이단렌(經團連)이 ‘발전적 해체’를 했던 사례를 참고해야 한다고 조언하고 있다. 만약 어떠한 혁신도 없이 현 상태가 유지된다면 오히려 회원사인 기업들에 걸림돌 같은 존재가 될 것이라는 우려가 높아지고 있다.

게이단렌, 정경유착 논란에 ‘발전적 해체’

전경련은 전신인 ‘경제재건촉진회’가 1961년 7월 설립될 때부터 일본의 게이단렌을 모델로 삼았다. 정부 주도형 경제 발전을 해온 일본의 경제단체를 모방했을 때부터 일본과 같은 정경유착의 씨앗이 뿌려진 셈이다. 경제재건촉진회보다 한 달여 앞서 출범한 게이단렌도 조직적으로 정치자금을 모으고 배분하면서 정경유착의 고리로 지목받아 온 ‘암울한 역사’가 있다. 장기 집권한 자민당 및 관료집단과 함께 ‘어둠의 삼각 유착 구조’를 형성했고, 오랫동안 논란의 대상이 됐다. 1993년 히라이와 가이시(平巖外四) 전 도쿄전력 회장 등 지도부가 “정치헌금 관행을 폐지하겠다”고 선언하기도 했지만 개혁은 쉽사리 이뤄지지 않았다.

게이단렌도 서비스업 확대 등 일본 경제구조 변화에 따라 회장 선출에 어려움을 겪었고, ‘자민당의 스폰서’라는 비판에 시달리는 등 전경련과 비슷한 문제에 직면했다. 그러다 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 정부가 관치 경제를 벗어나기 위해 ‘국영기업 민영화’를 내세운 구조 개혁을 진행하자 게이단렌의 개혁을 원하는 목소리도 높아졌다. 결국 2002년 게이단렌은 한국의 한국경영자총협회(경총)와 비슷한 사용자단체인 닛케이렌(日經連)과 합쳐 ‘니혼게이단렌(日本經團連)’으로 새롭게 태어났다. 발전적 해체를 한 셈이다.

김영근 고려대 글로벌일본연구원 교수는 “일본이 약 15년 전에 했던 논의를 한국은 이제야 하고 있는 셈”이라고 말했다. 김 교수는 “흔히 일본이 정경유착이 심하다고 생각하는데, 족의원(族議員·특정 단체의 이익을 대변하는 의원) 위주로 이뤄지는 일본의 정경유착은 공개적인 면이 강한 데다 지금은 거의 해결된 상태”라며 “이에 비해 한국의 정경유착은 실체를 파악하기 어렵다”고 덧붙였다.

‘전경련 해체 논란’의 핵심은 기금 모금 및 집행 과정의 불투명성에 있다. 미르재단에 자금을 댄 대기업 가운데 포스코와 KT를 제외한 나머지는 지난해 4분기(10∼12월) 공시보고서 이사회 의결사항에 재단 관련 출연금 집행을 언급하고 있지 않다. 대기업들이 ‘권력이 요구하면 사업타당성 검토도 하지 않고 자금을 내준다’는 것을 보여주는 정황인 셈이다.

전문가들 “전경련 이대로라면 오히려 기업에 부담”

일부 전문가들은 이번 사태를 계기로 전경련을 해체해야 한다고 주장하고 있다. 정부의 치적 사업을 경제적으로 뒷받침해 주면서 자신의 존립 기반을 공고히 하는 정경유착의 고리를 확실히 끊어내야 한다는 지적이다.

김광두 국가미래연구원장은 “유관 연구기관인 한국경제연구원에 통합시켜 미국 헤리티지 재단과 같은 경제 싱크탱크로 만드는 것도 방법”이라고 해법을 제시했다.

반면 전경련이 비영리 사단법인인 만큼 회원사의 자발적 탈퇴 없이는 현실적으로 해체는 어렵다는 목소리도 나온다. 전삼현 숭실대 법학과 교수는 “법적으로 회원사가 탈퇴하거나 회비를 안 내야 해체할 수 있기 때문에 내부에서 결정할 수밖에 없다”며 “정치권에서 해체를 요구하는 것도 또 다른 개입이다”고 말했다. 전경련 정관에는 이사 3분의 2 이상의 찬성이 있으면 해산할 수 있게 되어 있지만 30대 그룹 총수로 구성된 이사회에서 ‘재벌 해체’로 비칠 수도 있을 고도의 정치적 결단을 내리기는 쉽지 않을 것이라는 분석도 나온다.

전경련 해체가 어렵다면 기금 모금 및 집행 과정의 투명성을 확보할 수 있는 구조개혁을 해야 한다는 목소리가 높다. 손성규 연세대 경영대 교수는 “전경련도 금융투자협회처럼 내부에 공익이사를 둬서 공적인 이익에 반하는 행위를 하지 못하도록 견제하게끔 해야 한다”고 말했다. 최정표 건국대 경제학과 교수는 “전경련의 기능을 사회공헌만을 하도록 바꿔 사실상 해체하는 효과를 내야 한다”고 말했다.

김성규 sunggyu@donga.com·신무경·박은서 기자

토요판 커버스토리 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

기고

구독

-

서광원의 자연과 삶

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0