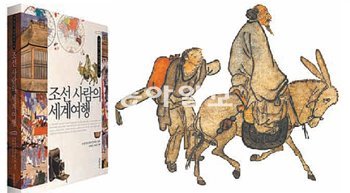

◇조선 사람의 세계여행/규장각한국학연구원 엮음/432쪽·2만3800원·글항아리

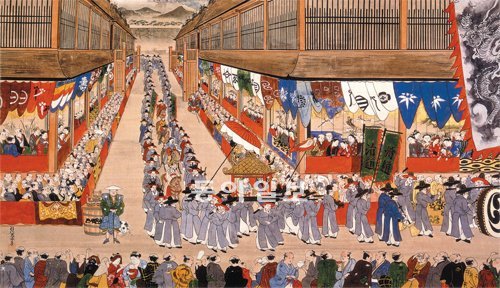

“(조선인들은) 오래된 술, 소주 등 대체로 술 종류는 모두 좋아함.”(조선통신사를 접대하기 위해 마련해놓은 대마도 사람들의 매뉴얼)

“동생 한 명을 팔아 부귀영화를 누렸으면 되었지, 남아있는 동생마저 (살린 후 중국에) 팔려고 약을 주는가?”(세종실록 9년, 한확이 명나라 진헌녀로 가게 된 여동생의 병문안을 가서 약을 주자 동생이 울부짖으며 외친 말)

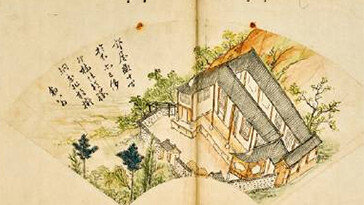

제주에서 표류해 중국 강남을 여행한 후 ‘표해록’을 남긴 최부(1454∼1504), 중국 베이징으로 사행을 다녀온 실학자 홍대용(1731∼1783), 러시아 사절단으로 미국 뉴욕까지 둘러본 민영익(1860∼1914), 조선 여인으로는 최초로 유럽과 미국 여행을 떠난 나혜석(1896∼1948) 등 고려 말부터 일제강점기까지 조선인들이 경험한 다양한 형태의 12가지 세계여행기를 담았다.

이들의 여행이 오늘날과 같은 의미일 수는 없다. 교통수단이 발달하지 않은 상황에서 먼 길을 떠나는 여정은 안전을 보장받을 수 없었고, 살아 돌아오지 못할 수도 있었다. 그렇기에 자의보다 타의로 이뤄진 경우가 많았다. “사당에 참배하고 어머님께 가서 작별을 고했다. 어머님께서는 눈물을 머금고 차마 말을 잇지 못하신다. 나 역시 눈물이 흐르고 목이 메어 슬픔을 억제하기 어렵다.…두 아이는 내 옷자락을 붙잡고 슬피 울고, 아내는 얼굴을 가리고 흐느껴 운다.”(1682년 조선통신사로 일본에 가는 역관 김지남이 남긴 글)

지식인의 냉철한 시각과 식민지 출신자로서의 고뇌가 동반된 연희전문 교수 이순탁(1897∼?)의 세계일주는 특히 눈길을 끈다. 수십만 권의 책을 불태우는 ‘현대판 분서’를 자행한 히틀러가 오래가지 못할 것임을 예감하고 대공황에 대처하는 세계열강의 자세를 유심히 관찰한다. “영국에서 교육받아도 미얀마 사람이면 신사가 아니다”라는 일본 여고생의 말에 동조하다가 문득 자신의 처지를 반추한다.

이 책은 어렵고 지루할 수 있는 사료를 알기 쉽게 풀어냈을 뿐만 아니라 고지도와 삽화, 사진을 충분히 담아 ‘보는 재미’를 더했다. 대중 역사서의 갈 길을 고민한 필진의 노력이 느껴진다. 그렇지만 무엇보다도 우리 조상들이 남긴 ‘원본’ 자체가 흥미롭기에 가능한 작업이 아니었을까. 러시아 사절단 중 한 명인 윤치호의 글을 보면 절로 웃음이 난다. “Mr. Min(민영환)은 전형적인 조선의 양반이다. 그는 모든 일에 하인의 봉사를 필요로 한다.…나는 그가 다른 사람의 도움 없이 잠자고 먹을 수 있는지 의심스럽기도 하다.” 모스크바에서 레닌을 만난 뒤 적은 여운형의 글에선 냉철하면서도 뜨거운 마음이 느껴진다. “조선의 상황은 공산주의보다는 민족주의를 실행하는 편이 낫다는 레닌의 말에 전적으로 공감한다.”

오늘날 세계여행은 조선시대와는 비교할 수 없을 정도로 자유로워졌다. 조선인들이 그 어려운 상황에서도 여행기를 적어 후대에 남겼듯이 우리 역시 눈과 마음속에 담은 여행담을 글로 남기면 어떨까. 그리스의 작은 섬에 사는 무명의 예술가가 우연히 만든 조각품 ‘밀로의 비너스’가 고대 여성미를 표상하게 됐듯 우리가 남긴 여행기가 1000년 후 ‘한국 사람의 세계여행’이라는 책에 담길지도 모를 일이다.

이지은 기자 smiley@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

동아리

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

野, 종부세 폐지 추진에 “총선 민의에 나타난 국민들 바람과 달라”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

대통령실 품은 둔지산, 조선 후기 강세황이 명당으로 낙점

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“훈련병 사망, 육군 입 열 개라도 할말 없어”…前육군훈련소장 일침

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0