◇황후 삼국지/신명호 지음/332쪽·1만5900원·다산초당

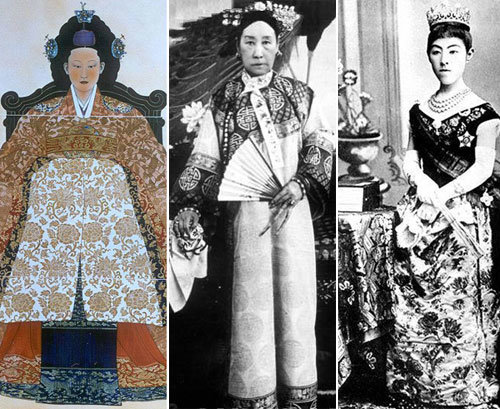

부경대 사학과 교수로 조선 왕실문화와 역사 속 여성들을 연구해 온 저자는 어느 날 이 세 명의 여성을 놓고 ‘19세기 동북아 3국의 역사를 황후의 시각에서 볼 수도 있겠다’고 생각하게 됐다. 그의 설명에 따르면 세 사람의 운명은 조국의 운명을 닮았다. 격변의 시기였던 19세기 말, 명성황후와 서태후는 적극 국정에 개입하다가 각각 조선, 청나라와 운명을 함께했고 하루코 왕비는 일왕을 거들어 일본의 근대화에 동참했다.

세 사람 가운데 가장 적극적으로 나라의 운명을 좌우했던 사람은 서태후였다. 18세에 함풍제의 후궁으로 입궁해 10년을 지낸 그는 이후 47년간 태후의 위치에서 수렴청정으로 절대 권력을 휘둘렀다.

고종과 결혼한 명성황후 민씨는 서태후처럼 드러내놓지는 않았지만 고종을 내조하는 형식으로 국정에 개입했다. 저자는 “조선시대 국왕은 바깥일을 내전에 갖고 들어가는 게 금기시됐지만 고종은 그렇게 하지 못했다”고 썼다. 혼자 풀기 어려운 문제를 갖고 가 왕비의 의견을 구했다는 것이다. 저자는 “민씨는 고종보다 상황 판단력과 결단력이 뛰어났고, 옳고 그른 것을 밝혀내는 데 과단성이 있었다”고 설명했다.

밤에 이뤄지는 고종과 왕비의 국정 논의는 점점 깊이를 더했고 민씨의 내조 범위도 자연히 넓어졌다. 더 나아가 민씨는 흥선대원군과 맞서고 궐 밖의 사람들을 더 적극적으로 통제하기 위해 친정 식구를 대거 권력세계로 끌어들였다.

하루코 왕비의 삶은 메이지유신과 궤를 같이했다. 메이지유신을 통해 왕이 막부를 누르고 권위를 찾자 왕비의 권위도 높아졌다. 하루코 왕비는 이전의 왕비들과 달리 어소(御所·왕이 거처하는 곳)에서 일하는 여자 관리들을 직접 뽑고 관리했다. 어소의 여자 관리들은 유력한 집안의 딸들로 이전까지는 특별한 위계질서가 없었으며 왕비들도 강력한 권위를 행사하지 못하는 대상이었다.

그는 조용한 내조형이었지만 여성의 복장에 대해선 목소리를 높였다. 시대의 변화에 걸맞게 양장을 입자는 것이었다. 그러나 정신까지 서양화하는 것을 원하지 않아 부녀의 언행으로 귀감이 될 만한 글을 모은 ‘부녀감(婦女鑑)’이라는 책을 내기도 했다. 근대적인 양장과 전통적인 ‘부녀감’은 메이지유신의 주역들이 추구하던 시대정신과 맞아떨어졌다.

저자는 “이들의 삶이 역사적 의미를 갖는 이유는 그들의 삶이 근본적으로 19세기의 격동기와 대결해야만 했던 조선, 청나라, 일본의 역사를 대표하기 때문이다. 그들의 삶은 개인적인 삶이었을 뿐만 아니라 19세기 동북아 3국의 험난했던 역사 그 자체이기도 했다”고 설명했다.

금동근 기자 gold@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

김지현의 정치언락

구독

-

이원홍의 스포트라이트

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

[속보]이원석, 김건희 여사 소환 질문에 “법 앞에 예외도 성역도 없다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

도요타 본사도 인증 부정…3개 모델 출하 정지-현장 검사 착수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“제 3당 무시하나”…로텐더홀서 최고위 연 조국혁신당, 왜?

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0