다완은 동양의 차를 마실 때 사용하는 그릇이다. 역사를 거슬러 올라가면 선사시대의 토기까지 맥이 닿는다.

차 문화 연구가인 저자는 고고학 미술사학은 물론 과거의 기후를 추정하는 꽃가루 분석학의 성과까지 섭렵하며 선사시대에 기원을 둔 다완 무늬의 상징을 흥미롭게 풀어낸다.

세계 어디서나 공통적으로 나타나는 신석기시대 토기의 빗살무늬는 비를 상징한다. 기원전 8000년∼기원전 4000년의 지구 기후는 건조했다. 신석기시대 사람들은 잦은 가뭄에 비를 기원하는 제천의식을 올렸다.

신라시대의 푸른색 유리잔(6세기) 윗부분에는 수직선을 입체적으로 새겼다. 저자는 이 문양이 신석기시대 빗살무늬의 변형으로 비를 상징한다고 말한다. 유리잔 입구의 둥근 테두리는 하늘을 뜻한다.

고려시대의 잔인 청자통완(13세기)에도 비를 상징하는 수직선무늬가 있다. 잔 위쪽에는 어김없이 가로로 두 줄을 새겨 넣었다. 비구름을 머금은 구름 또는 하늘이다. 현대 작가의 다완 작품에서도 비를 상징하는 수직선무늬와 하늘을 상징하는 수평선무늬의 조합이 나타난다.

비와 풍요에 대한 기원을 상징했던 신석기시대의 예술과 신앙이 오랜 시간을 지난 현대의 다완에까지 면면히 이어지고 있다는 것이다.

다완은 그 자체로 하늘에서 내리는 빗줄기. 차를 마실 때 이런 상상을 해보면 느낌이 색다를 것이다.

다완의 문양은 빗살무늬만이 아니다. 조선시대 다완 ‘백자상감톱니문완’(15세기)은 백자에 검은색 톱니무늬를 새겼다. 다완의 입구 부근에 톱니무늬를 빙 둘렀다.

저자는 톱니무늬가 씨앗을 뿌려 놓은 들판, 경작한 땅, 그 땅에서 자라는 새싹을 뜻한다고 말한다. 이 다완에는 풍성한 곡식과 무성한 초목으로 사람과 동물 모두 배불리 먹을 수 있기를 바라는 염원이 담겨 있는 것이다.

고려시대 다완 청자연리문완(12세기)은 화려한 대리석무늬의 다완이다. ‘연리(練理)’ 문양은 그릇을 만들 때 여러 색의 태토(胎土·도자기를 만드는 흙 입자)를 섞어 대리석무늬나 나뭇결처럼 수많은 선이 이리저리 이어진 추상적인 무늬를 낸 것이다.

저자에 따르면 연리문 다완은 색채와 구성이 전적으로 우연의 산물이기 때문에 인간의 의도를 깨뜨리는 실험적 예술이다.

저자는 고려시대에 연리문 자기가 크게 유행하지는 않았지만 연리무늬의 추상성과 색채의 오묘함이 홀로 존재하는 것은 없고 모든 것은 서로 관계를 지닌다는 불교의 연기사상을 상징적으로 표현한 것으로 해석돼 사찰에서 주로 만들었을 것이라고 말한다.

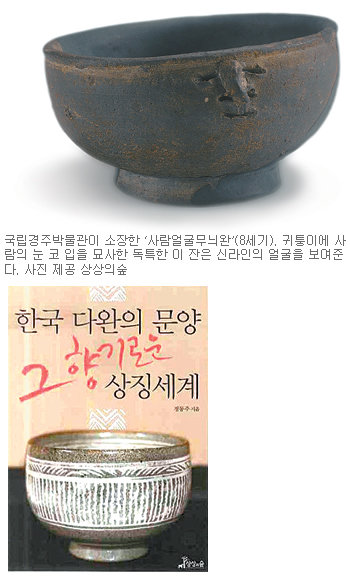

이처럼 이 책은 삼국시대 토기, 고려시대 청자, 조선시대 분청사기와 백자, 현대작품까지 꼼꼼히 문양을 검토하면서 다양한 무늬의 기원과 역사, 상징을 소개한다. 다완을 찍은 여러 컬러사진 덕분에 보는 재미도 쏠쏠하다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

스타일

구독-

천광암 칼럼

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

하니, ‘10살 연상’ 의사 양재웅과 결혼 발표 “행복하게 살겠다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

사기 피의자로부터 뒷돈 챙긴 현직 경찰 ‘직위 해제’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘전세사기 특별법’ 1년만에 1만8000여 명 피해자 인정

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)