대법관 선임에서 제청권(대법원장) 동의권(국회) 임명권(대통령)을 3부가 나눠 갖고 있다. 대법원장의 제청권은 임명권자의 선택폭을 제약하는 기능을 한다. 대통령과 대법원장의 협의를 거쳐 제청된 대법관 후보자는 최종적으로 국회 인사청문회에서 법관으로서의 일생을 발가벗는 심판을 받는다.

대법관 자리는 개인은 물론이고 영화 제목처럼 ‘가문의 영광’이다. 그러나 그 속을 들여다보면 부러운 자리일 수만은 없다. 대법관은 한 달에 150건가량의 기록을 읽고 판결문을 쓴다. 대법원에 올라온 기록은 대부분 유치원생 키 정도 높이다.

A 대법관은 대법원에서 오후 7시까지 기록을 보다가 보따리를 싸들고 집에 들어간다. 저녁을 먹고 잠깐 텔레비전 뉴스를 시청하다가 오전 2시까지 기록을 읽는다. 오전 8시경 아내가 흔들어 깨우면 힘들게 일어나 식사를 하고 출근해 다시 기록에 파묻힌다.

혼기를 맞은 딸이 “아빠는 날밤 새우는 고3 수험생은 아니지만 고2 정도는 된다”라고 놀린다. A 대법관은 이 딸에게 최근 후배 법관을 2명이나 소개해 주었지만 아버지의 답답한 라이프 사이클을 지켜본 딸이 ‘법관 남편’을 탐탁지 않게 여겨 성사되지 않았다.

김황식(사시 14회) 김지형 박시환(이상 사시 21회) 씨가 대법관 후보로 제청됐다. 김황식 후보는 사법부에서 엘리트 코스를 모두 거쳤다. 김지형 후보는 노동법 관련 저서를 여러 권 펴냈지만 법관이 진보 보수로 분류돼서는 안 된다는 생각을 갖고 있다. 원광대를 나와 쟁쟁한 서울대 법대 출신들 틈에서 실력을 인정받았다.

일각에서 박시환 후보에 대해 ‘코드인사’라는 비판이 나온다. 그는 전두환 정부 시절 시위학생들을 무죄 석방해 영월지원으로 쫓겨 갔다. 사법파동의 발단이 된 사건이다. 진보적 성향의 ‘우리법연구회’ 창설 멤버다. 그러나 우리법연구회에 대해 비판적인 법관들도 “지금이 아니더라도 언젠가는 대법관이 될 자격을 갖춘 사람”이라고 평가한다.

천정배 법무부 장관이 3명 중 2명을 사전 거명하는 바람에 코드인사 논란을 자초했다. 대한변협에서 비판적인 성명을 낸 것도 그 때문일 것이다.

미국의 대법관은 흔히 ‘판례를 통해 세상을 바꾼다’고 말한다. 공립학교의 기도와 흑백 분리교육의 금지, 낙태의 허용 같은 중요 사안이 입법이 아니라 대법원 판례를 통해 결정됐다. 임기도 건강이 허락할 때까지의 종신직이다.

1987년 개정된 현행 헌법에 따라 헌법재판소가 신설되고, 수도 이전처럼 국민적 주목을 받는 헌법소원 사건이나 탄핵심판이 헌재로 넘어갔다. 대법원은 그야말로 민형사 소송의 제3심으로 기능이 축소됐다.

정치권력이 대법관 임명권을 통해 세상을 바꾸겠다는 생각을 한다면 착각이다. 법관이 보수와 진보로 구분되는 사태는 재판의 신뢰성 측면에서 위험하다. 어느 쪽이든 편향된 시각에서 법률을 해석하면 재판의 당사자와 국민에게 공정성을 의심받게 된다.

|

더욱이 정치권력이 규정하는 ‘시대정신’이 대법관의 코드가 될 수는 없다. 대법관은 모든 법관의 사표(師表)가 되는 사람, 기록 하나하나에 정성을 쏟아 억울함을 풀어 주는 사람, 건전한 균형감각을 통해 헌법적 가치와 법질서를 수호할 사람이라야 한다. 다음 달 초 열리는 국회 인사청문회에서 검증해야 할 대법관의 코드는 정체불명의 ‘시대정신’이 아니라 국가의 기본질서를 규정한 최고 규범이 지향하는 ‘헌법정신’이 돼야 한다.

황호택 논설위원 hthwang@donga.com

오늘과 내일

구독-

서영아의 100세 카페

구독

-

횡설수설

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

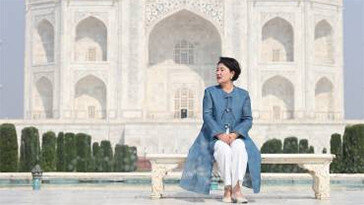

與 “김정숙 여사, 인도 타지마할 방문은 혈세 관광…진상조사 필요”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독] 崔 “급여만 분할 대상” 주장에, 법원 “잡스는 연봉 1달러” 반박

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘미성년 성착취물’ 前야구선수 서준원, 음주운전으로 입건

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[오늘과 내일/김윤종]‘연금 특검’ 필요하다는 미래세대](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/05/124346518.2.png)

![[오늘과 내일/홍수영]좌표 찍은 자와 찍힌 자, 누가 남게 할 것인가](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/30/125203848.2.jpg)

![[오늘과 내일/유재동]이러다간 정말 ‘데드덕’ 신세 된다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/11/124420773.1.png)

댓글 0