도구적 이성으로서의 과학의 힘이 커질수록 성찰적 이성으로서의 역할은 더욱 중요해진다. 인류 멸살과 생태계 파괴의 힘을 갖춘 과학이 프랑켄슈타인과 복제인간을 제조할 수 있게 된 오늘날, 그 힘을 제어할 과학적 이성은 필수적이다. 자신의 좁은 전문영역에만 관심을 둘 뿐 그 사회적 의미를 파악하지 못하는 과학자는 전문인으로서의 삶에 아무리 충실하더라도 진정한 의미의 과학자라고 할 수 없다.

그러면 과학자가 어떻게 자신이 하는 일의 사회적 의미와 성격을 파악할 수 있는가. 예컨대 체세포핵치환 기술에 관한 연구가 인간과 사회통제에 사용될 것을 어떻게 알 수 있을까. 과학자 한 사람으로서는 해결하기 어려운 숙제일지 모른다.

그렇다면 사회적 장치가 마련돼야 한다. 이들 문제는 그 자체가 개인적 차원이 아니라 사회적 차원의 일이기도 하다. 과학기술의 사회적 관리에 관해 두 가지 길을 생각할 수 있다. 하나는 여태까지 해왔던 엘리트적 방법으로 소수가 모든 것을 장악하는 방법이다. 그러나 이는 현실적으로 가능하지도 않거니와 설사 가능하다 해도 그 귀결은 철저한 관리사회 독재사회일 수밖에 없다.

다른 하나는 과학기술정보의 공개와 사회적 검증을 통한 관리다. 이를 통해 과학기술의 내용만이 아니라 그 사회적 의미를 검토할 수 있어야 한다. 이는 인류 공동의 지적 자원인 정보를 인류에게 알려야 한다는 당위적 차원만이 아니라 인류의 생존을 위해 불가피한 전략이다. 또한 선진 과학기술의 국가간 이전과 공유의 장치도 마련돼야 한다. 예컨대 환경보전과 관련된 과학기술이 환경을 유지하고 개선하는 힘을 갖는다면 그것을 ‘그린라운드’의 구상처럼 세계 지배의 배타적 도구로 삼을 것이 아니라 인류가 공존하기 위한 공동의 자산으로 바꿀 수 있어야 한다.

과학기술의 공개 공유와 더불어 필요한 것이 과학교육의 쇄신이다. 지금까지 과학교육은 대부분 도구적 이성으로서의 과학을 가르쳐 왔다. 그러나 이제는 성찰적 이성으로서의 과학 교육이 확대돼야 한다. 이 교육은 전문 과학기술인에 대해 더욱 철저히 이뤄져야 한다. “과학은 공리주의에 바탕을 두어야지 철학을 논하고 있을 수 없다”거나 “과학자는 기업에 효자상품을 제공해야 한다”는 등의 발언을 공공연히 일삼는 ‘과학자’가 대단한 인물인 양 받들어지고 있는 우리 사회에서는 특히 그러하다.

과학문명이 제어력을 잃고 마침내 인류와 생태계, 그리고 과학 자체를 파탄시키는 것을 막기 위해 인류는, 그리고 현장의 과학기술인들은 성찰적 이성을 더욱 갖춰 나가야 할 것이다.

<알림>

이 글은 2월21일자 ‘돼지장기 인체이식 성공할 때까지…’ 제하의 과학세상 칼럼에 대한 반론입니다.

여론마당

구독-

서영아의 100세 카페

구독

-

동아리

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

중부내륙고속도로서 차량 반대편 넘어가 연쇄 충돌…7명 사상

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

美 4월 PCE 2.7% 상승, 전망 부합…“9월 금리인하 확신 줄 만큼은 아냐”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

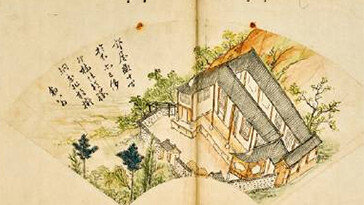

대통령실 품은 둔지산, 조선 후기 강세황이 명당으로 낙점

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[여론마당]김성이/‘保育 여성부이관’ 5가지 不可論](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0