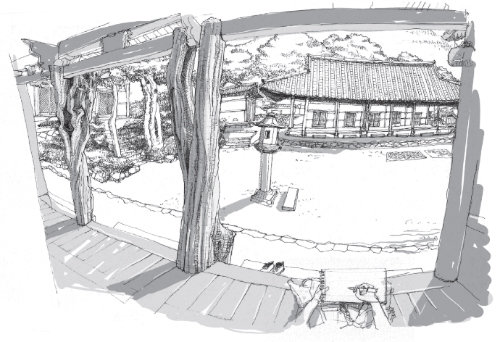

부서진 삼층석탑… 모과나무 기둥… 코끝 스치는 모과향…

하긴 장엄한 화엄사의 규모를 생각하면 부속암자에 9층 석탑 하나 정도 있었으리라는 추측이 어렵지는 않다. 그렇지만 지금의 구층암은 오히려 구층까지 올라간 위엄 있는 탑이 없어 편안하고, 육중한 금당이 없어 아늑한 곳이다. 그런 소박함 때문에 구층암 승방을 떠받치고 있는, 다듬지 않은 모과나무 기둥이 더욱 제 빛깔을 드러내고 있는 건 아닐까 싶다. 그런 소박함, 편안함, 자연스러움이 한데 모여 이루어진 곳이 바로 오늘 이야기하려는 구층암이다.

○ 살아있는 나무보다 더 생생한 모과나무 기둥

그런 모과나무의 쓰임이 절정을 이룬 모습을 구층암에서 찾아볼 수 있다. 목재로서의 모과나무를 이곳보다 더 잘 표현할 수 있을까. 기둥으로 쓸 수 있게끔 위아래 높이만 맞춰 잘랐을 뿐 나무들은 원래 그 자리에서 자라난 듯, 기둥이되 기둥이 아닌 듯 자연스럽다. 구층암의 기둥은 원목을 가공 없이 그대로 살려 만든 기둥, 즉 도랑주의 대표적인 모습으로 자연스러움의 절정이다. 전해 내려오는 말에 따르면 임진왜란 때 모든 암자가 불에 타면서 근처에 있던 수령 300여 년의 모과나무도 함께 화를 입었다고 한다. 절에서 승방을 다시 만들 때 그 모과나무를 잘라 기둥으로 사용했다는 것이다.

이 모과나무 기둥들은 얼마나 자연스러운지 자세히 보면 하나가 뒤집혀 있다. ‘나무를 거꾸로 쓰면 집안이 망한다’는 옛 속설 따위는 가볍게 무시해 버리는 털털함일까. 나무 하나는 툇마루를 뚫고 자라 올랐고, 뒤집힌 다른 나무 하나는 지붕을 뚫고 내려 자란 것만 같다. 어디가 하늘이고, 어디가 땅인 걸까. 오히려 작은 불상 1000좌(座)가 있는 천불보전을 올라가는 계단 양옆의 살아 있는 모과나무보다 죽은 모과나무 기둥이 더욱 생동감이 넘치니 그저 삶과 죽음의 경계가 모호할 뿐이다.

○ 향기로운 사유의 빛깔

오전 6시, 이른 아침 공양을 끝내자마자 모과 향기 가득한 구층암으로 향했다. 이 시간의 구층암을 꼭 느껴보고 싶었기 때문이었다. 암자로 가는 길 옆 개울은 잦았던 비를 증명하듯 거대한 물소리를 만들어 내고 있었다. 곧 시원한 물소리를 뒤로하고 나지막한 경사의 대나무 숲을 지나 구층암에 다다랐다. 일찍 나오신 할머니 한 분이 멀리 텃밭을 손보고 계시고, 줄에 묶인 하얀 개가 몇 번 짖다 따분해졌는지 이내 다른 짓에 열중하고 있었다.

이장희 일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

BreakFirst

구독

-

횡설수설

구독

-

김상운의 빽투더퓨처

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[횡설수설/신광영]4년 새 4배 급증한 노인 상대 ‘사이버 사기’](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124799943.1.thumb.jpg)

[횡설수설/신광영]4년 새 4배 급증한 노인 상대 ‘사이버 사기’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

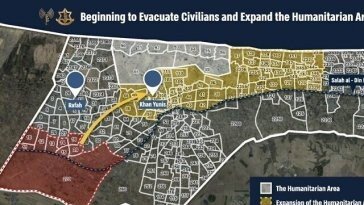

[속보]이스라엘군, 라파 주민들에 대피령…공격 임박 가능성

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

문체부 고위직 세종→서울 이송 논란… 뇌출혈 현지수술 권유에 “옮겨달라”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]진주성 촉석루](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0