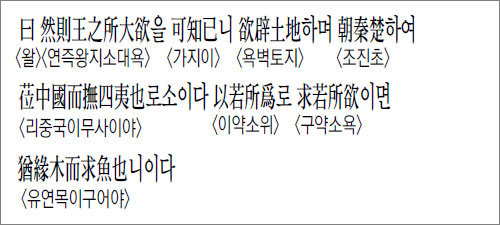

제나라 宣王(선왕)은 興甲兵(흥갑병), 危士臣(위사신), 構怨於諸侯(구원어제후)의 세 가지로 유쾌함을 삼는 것이 아니라 자신이 크게 바라는 바가 달리 있다고 말했는데, 맹자는 그가 크게 바라는 바란 당시 군주들이 일반적으로 욕망하는 바와 다르다는 사실을 잘 알고 있다고 내비쳤다.

맹자는 제나라 선왕이 영토를 확장하고 중원의 강대국으로서 패권을 잡으며 사방의 이민족을 복속하게 하려는 웅대한 뜻을 지니고 있음을 잘 안다고 말하고, 갑병을 일으키고 전사 및 신하들을 위태롭게 하며 제후들에게 원한을 맺게 만드는 세 가지를 통해서 그런 웅대한 뜻을 실현하려고 하는 것은 마치 緣木求魚와 같다고 단언하고 비판했다.

맹자 시대의 제후들은 중원을 호령하기 위해 甲兵을 일으키는 일이 많았다. 그것을 수단의 오류라고 공박하는 맹자의 논리는 대체 무엇인가.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘마초의 나라’ 멕시코 거머쥔 좌파 여전사 셰인바움

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

헌재 “세월호 정부 구호 지연, 위헌청구 대상 아냐”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이준석, 與 ‘김정숙 특검법’ 발의에 “尹정부 순방예산도 공개한다면 해 볼만”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0