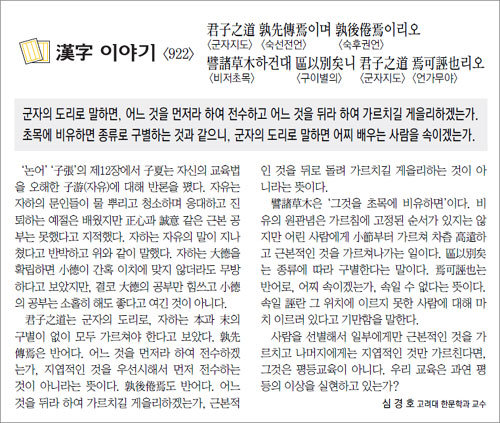

君子之道는 군자의 도리로, 자하는 本과 末의 구별이 없이 모두 가르쳐야 한다고 보았다. 孰先傳焉은 반어다. 어느 것을 먼저라 하여 전수하겠는가, 지엽적인 것을 우선시해서 먼저 전수하는 것이 아니라는 뜻이다. 孰後倦焉도 반어다. 어느 것을 뒤라 하여 가르치길 게을리하겠는가, 근본적인 것을 뒤로 돌려 가르치길 게을리하는 것이 아니라는 뜻이다.

譬諸草木은 ‘그것을 초목에 비유하면’이다. 비유의 원관념은 가르침에 고정된 순서가 있지는 않지만 어린 사람에게 小節부터 가르쳐 차츰 高遠하고 근본적인 것을 가르쳐나가는 일이다. 區以別矣는 종류에 따라 구별한다는 말이다. 焉可誣也는 반어로, 어찌 속이겠는가, 속일 수 없다는 뜻이다. 속일 誣란 그 위치에 이르지 못한 사람에 대해 마치 이르러 있다고 기만함을 말한다.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

배임죄 폐지론 불쑥 꺼낸 금감원장

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘병원 뺑뺑이’ 돌던 취약층, 병원장이 직접 수술해 생명 구했다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

의협회장 “전공의 문제 더이상 개입하고 싶지 않다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0