공유하기

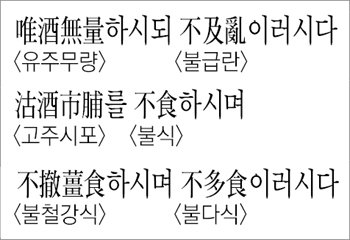

[한자 이야기]<659>唯酒無量하시되 不及亂이러시다

-

입력 2009년 5월 18일 02시 58분

글자크기 설정

흔히 唯酒無量을 근거로 공자의 酒量이 대단하다고 말한다. 하지만 정약용은 그런 해석을 일축했다. 量은 槪(개)와 같이 한계 지음이다. 술에도 여러 종류가 있고 잔에도 여러 크기가 있으므로 공자는 미리 몇 잔만 마시겠다고 제한하지는 않았다. 하지만 술을 마셔서 혈기가 화평하고 맥이 통창하면 그만 마셔서 몸가짐이 흐트러지지 않도록 한계를 두었다는 것이다. 沽酒市脯는 시장에서 사가지고 온 술과 포를 말한다. 不食의 食은 먹고 마시는 일을 모두 뜻한다. 당시 민간의 술은 맛이 떫었고 시장의 고기는 독성을 지녔으므로 공자는 시장에서 술과 포를 사먹지 않았다고 한다. 혹은 집에서 빚고 만든 술과 포가 떨어졌다고 굳이 사오지는 않았는지 모른다. 不撤薑食의 撤은 버리다, 먹다 남기다는 뜻이다. 그 목적어는 薑이거나 薑食이다. 정약용은 薑食은 飴薑(이강)이나 蜜薑(밀강)을 말한다고 했다. 생강은 몸의 濁氣(독기)를 제거해 주고 神明(신명)을 통하게 해준다고 한다. 공자는 식사에 나온 생강이나 생강 과자를 다 먹었지만, 貪心(탐심)을 내지는 않았다.

공자는 음식 먹을 때 대화를 하지 않았다. 그런 습관을 그대로 지키는 것은 무의미하다. 이 章의 많은 구절이 ‘∼하지 않는다’는 ‘不∼’의 구문임에 주목해야 한다. 현대철학에서는 인간의 분별력을 말할 때, 텔레비전 앞에 오래 앉아 있지 않고 음식을 탐욕스레 먹지 않는 의지를 매우 중시한다. ‘∼하지 않았던’ 공자의 분별력을 우리는 왜 배우지 않는가?

심경호 고려대 한문학과 교수

성매매 특별법 시행 논란 : 성매매 신종 업태 >

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

맹성현의 AI시대 생존 가이드

구독

-

프리미엄뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

7

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

8

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

9

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

6

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

4

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

5

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

6

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

7

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

8

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

9

[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

6

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133198367.1.thumb.jpg)