저 역시 문학의 길에 입문하면서부터 여성의 삶과 여성적인 글쓰기의 문제에 관심을 가져 왔습니다. 독자들과 직접 만나는 자리에서 예외 없이 “당신 소설에는 왜 악녀들이 나오는가?”라는 질문을 받곤 합니다. 그럴 때면 적잖이 당혹스럽습니다. 제가 그려낸 ‘그녀들’이 도덕적 평가나 단죄의 대상이 아니라, 주어진 사회적 상황을 나름의 방식으로 살아내는 현실 속의 여자들이라고 생각하기 때문이에요. 여성작가로서 제가 흥미롭게 생각하는 주제는, 여성의 개인적 욕망과 삶이 어떻게 사회구조 혹은 제도와 타인의 ‘시선’에 의해 규정되고 왜곡되는가 하는 것입니다. 여성 개인의 삶의 문제를 사회구조의 문제와 연관시켜 바라보고 싶다고 할까요? 물론 넓은 의미에서 보면 여성문학이라는 범주 역시, 문학 일반의 보편적 가치의 일부일 것입니다.

선생님께서 지난 편지에 언급하신 ‘소설은 왜 읽는가’는 저도 좋아하는 글입니다. 김현 선생은 우리 문학사에서 텍스트를 가장 섬세하게 읽었던 평론가 중 한 분이지요. 그분의 비평집 ‘분석과 해석’에 실린 이 아름다운 에세이는, 이야기를 둘러싼 욕망의 근원에 관한 통찰을 담고 있습니다. 김현 선생은 ‘금기에 대한 호기심’이 바로 이야기를 듣고 싶어 하는 호기심이며, 또한 이야기를 하고 싶어 하는 욕망이라고 말합니다. “현실 원칙이 쾌락 원칙을 어떻게 억압하고 있으며, 그것은 올바른 것인가 아닌가를 무의식적으로 반성하는 자리”가 이야기의 영역이라는 거지요. 이야기가, 욕망을 변형시켜 그것을 구체적으로 드러낸 것이라는 성찰은 제게 커다란 울림을 줍니다.

저 역시, 이야기를 읽는 일과 이야기를 만드는 일은 ‘도덕’의 영역이 아니라 ‘욕망’의 영역이라고 생각합니다. 예술에 관련된 심각한 오해 중 하나는, 예술의 영역을 윤리적 가치와 혼동하는 일이에요. 소설 속 인물에 대한 도덕적 판단 역시 이런 편견으로부터 시작되는 것 같습니다. 현대소설에서는 ‘착하고 영웅적인 인물들’만 주인공일 수는 없어요. ‘못된 인물들’의 욕망의 세계를 드러내면서 소설은 역설적으로, 사회와 인간에 대한 더 깊은 의혹을 내장할 수 있습니다. 그러므로 김현 선생이 던진 “세상은 살 만한가”라는 반성적 질문은 도덕적인 것이 아니라, ‘욕망의 사회학’에 관한 물음일 것입니다. 소설 속 오욕칠정의 세계에 기꺼이 몸을 담글 때, 소설 읽기는 더욱 풍요로워지는 것이 아닐까요? 이 가을에는 부디, 소설 읽기를 통해 자신의 욕망과 그 욕망 너머의 세계에 대해 ‘즐겁게’ 사색하는 독자들이 늘어나기를 바랍니다.

정이현 소설가

느낌이 있는 편지

구독-

딥다이브

구독

-

동아경제가 만난 사람

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

압구정 ‘롤스로이스 男’은 8600억 불법도박 총판

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

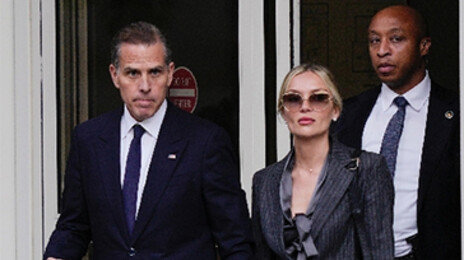

바이든 아들 ‘중범죄’형사재판… 트럼프 이어 ‘사법리스크 암초’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[느낌이 있는 편지]여류문학 & 비누냄새](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0